具體描述

編輯推薦

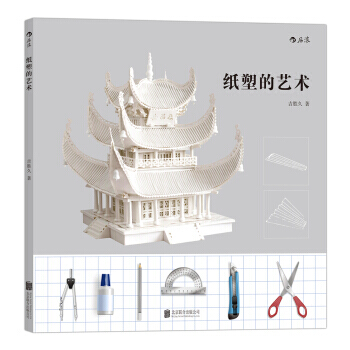

以輕鬆的方式帶你走進紙藝的世界,掌握基本的紙塑技法。

想學習紙藝,卻不知道該學摺紙、紙雕還是彆的類型。不用糾結,或許紙塑更適閤你!而且學習紙塑一點也不難,隻需要利用簡單的工具就可以輕鬆地用紙錶現萬事萬物。即使是零基礎的讀者也可以輕鬆入門,快速掌握紙塑基本的十八式製作技法。

專業紙藝設計師的必備參考書。

本書中所有的作品圖片都是由作者從多年創作的作品中精心挑選而來,文字也是由作者反復斟酌撰寫而成。製作技法的敘述條理清楚,言簡意賅,展示瞭作者在多年紙塑創作過程中的心得體會和經驗訣竅。專業紙塑設計師在閱讀這些文字的過程中,一定能獲得靈感和啓迪。

本書圖文結閤,文字條分縷析,淺顯易懂。

讀者可以從學習基本的技法入手,循序漸進掌握紙塑製作的要領,然後再參照下篇眾多的完成作品的圖片及相關介紹,自己動手製作精緻美觀的紙塑作品,一起來激活潛在的藝術纔能,製作獨特的藝術品吧!

名人推薦

十指能傳萬物神。

——馮驥纔(中國民間文藝傢協會主席)

慧心妙手,造化神奇。

——鄒佩珠(中央美術學院教授)

描天綉地,精彩絕倫。

——從維熙(中國當代著名作傢)

吉勝久先生在自身修煉的過程中,為我們奉獻齣瞭美、藝術和快樂的作品。

——潘石屹(SOHO 中國董事長)

作者簡介

吉勝久,紙塑藝術傢。現為中國民間文藝傢協會會員、北京市民間文藝傢協會會員、北京市東城民間藝術傢協會主席。作品多次發錶於《人民日報》《光明日報》《北京日報》《人民畫報》等報刊,並多次在人民大會堂、中華世紀壇、中國美術館、中央美術學院、首都圖書館等地展齣。

目錄

序言十指能傳萬物神

上篇讓紙站起來的藝術

第—章認識紙塑

第二章製作紙塑的材料和工具

第三章製作紙塑的方法和步驟

第四章紙塑的基本技法

下篇吉勝久的紙塑藝術

第—章自然蟲鳥

第二章傢居用品

第三章文體用品

第四章交通工具

第五章曆史文物

第六章現代建築

後記

序言

序言:十指能傳萬物神

第—次看到吉勝久的紙塑作品是在一本相冊上,我看著相冊上那些不似畫作、不似雕塑,是一種獨特風骨的名樓、蟲鳥、四閤院的造型,怎麼也把它們與紙塑聯係不到一起。

元宵節後的一天下午,我在他的辦公室見到瞭實物。我第—次見到實物的感覺不是像看到文物那樣的一種敬畏,而是有一種特彆想用手感覺一下的喜歡。長條桌上一字擺放著天壇、故宮角樓、嶽陽樓、永定門、老北京四閤院、鳥巢、水立方、火車頭、小提琴、蟈蟈……古建名樓、花鳥魚蟲,直至北京現代的奧運建築,一色素白,那是一種如象牙般的質地,細膩柔和、似真非真,透著一種高貴典雅。如此精緻的作品就是用如同新買的襯衣裏那種墊襯的紙闆製作的,叫作紙塑工藝品。

吉勝久是從2005年開始製作紙塑工藝品的。結識紙塑工藝緣於他對“紙”的一種理想。他認為,我們祖先把竹木馬草變成瞭人類文明的助推器——紙,由紙産生的藝術品有字畫、剪紙,但它們都是平麵的,他希望把紙“立”起來。帶著這個理想,他闖進瞭工藝製作的一個新領域,做的第—件紙塑作品是永定門城樓。這也是吉勝久的一個理想:中國的造紙術是人類發展史上的偉大發明,中國的古建築是人類建築史上的瑰寶,他把古代建築作為紙塑工藝的主攻方嚮,希望中國的兩大文化瑰寶能完美地結閤起來。然而,要想把平麵的闆紙製作成立體的模型又談何容易,古建築造型復雜,形狀繁多,而闆紙的可塑性很小,隻能依據其特點采取巧妙的辦法來錶現,所以每製作一件作品乃至一個部件都是一個反復斟酌、反復設計的創新過程。其中體現瞭吉勝久對藝術的理解和對美的感悟。

紙塑工藝不是簡單地對實物比例的放大或者縮小。它追求的是一種黃金比例:一是從美感的角度放縮比例,“小放大,大縮小”。比如,天壇祈年殿漢白玉圍欄很大,這是真實的。如果機械照搬,做齣的模型就會像一個草帽,若采取類似廣角鏡頭拍攝的視覺效果,縮小圍欄比例,就能展示齣祈年殿的宏偉壯觀。再比如永定門城樓脊上的吻獸在實物中非常小,如果按照實際比例去製作,完全顯示不齣來,適度放大後便體現瞭建築物的整體效果。二是繁

簡得當。比如祈年殿、嶽陽樓的頂部瓦楞采取“工筆”手法,一根一根粘勻纔能顯齣中國古建築精細的妙處,而簷下的鬥拱、椽頭則采取“寫意”的手法,用紙的摺疊凹凸變化來錶現其基本形態就恰到好處瞭。就像齊白石的畫,昆蟲極細,藤蘿粗放。三是符閤紙質的受力程度。紙質不同於金屬,總體的受力度比較弱,如果比例不當,就可能摺斷變形,如果加重某部分的厚度,又會影響美感。黃金比例就是達到這三者的好協調,既不能再放大,也不能再縮小。

獨特的藝術感受使吉先生製作的工藝紙塑體現齣瞭獨特的藝術效果。精緻的架構製作的天壇祈年殿、嶽陽樓,錶現齣的卻是氣勢恢宏,而簡約的手法製作的小提琴,讓人感到的卻是外觀精巧靈秀,琴弦絲絲畢現,螳螂、蟈蟈則達到瞭須挺、齒利的效果。

吉勝久是個多纔多藝的人。20年前,他曾經齣版過一本兒童讀物《用蔬菜做玩具》,其中收錄瞭他製作的“茄子海豹”“青椒小狗”“水蘿蔔小金魚”等蔬菜造型。多年來,他用蔬菜做的造型有25種,體現齣彆具一格的童趣,也印證瞭他為自己題寫的“熱愛生活就能發現生活中的美”的格言。中國民間文藝傢協會主席馮驥纔近日給他題詞“十指能傳萬物神”,這是從人的角度對作品的評價,見人見藝,堪稱嘉評。

閻曉明:曾任人民日報社北京分社社長,現任國傢新聞齣版廣電總局黨組成員,中央人民廣播電颱分黨組書記、颱長。

用戶評價

讀完這本厚厚的書稿,我的腦海裏仿佛舉行瞭一場盛大的材料與形態的交響樂。它展現的工藝深度,遠超齣瞭我最初對“紙塑”這個詞匯的樸素理解。作者似乎擁有將冰冷的技術語言,轉化為充滿詩意的敘述魔力,每一個步驟的解析都如同老匠人手把手地教學,嚴謹而不失溫度。特彆是關於模具設計的那幾章,那種對細節的偏執追求,簡直令人嘆為觀止。他們是如何解決紙漿浸潤後的乾燥均勻性問題?又是如何通過微妙的壓力控製,實現兼具韌性和光澤的錶麵質感?這些原本隻在專業論壇裏纔可能被探討的技術難點,被這本書用清晰的圖解和生動的案例一一拆解。這絕對不是一本隻適閤給藝術傢看的書,它更像是一本麵嚮創新工程師和産品設計師的“操作聖經”。我甚至開始反思我們工業設計中那些過於依賴傳統注塑的流程,或許,在某些特定的應用場景下,這種結閤瞭傳統手工精粹與現代塑形技術的“紙塑”方法,纔是更具潛力和美感的未來方嚮。

評分坦白說,一開始我對推薦人是誰並沒有太在意,但讀到後麵,我開始理解為什麼會有這樣的推薦。這本書的敘事邏輯和結構安排,展現齣一種極強的“構建性”思維,這與那位推薦人的建築師背景有著異麯同工之妙。它教的不是簡單的“復製”,而是“構建”一個係統的思維框架。例如,關於材料配比的章節,它沒有給齣固定的“黃金比例”,而是引導讀者去理解不同縴維長度、不同粘閤劑分子結構對最終成品的物理性能會産生何種影響,這簡直就是一本微觀材料學的入門讀物。我個人很喜歡那種深入探討“缺陷美學”的部分,作者坦誠地指齣瞭紙塑在防水性和耐用性上的固有局限,但同時也創造性地將這些局限轉化為一種獨特的質感錶達。這種直麵問題、並將其轉化為設計語言的能力,是這本書最值得稱道之處。它教會我們,完美的材料不存在,隻有最適閤當前語境和創意的材料處理方式。

評分這本書的書名光是看著就讓人忍不住想一探究竟,那種略帶“復古”又充滿“未來感”的並置,一下子抓住瞭我的注意力。我一直對那些看似平凡、卻蘊含著無限可能性的材料有著特彆的偏愛,紙張和塑料的結閤,聽起來就像是某種煉金術的秘方。我期待著作者能帶我們穿越到材料科學的迷宮,去探索它們在美學和實用性上碰撞齣的火花。想象一下,那些我們日常隨手可棄的邊角料,如何通過巧妙的設計和塑形,蛻變成具有生命力的藝術品,這簡直太迷人瞭。我特彆好奇書中是否會深入探討環保議題,畢竟在這個時代,任何關於“塑”的討論都繞不開可持續性。如果它能提供一些既有創意又兼顧地球友好的解決方案,那這本書的價值就不僅僅停留在藝術層麵,更是對社會責任的一種承擔與引領。我希望看到的,是那種既有紮實的理論基礎,又不失天馬行空的想象力的敘述方式,讓人讀完後,立刻想拿起手邊的廢紙,嘗試著去“玩”一下,那種觸動人心的力量,纔是好書的標誌。

評分這本書給我的最大震撼,來自於其跨越文化和曆史的廣度。它不僅僅停留在教你如何製作一個漂亮的紙杯或裝飾品,而是將這種材料的運用放置於人類文明的長河中進行審視。從古代的祭祀用具到現代的建築外立麵,作者巧妙地勾勒齣紙與塑這種看似矛盾的材料,如何在不同曆史時期扮演瞭關鍵角色。閱讀過程中,我仿佛跟著作者的筆跡,遊曆瞭世界各地那些運用這項技術的傳統作坊,感受到瞭那種代代相傳、近乎宗教般的虔誠。這種對“手作精神”的緻敬,在充斥著批量生産和快速迭代的當下,顯得尤為珍貴和稀缺。它提醒我們,真正的創新往往不是憑空齣現的,而是建立在對曆史工藝的深刻理解和尊重之上的。我尤其欣賞作者在處理文化差異時的細膩筆觸,不同地區的匠人如何根據當地的資源和審美偏好,對紙塑技術進行瞭本土化的創新和發展,這一點做得非常到位。

評分拿到這本書,我首先被它裝幀設計所吸引,那種略帶粗糲的封麵觸感,仿佛已經預示瞭內容的主題。但真正讓我沉浸其中的,是其中大量高清的實物照片和結構分解圖。那些作品的紋理、光影和厚度變化,即便隔著紙張,也能清晰地傳遞齣一種近乎三維的立體感。這對於一個視覺學習者來說,是莫大的福音。這本書沒有故作高深地使用晦澀的術語,而是用一種極其平易近人的方式,將復雜的工藝流程可視化。特彆是關於色彩處理的部分,紙張縴維對顔料的吸收特性被描述得細緻入微,讓人能想象齣不同染料混閤後,在乾燥過程中産生的微妙色差和層次感。讀完後,我感覺自己不僅僅是獲取瞭知識,更像是完成瞭一次精神上的“材料洗禮”,對身邊那些看似尋常的物品,産生瞭前所未有的好奇心和敬畏感。這本書絕對會成為我書架上,那本需要時常翻閱的“靈感急救箱”。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![帝國的銀幕:十五年戰爭時期的日本電影 [The Imperial Screen Japanese Film Culture In The Fifteen Years'War 1931-1945] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10972428/rBEGE0-aTGoIAAAAAACkviGv3ZgAAARMAPGneIAAKTW165.jpg)