具体描述

编辑推荐

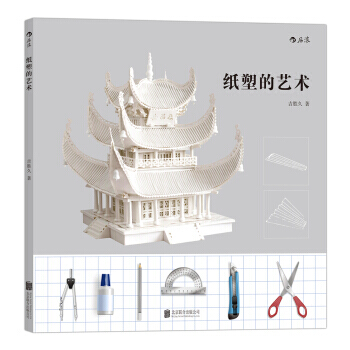

以轻松的方式带你走进纸艺的世界,掌握基本的纸塑技法。

想学习纸艺,却不知道该学折纸、纸雕还是别的类型。不用纠结,或许纸塑更适合你!而且学习纸塑一点也不难,只需要利用简单的工具就可以轻松地用纸表现万事万物。即使是零基础的读者也可以轻松入门,快速掌握纸塑基本的十八式制作技法。

专业纸艺设计师的必备参考书。

本书中所有的作品图片都是由作者从多年创作的作品中精心挑选而来,文字也是由作者反复斟酌撰写而成。制作技法的叙述条理清楚,言简意赅,展示了作者在多年纸塑创作过程中的心得体会和经验诀窍。专业纸塑设计师在阅读这些文字的过程中,一定能获得灵感和启迪。

本书图文结合,文字条分缕析,浅显易懂。

读者可以从学习基本的技法入手,循序渐进掌握纸塑制作的要领,然后再参照下篇众多的完成作品的图片及相关介绍,自己动手制作精致美观的纸塑作品,一起来激活潜在的艺术才能,制作独特的艺术品吧!

名人推荐

十指能传万物神。

——冯骥才(中国民间文艺家协会主席)

慧心妙手,造化神奇。

——邹佩珠(中央美术学院教授)

描天绣地,精彩绝伦。

——从维熙(中国当代著名作家)

吉胜久先生在自身修炼的过程中,为我们奉献出了美、艺术和快乐的作品。

——潘石屹(SOHO 中国董事长)

作者简介

吉胜久,纸塑艺术家。现为中国民间文艺家协会会员、北京市民间文艺家协会会员、北京市东城民间艺术家协会主席。作品多次发表于《人民日报》《光明日报》《北京日报》《人民画报》等报刊,并多次在人民大会堂、中华世纪坛、中国美术馆、中央美术学院、首都图书馆等地展出。

目录

序言十指能传万物神

上篇让纸站起来的艺术

第—章认识纸塑

第二章制作纸塑的材料和工具

第三章制作纸塑的方法和步骤

第四章纸塑的基本技法

下篇吉胜久的纸塑艺术

第—章自然虫鸟

第二章家居用品

第三章文体用品

第四章交通工具

第五章历史文物

第六章现代建筑

后记

序言

序言:十指能传万物神

第—次看到吉胜久的纸塑作品是在一本相册上,我看着相册上那些不似画作、不似雕塑,是一种独特风骨的名楼、虫鸟、四合院的造型,怎么也把它们与纸塑联系不到一起。

元宵节后的一天下午,我在他的办公室见到了实物。我第—次见到实物的感觉不是像看到文物那样的一种敬畏,而是有一种特别想用手感觉一下的喜欢。长条桌上一字摆放着天坛、故宫角楼、岳阳楼、永定门、老北京四合院、鸟巢、水立方、火车头、小提琴、蝈蝈……古建名楼、花鸟鱼虫,直至北京现代的奥运建筑,一色素白,那是一种如象牙般的质地,细腻柔和、似真非真,透着一种高贵典雅。如此精致的作品就是用如同新买的衬衣里那种垫衬的纸板制作的,叫作纸塑工艺品。

吉胜久是从2005年开始制作纸塑工艺品的。结识纸塑工艺缘于他对“纸”的一种理想。他认为,我们祖先把竹木马草变成了人类文明的助推器——纸,由纸产生的艺术品有字画、剪纸,但它们都是平面的,他希望把纸“立”起来。带着这个理想,他闯进了工艺制作的一个新领域,做的第—件纸塑作品是永定门城楼。这也是吉胜久的一个理想:中国的造纸术是人类发展史上的伟大发明,中国的古建筑是人类建筑史上的瑰宝,他把古代建筑作为纸塑工艺的主攻方向,希望中国的两大文化瑰宝能完美地结合起来。然而,要想把平面的板纸制作成立体的模型又谈何容易,古建筑造型复杂,形状繁多,而板纸的可塑性很小,只能依据其特点采取巧妙的办法来表现,所以每制作一件作品乃至一个部件都是一个反复斟酌、反复设计的创新过程。其中体现了吉胜久对艺术的理解和对美的感悟。

纸塑工艺不是简单地对实物比例的放大或者缩小。它追求的是一种黄金比例:一是从美感的角度放缩比例,“小放大,大缩小”。比如,天坛祈年殿汉白玉围栏很大,这是真实的。如果机械照搬,做出的模型就会像一个草帽,若采取类似广角镜头拍摄的视觉效果,缩小围栏比例,就能展示出祈年殿的宏伟壮观。再比如永定门城楼脊上的吻兽在实物中非常小,如果按照实际比例去制作,完全显示不出来,适度放大后便体现了建筑物的整体效果。二是繁

简得当。比如祈年殿、岳阳楼的顶部瓦楞采取“工笔”手法,一根一根粘匀才能显出中国古建筑精细的妙处,而檐下的斗拱、椽头则采取“写意”的手法,用纸的折叠凹凸变化来表现其基本形态就恰到好处了。就像齐白石的画,昆虫极细,藤萝粗放。三是符合纸质的受力程度。纸质不同于金属,总体的受力度比较弱,如果比例不当,就可能折断变形,如果加重某部分的厚度,又会影响美感。黄金比例就是达到这三者的好协调,既不能再放大,也不能再缩小。

独特的艺术感受使吉先生制作的工艺纸塑体现出了独特的艺术效果。精致的架构制作的天坛祈年殿、岳阳楼,表现出的却是气势恢宏,而简约的手法制作的小提琴,让人感到的却是外观精巧灵秀,琴弦丝丝毕现,螳螂、蝈蝈则达到了须挺、齿利的效果。

吉胜久是个多才多艺的人。20年前,他曾经出版过一本儿童读物《用蔬菜做玩具》,其中收录了他制作的“茄子海豹”“青椒小狗”“水萝卜小金鱼”等蔬菜造型。多年来,他用蔬菜做的造型有25种,体现出别具一格的童趣,也印证了他为自己题写的“热爱生活就能发现生活中的美”的格言。中国民间文艺家协会主席冯骥才近日给他题词“十指能传万物神”,这是从人的角度对作品的评价,见人见艺,堪称嘉评。

阎晓明:曾任人民日报社北京分社社长,现任国家新闻出版广电总局党组成员,中央人民广播电台分党组书记、台长。

用户评价

拿到这本书,我首先被它装帧设计所吸引,那种略带粗粝的封面触感,仿佛已经预示了内容的主题。但真正让我沉浸其中的,是其中大量高清的实物照片和结构分解图。那些作品的纹理、光影和厚度变化,即便隔着纸张,也能清晰地传递出一种近乎三维的立体感。这对于一个视觉学习者来说,是莫大的福音。这本书没有故作高深地使用晦涩的术语,而是用一种极其平易近人的方式,将复杂的工艺流程可视化。特别是关于色彩处理的部分,纸张纤维对颜料的吸收特性被描述得细致入微,让人能想象出不同染料混合后,在干燥过程中产生的微妙色差和层次感。读完后,我感觉自己不仅仅是获取了知识,更像是完成了一次精神上的“材料洗礼”,对身边那些看似寻常的物品,产生了前所未有的好奇心和敬畏感。这本书绝对会成为我书架上,那本需要时常翻阅的“灵感急救箱”。

评分坦白说,一开始我对推荐人是谁并没有太在意,但读到后面,我开始理解为什么会有这样的推荐。这本书的叙事逻辑和结构安排,展现出一种极强的“构建性”思维,这与那位推荐人的建筑师背景有着异曲同工之妙。它教的不是简单的“复制”,而是“构建”一个系统的思维框架。例如,关于材料配比的章节,它没有给出固定的“黄金比例”,而是引导读者去理解不同纤维长度、不同粘合剂分子结构对最终成品的物理性能会产生何种影响,这简直就是一本微观材料学的入门读物。我个人很喜欢那种深入探讨“缺陷美学”的部分,作者坦诚地指出了纸塑在防水性和耐用性上的固有局限,但同时也创造性地将这些局限转化为一种独特的质感表达。这种直面问题、并将其转化为设计语言的能力,是这本书最值得称道之处。它教会我们,完美的材料不存在,只有最适合当前语境和创意的材料处理方式。

评分这本书的书名光是看着就让人忍不住想一探究竟,那种略带“复古”又充满“未来感”的并置,一下子抓住了我的注意力。我一直对那些看似平凡、却蕴含着无限可能性的材料有着特别的偏爱,纸张和塑料的结合,听起来就像是某种炼金术的秘方。我期待着作者能带我们穿越到材料科学的迷宫,去探索它们在美学和实用性上碰撞出的火花。想象一下,那些我们日常随手可弃的边角料,如何通过巧妙的设计和塑形,蜕变成具有生命力的艺术品,这简直太迷人了。我特别好奇书中是否会深入探讨环保议题,毕竟在这个时代,任何关于“塑”的讨论都绕不开可持续性。如果它能提供一些既有创意又兼顾地球友好的解决方案,那这本书的价值就不仅仅停留在艺术层面,更是对社会责任的一种承担与引领。我希望看到的,是那种既有扎实的理论基础,又不失天马行空的想象力的叙述方式,让人读完后,立刻想拿起手边的废纸,尝试着去“玩”一下,那种触动人心的力量,才是好书的标志。

评分这本书给我的最大震撼,来自于其跨越文化和历史的广度。它不仅仅停留在教你如何制作一个漂亮的纸杯或装饰品,而是将这种材料的运用放置于人类文明的长河中进行审视。从古代的祭祀用具到现代的建筑外立面,作者巧妙地勾勒出纸与塑这种看似矛盾的材料,如何在不同历史时期扮演了关键角色。阅读过程中,我仿佛跟着作者的笔迹,游历了世界各地那些运用这项技术的传统作坊,感受到了那种代代相传、近乎宗教般的虔诚。这种对“手作精神”的致敬,在充斥着批量生产和快速迭代的当下,显得尤为珍贵和稀缺。它提醒我们,真正的创新往往不是凭空出现的,而是建立在对历史工艺的深刻理解和尊重之上的。我尤其欣赏作者在处理文化差异时的细腻笔触,不同地区的匠人如何根据当地的资源和审美偏好,对纸塑技术进行了本土化的创新和发展,这一点做得非常到位。

评分读完这本厚厚的书稿,我的脑海里仿佛举行了一场盛大的材料与形态的交响乐。它展现的工艺深度,远超出了我最初对“纸塑”这个词汇的朴素理解。作者似乎拥有将冰冷的技术语言,转化为充满诗意的叙述魔力,每一个步骤的解析都如同老匠人手把手地教学,严谨而不失温度。特别是关于模具设计的那几章,那种对细节的偏执追求,简直令人叹为观止。他们是如何解决纸浆浸润后的干燥均匀性问题?又是如何通过微妙的压力控制,实现兼具韧性和光泽的表面质感?这些原本只在专业论坛里才可能被探讨的技术难点,被这本书用清晰的图解和生动的案例一一拆解。这绝对不是一本只适合给艺术家看的书,它更像是一本面向创新工程师和产品设计师的“操作圣经”。我甚至开始反思我们工业设计中那些过于依赖传统注塑的流程,或许,在某些特定的应用场景下,这种结合了传统手工精粹与现代塑形技术的“纸塑”方法,才是更具潜力和美感的未来方向。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![帝国的银幕:十五年战争时期的日本电影 [The Imperial Screen Japanese Film Culture In The Fifteen Years'War 1931-1945] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10972428/rBEGE0-aTGoIAAAAAACkviGv3ZgAAARMAPGneIAAKTW165.jpg)