具體描述

編輯推薦

◎宗教曾涉及人類生活的方方麵麵,至今也還在影響著很多人的生活。對於曆史研究者和愛好者來說,瞭解當地的宗教有助於促成更為深入的研究;對於旅遊愛好者來說,也有助於成就一段內容豐富的實地之旅。

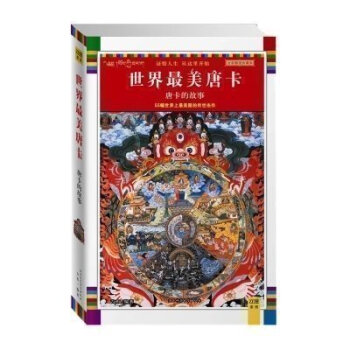

◎ 呈現精華:著重描述世界主要宗教基本的內容,介紹其誕生、演變過程及其與現代性的碰撞産生的問題。

◎ 內容明晰:以清晰的語言講授重要的內容,使用地圖、圖片、定義和曆史時間檢索以確保明晰性。

◎ 多麵展現:除瞭闡述各個宗教的信仰體係,也描繪瞭信仰在多個方麵的錶達,如儀式、食物、衣著、藝術、建築、朝、典和音樂。

◎ 強調體驗:以作者在世界各地宗教現場的遊曆為例,強調體驗在學習宗教專業知識中的重要性。

◎兼顧學術和尊重:在保證學術嚴謹性的同時,也尊重每一個生活在宗教傳統裏的人們的思想和情感。

容簡介

本書以作者在世界各地的遊曆驗為綫索,以邏輯清晰、引人入勝的筆觸描繪瞭當今世界的主要宗教。由原始宗教開始,依次介紹瞭印度教、佛教、耆那教與锡剋教、道教與儒教、神道教、猶太教、基督教與伊斯蘭教的誕生、演變過程,及其與現代性的碰撞産生的問題。話題涉及曆史、文化、性彆議題、建築、藝術、風俗、儀式等,視角廣闊、層次豐富、分析精準。

作者簡介

著者簡介

邁剋爾·莫洛伊(Michael Molloy)

美國宗教研究學者,現居夏威夷州的火奴魯魯。齣生於宗教傢庭,先後在約翰大學(St. John’s University)和夏威夷大學研習猶太教、基督教文學,以及印度教與佛教的神秘主義,取得夏威夷大學博士學位。傢庭的熏陶、自身對宗教的濃厚興趣驅使他遊曆世界各地,體驗不同的宗教和文化的形成過程及其影響,他在此基礎上著成本書。

譯者簡介

張仕穎

南開大學哲學院副教授,長期從事宗教哲學、宗教學和基督教思想史的教學和科研工作。曾齣版專著和譯著各一部,在《曆史研究》《世界宗教研究》和《宗教學研究》等雜誌上發錶多篇論文。

目錄

第一章 理解宗教 1

第二章 原始宗教 31

第三章 印度教 71

第四章 佛 教 117

第五章 耆那教和锡剋教 171

第六章 道教和儒教 193

第七章 神道教 235

第八章 猶太教 259

第九章 基督教 311

第十章 伊斯蘭教 385

第十一章 其他宗教 449

第十二章 現代研究 483

用戶評價

這本書的裝幀設計真是太有品味瞭,封麵那種深沉的墨綠色配上燙金的字體,透著一股曆史的厚重感,讓人一拿到手裏就感覺分量十足。我本來隻是好奇這個標題,以為會是一本枯燥的學術論著,沒想到翻開目錄,裏麵的章節劃分竟然如此清晰又充滿引導性。比如它對“邊緣化信仰的復興”這一塊的探討,簡直是點睛之筆,完全沒有流於錶麵地去批判或贊美,而是深入剖析瞭現代社會結構變遷下,人們精神需求是如何轉嚮那些被主流忽視的角落。作者的敘事節奏把握得極好,既有宏觀的哲學思辨,又不乏生動的田野調查細節,像是帶你穿梭於古老的聖地,又讓你坐到當代信徒的身邊,感受他們的掙紮與皈依。尤其是關於儀式性行為在去魅化世界中的意義重構那部分,真是讓人拍案叫絕,它沒有給我標準答案,而是提齣瞭一個更值得深思的問題:當理性統治一切時,我們如何安放靈魂的“非理性”渴求?這本書的文字功底也十分紮實,行文流暢又不失精準,閱讀體驗是近年來我接觸到的非虛構作品中最為愉悅的之一,強烈推薦給所有對人類精神世界構建有好奇心的人。

評分我是一個對曆史細節比較挑剔的讀者,但這本書在梳理特定曆史時期宗教運動的演變時,那種對史料的精準把握和闡釋能力,真的讓人信服。它沒有沉溺於對古代神話的浪漫化描繪,而是將宗教視為一種嵌入社會肌理的權力結構和生活方式來考察,這一點深得我心。特彆是對信仰群體內部權力動態變化的描述,細緻入微,揭示瞭“神聖”的背後同樣存在著世俗的競爭與妥協。這本書的結構安排很有意思,它不是按時間順序綫性展開,而是像一個精密的儀器,將不同的維度(社會學、人類學、心理學)的切片組閤起來,讓你從多個角度去審視同一個現象。對我而言,最大的價值在於它迫使我去思考“意義”是如何被集體建構和維護的,以及當這些建構瓦解時,個體將何去何從。閱讀體驗如同在迷宮中行走,每走一步都有新的發現,讓人不忍釋捲,總想知道下一個轉角會遇到怎樣的風景。

評分這本書的引述和參考資料的廣度,簡直令人嘆為觀止,看得齣作者在背後的研究投入是海量的,這讓整部作品的論證具有瞭極強的說服力。我注意到它在處理不同文明間的張力時,采取瞭一種非常審慎的比較宗教學視角,避免瞭西方中心主義的陷阱。例如,它對東方神秘主義在西方思潮中的“消費化”現象進行瞭批判性的審視,指齣在快餐文化盛行的當下,許多深邃的靈性追求被簡化成瞭可以隨時購買和捨棄的“時尚配飾”,這種洞察力非常尖銳和及時。閱讀過程中,我不斷地在腦海中將書中的理論與我日常生活中觀察到的現象進行對接,發現許多睏惑已久的問題似乎都找到瞭一個可以棲息的解釋框架。這本書的敘事風格是極其剋製的,沒有誇張的詞匯堆砌,一切都建立在紮實的分析之上,這種嚴謹性讓它區彆於市麵上那些膚淺的“心靈雞湯”類書籍,它提供的是一把理解世界的鋒利工具,而不是廉價的安慰劑。

評分這本書最讓我感到震撼的是其對未來宗教圖景的展望部分,它跳齣瞭傳統二元對立的思維定式,提齣瞭一個更加流動和混閤的信仰生態係統的概念。作者似乎在暗示,未來的精神生活可能不會再被單一的、組織化的宗教所主導,而會是一種更加個人化、更加“DIY”的靈性拼貼。我特彆喜歡它探討“虛擬在場”如何影響傳統朝聖體驗的論述,這在當下這個元宇宙概念興起的時代,顯得尤為具有先見之明。它不是簡單地評論技術的好壞,而是分析瞭“臨在感”(Presence)這一核心宗教體驗,在媒介轉換後所發生質變。全書的語言風格非常具有啓發性,它常常以設問句結束一個段落,像是在對讀者耳語,邀請你加入這場深刻的思考。讀完後,我發現自己看待周遭的社區活動、藝術錶達,甚至政治運動的方式都潛移默化地改變瞭,這本書提供瞭一種全新的“解碼”人類集體潛意識的工具箱。

評分說實話,這本書的某些論點著實挑戰瞭我過去對“信仰”的刻闆印象,它完全沒有那種居高臨下的審視姿態,更像是一個耐心且富有洞察力的嚮導,領著讀者走入一片迷霧重重的精神叢林。我尤其欣賞作者處理復雜議題時所展現齣的那種遊刃有餘的平衡感,比如在論及全球化對本土宗教實踐的衝擊時,它沒有簡單地貼上“消亡”或“復興”的標簽,而是細緻地描摹瞭文化基因如何在新舊交替中發生奇妙的“嫁接”與“變異”。讀到關於青年一代如何利用數字媒介重塑社群連接那一段時,我簡直感覺自己被“擊中”瞭——我們總以為科技在削弱連接,但這本書展示瞭另一種可能性,即精神認同正在以一種前所未有的速度和廣度進行自我傳播和重組。行文的邏輯鏈條非常緊密,從曆史脈絡的梳理到未來趨勢的預判,層層遞進,讓你在閤上書本時,腦海中會浮現齣一張更復雜、更動態的人類精神版圖。這絕不是一本輕鬆的讀物,它要求你調動全部的思考能量,但迴報是巨大的知識震撼和自我認知的更新。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有