具体描述

| 图书基本信息 | |||

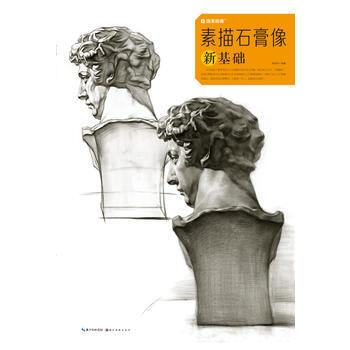

| 图书名称 | 国美格调—素描石膏像新基础 | 作者 | 蒋铭科 |

| 定价 | 34.00元 | 出版社 | 湖北美术出版社 |

| ISBN | 9787539487700 | 出版日期 | 2017-08-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装-胶订 |

| 开本 | 16开 | 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

| 本套丛书准确反映一线专业老师的特色有效的教学方法,紧扣教学知识点,配以很好范画,为考前的同学们提供一条由实践通向理解、由理解通向提高的学习之道。丛书的出版既能为学生提供美术基础技法如速写、素描、色彩方面的实用指导,又能为美术基础教学提供方法和范本。本书通过对几大常考石膏像进行结构、明暗的对比训练,并配以了详细的步骤和优质的范画,帮助学生画好素描石膏像为素描头像写生打下良好的基础。并且可以从容的应对素描石膏像的考试。 |

| 作者简介 | |

| 蒋铭科,浙江仙居人,毕业于浙江理工大学,现为老鹰画室富阳校区负责人。 |

| 目录 | |

| 编辑推荐 | |

| 素描头像是美术考试中必考的部分,而画好素描头像的基础就是画好素描石膏像.而且现在很多美术院校考试就是直接考素描石膏像。这里就可以看出画好素描石膏像的重要性了。 |

| 文摘 | |

| |

| 序言 | |

用户评价

这本书最让我感到耳目一新的是,它完全打破了我过去对“素描教程”的刻板印象。我一直以为,素描教程就是要教你如何下笔,如何用线条和明暗来表现形体。但这本书,虽然名字里有“素描石膏像”,却几乎没有直接教你“怎么画”的具体技法。它更像是在“导读”石膏像,让你去理解石膏像背后的“故事”和“内涵”。书中对一些经典石膏头像的介绍,不仅仅是简单地描述它的造型,还会深入探讨它所处的历史时期、文化背景,以及它在艺术史上的重要意义。它让你去思考,为什么古希腊人会创造出那样一种理想化、比例完美的雕塑?这种“完美”背后,又蕴含着怎样的哲学思想?当我开始从这种角度去理解石膏像的时候,我发现我对“绘画”本身有了新的认识。我不再仅仅把绘画看作是一种“模仿”的技能,而是把它看作是一种“理解”和“表达”的媒介。虽然书中没有直接给出“如何勾勒轮廓”或“如何处理明暗”的技巧,但当我理解了石膏像的“精神内核”之后,我在下笔的时候,自然会更有意识地去捕捉它的神韵,去处理光影的虚实,去表达我所理解的“美”。这种“由内而外”的提升,是我在这本书中最大的收获。它让我意识到,真正的艺术学习,往往是从“理解”开始的。

评分让我印象最深刻的是,这本书提供了一种非常“另类”的学习石膏像的方式。我过去接触的素描教程,大多是直接告诉你怎么观察、怎么下笔,怎么去画出石膏像的结构和光影。而这本书,虽然也涉及石膏像,但它更多的是在“讲故事”,或者说是在“讲艺术史”和“艺术哲学”。它会让你去了解,你正在画的那个石膏像,它为什么会存在?它代表了什么?它的背后有什么样的文化和思想?比如,它会讲到古希腊雕塑是如何追求“理想美”的,又比如,它会分析不同时期人们对“人像”的理解是如何变化的。这些内容,乍一看,好像和“怎么画好一个石膏像”没有直接关系,但当我深入去读的时候,我发现它们其实是在“潜移默化”地影响我的绘画。因为当我开始理解石膏像的“价值”和“意义”的时候,我下笔的时候,自然会更有意识地去捕捉它的“神韵”,而不是仅仅停留在“形似”。虽然书中没有直接告诉你“这一笔要怎么画”,但它通过这种“思想的启迪”,让我对如何表现石膏像有了更深的理解。我不再只是在“画”,而是在“思考”,在“表达”。这种“由表及里”、“由技入道”的学习过程,是我在这本书中最大的惊喜。

评分坦白说,我当初买这本书,主要还是被“国美格调”这个词吸引了,觉得可能会有一些中国美术学院在素描教学方面的独到之处。拿到书后,确实看到了不少关于石膏像的写生范例,但说实话,这些范例的“技法”成分并不是我最关注的。我更在意的是,这本书是如何帮助我“理解”这些石膏像的。它不像我以前看过的很多素描教程,上来就给你讲明暗交界线、反光、投影等等,而是试图从更“宏观”的层面来解读石膏像。比如,它会花不少篇幅去介绍一些经典石膏头像的“来源”,不只是告诉你是哪个朝代的,还会讲这个作品在艺术史上的地位,以及它所代表的某种“理想美”。我印象最深刻的是,书里对某个中世纪宗教题材的石膏头像的分析,它并没有简单地分析它的结构,而是着重讨论了在中世纪的艺术语境下,这种“完美”的人像所承载的宗教意义和精神寄托。这种解读方式,让我觉得在画石膏像的时候,不仅仅是在复制一个客观物体,更是在和历史对话,和艺术家的思想产生共鸣。虽然书中没有直接给出“你应该怎么画”的指令,但通过这种“为什么画”和“画什么”的引导,反而让我对如何处理光影、体积有了更深的理解。我发现,当我开始理解石膏像背后的故事和美学价值时,我下笔的时候会更加有方向感,而不是盲目地去描摹。这种“由内而外”的提升,是我在这本书中最大的收获。它让我明白,艺术的学习,很多时候是需要“悟”的,而这本书,恰恰提供了一种“悟”的可能性。

评分这本书最让我惊艳的地方在于,它彻底颠覆了我对“素描石膏像教程”的固有认知。我以为,这样的书就应该充斥着各种“技巧讲解”,比如如何精确测量比例,如何运用排线表现体积,如何区分明暗交界线等等。但这本书,虽然名字里提到了“石膏像”,却似乎更侧重于“美学观”的引导。它没有给你提供现成的“答案”,而是鼓励你去“提问”。它会让你去思考,为什么某些石膏像会成为经典?这些经典背后,又蕴含着怎样的艺术理念和文化价值?它会引导你通过对这些“原因”的探索,来建立自己的“审美判断力”。我记得书中对某个中世纪宗教题材石膏头像的分析,它并没有简单地停留在对“表情”和“姿态”的描述,而是深入探讨了在中世纪的宗教背景下,这种“肃穆”和“虔诚”的表达是如何成为一种“精神符号”的。这种解读方式,让我觉得非常震撼。它让我明白,绘画不仅仅是“画出”什么,更是“理解”什么,并将其“表达”出来。虽然书中没有直接给出“如何用笔”的具体指导,但通过这种对“艺术内在逻辑”的梳理,反而让我对“如何画”有了更深刻的认识。我发现,当我开始理解石膏像的“精神内核”时,我的下笔就会更加自信,更加有目的性。这种“由内而外”的提升,是我在这本书中最 the appreciated 的收获。

评分这本书的风格真的非常特别,它不像我之前看过的任何一本素描教程。我本来以为,它应该会讲很多关于石膏像的结构、比例、明暗处理的“干货”。结果发现,它更多的是在“引导”你去思考,去感受。它会让你去了解,你所画的石膏像,它不仅仅是一个简单的模型,它背后可能承载着一段历史,一种文化,甚至是一种哲学思想。书中对不同时期、不同风格的石膏头像的解读,都非常有深度。它不是简单地告诉你“这个鼻子怎么画”,而是会告诉你“为什么古希腊人会把鼻子画成这样”。这种“溯本求源”的解读方式,让我觉得非常有启发。虽然它没有直接给出“如何下笔”的技巧,但当我开始理解石膏像的“内在逻辑”之后,我在绘画的时候,自然会更有意识地去把握它的“精神气质”,而不是仅仅停留在“形似”。我发现,当我带着这种“理解”去画的时候,我的画面自然会更有“生命力”。这种“润物细无声”的教学方式,我觉得比那种直接告诉你“怎么画”的教程更有价值。它不是在教你“术”,而是在引导你“道”。

评分我得说,这本书的视角真的非常独特。我一直觉得素描石膏像,说到底就是练习对形体、光影的把握,是一种比较“硬核”的写实训练。但这本书,虽然名字里有“石膏像”,却一直在试图拓展这个概念的边界。它似乎在告诉你,画石膏像,不仅仅是在“画”一个物体,更是在“读”一个物体,甚至是在“与”一个物体对话。书中对一些经典石膏头像的介绍,不仅仅是停留在“它长什么样”的层面,而是深入挖掘了这些作品的“背景故事”,以及它们在艺术史上的“意义”。比如,它会讲到某个雕塑之所以成为经典,不仅仅是因为它的技法有多么高超,更是因为它所代表的时代精神,或者它所传递的某种普世价值。这种解读方式,让我觉得非常有启发。当我再看那些石膏头像的时候,我不再觉得它们只是冰冷的石块,而是开始去感受它们所承载的“灵魂”。虽然书中没有直接给出“这一笔应该怎么画”的指导,但通过这种对艺术史、美学思想的深入解读,反而间接地提升了我对“如何画”的理解。因为当我理解了背后的“为什么”,我下笔的时候,自然会更有目的性,会更知道如何去表现我所理解的“美”。这种“由浅入深”、“由形到神”的学习方式,是我在这本书中最大的惊喜。它让我意识到,艺术的学习,很多时候是一种“观照”和“体悟”的过程。

评分这本书的内容,我个人认为,虽然封面印着“国美格调—素描石膏像新基础”,但实际拿到手后,却感觉它更多地是在探讨一种“美学意识”的培养,而非仅仅是技法层面的堆砌。石膏像的绘画,在我看来,是素描学习中最具代表性也最容易让人感到枯燥的环节。然而,这本书却试图在“石膏像”这个载体中挖掘出更深层的文化意涵和艺术史的脉络。它似乎在告诉你,画好一个石膏像,不只是要准确地捕捉光影和结构,更重要的是去理解这个石膏像背后所承载的西方古典雕塑的审美原则,以及它们是如何影响了后世的艺术创作。书中对于不同时期、不同风格的石膏头像的选择,也并非随意,而是经过了精心的考量,似乎在引导读者去感受不同时代艺术家们对“理想人像”的理解差异。举个例子,当你看到书中对古希腊雕塑的分析时,你会发现它不仅仅停留于“肌肉纹理”或“比例协调”的描述,而是进一步触及了古希腊人对“和谐”、“理性”和“完美”的哲学追求。这种从技法上升到哲学的解读,让我重新审视了以往对素描的认识,觉得这不仅仅是“画得像不像”的问题,更是一种“读懂”和“理解”的过程。虽然书中没有直接教授具体的笔触技巧,但通过对这些艺术理念的阐释,却间接地帮助我建立了一个更宏观的视角,让我明白在动笔之前,需要先在脑海中构建一个属于自己的“美学框架”。这种“无形”的引导,反而是我在这本书中最 the appreciated 的部分。它让我意识到,即便是最基础的素描练习,也可以充满思考和人文关怀。

评分说实话,我一开始抱着非常“实用主义”的心态去买这本书的,就是想找一本能快速提高我素描石膏像绘画技巧的书。结果发现,这本书的“实际操作”指导真的很少,甚至可以说几乎没有。它更多的是在“讲道理”,而且讲的道理还不是那种“画石膏像必须要掌握的ABC”。它讲的是一些更“哲学”层面的东西,比如关于“美”的定义,关于“经典”的形成,关于不同文化背景下的人们是如何理解“理想人像”的。刚开始看的时候,我甚至觉得有点“离题万里”,有点摸不着头脑。但是,越看下去,我越觉得有意思。它让我开始思考,为什么我们要画石膏像?石膏像背后的价值是什么?当我开始从这个角度去理解的时候,我再去看那些石膏像,我发现我的视角完全变了。我不再仅仅盯着表面的光影和结构,而是开始去感受它们所承载的历史和文化。虽然它没有直接教我怎么画,但它却在无形中改变了我“看”和“想”的方式。当我带着这种新的视角去动笔的时候,我发现我的画自然而然地有了更多的“深度”和“思考”。这种“润物细无声”的改变,我觉得比那些直接告诉“你应该怎么画”的书更有价值。它不是在教我“术”,而是在引导我“道”。

评分这本书给我最深的触动,是它让我意识到,学习素描石膏像,不仅仅是“技巧”的学习,更是一种“观念”的建立。我过去总觉得,画石膏像就是要把形体画准,把光影画到位,这是一种非常“工程化”的训练。但是,这本书却试图从更“人文”的角度来解读石膏像。它会让你去了解,每一个石膏像背后,都可能蕴含着一段历史,一种文化,甚至是一种哲学思想。它会让你去思考,为什么古希腊人会创造出那样一种理想化、比例完美的雕塑?这种“完美”的背后,又蕴含着怎样的审美追求?这种“由形入神”的学习方式,让我觉得非常有启发。虽然书中没有直接给出“如何勾勒轮廓”或“如何处理明暗”的技法指导,但当我开始理解石膏像的“内在逻辑”之后,我在绘画的时候,自然会更有意识地去把握它的“精神气质”,而不是仅仅停留在“形似”。我发现,当我带着这种“理解”去画的时候,我的画面自然会更有“生命力”。这种“润物细无声”的教学方式,我觉得比那种直接告诉你“怎么画”的教程更有价值。它不是在教你“术”,而是在引导你“道”。

评分这本书给我最大的感受是,它在试图构建一种“整体性”的素描学习观。我过去学素描,总觉得是零散的知识点,比如怎么画眼睛,怎么画鼻子,怎么处理光影。而这本书,虽然名字是关于石膏像的,但它却把石膏像作为一种“载体”,去阐述更广阔的艺术理念。它不像市面上很多素描教材那样,上来就教你“怎么打轮廓”,“怎么铺大调子”,而是更侧重于“为什么”你要画这些。它会让你去思考,为什么古希腊人会创造出那样一种完美的、理想化的人像?这种“完美”的背后,又蕴含着怎样的哲学思考?当你开始理解这些,你再去看那些石膏头像的时候,你看到的不只是一个静态的模型,而是一个有生命、有故事、有思想的艺术品。书中对于不同时期、不同文化背景下的石膏头像的选择,也并非偶然,它似乎在暗示一种“从具象到抽象”、“从模仿到创造”的学习路径。虽然没有直接的“技法”教程,但当你理解了这些背后的逻辑,你在下笔的时候,自然会更有意识地去处理光影的虚实,去把握形体的转折,去表达内在的“精神性”。这种“授人以渔”式的教学方式,让我觉得受益匪浅。我不再是简单地复制,而是开始尝试去“理解”和“表达”。这本书,在我看来,它提供的是一种“思考的工具”,而不仅仅是“绘画的技巧”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有