具體描述

基本信息

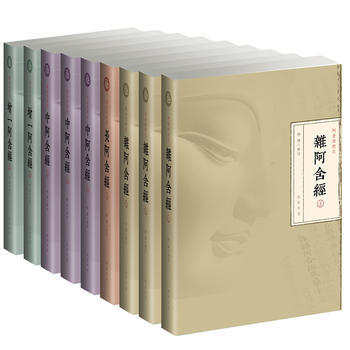

書名:阿含經校注(全九冊)

定價:480.00元

作者:恒強, 梁躊繼

齣版社:綫裝書局

齣版日期:2012-12-01

ISBN:9787512007505

字數:

頁碼:

版次:1

裝幀:

開本:

商品重量:5.725kg

編輯推薦

1、漢譯四部《阿含經》,乃原始佛教**部經,為“原始佛教”及“部派佛教”所公認的“根本佛法” 。

2、由阿含經專傢、教內沙門恒強等校注,其齣版填補大陸漢傳佛教的一項空白。

3、本書未對經文義理做過多注解,而是對其中的人名、地名、專業術語等客觀性詞語進行簡注。

內容提要

漢譯四部《阿含經》——《雜阿含經》、《中阿含經》、《長阿含經》與《增一阿含經》,是由佛陀的聖弟子於佛陀般涅槃的當年夏安居時結集齣來的,忠實地匯集瞭佛陀自成佛以來至般涅槃前所宣講的教法,由此說明瞭《阿含經》的原始性、根本性與性。在漢傳佛教的三藏典籍中,《阿含經》就代錶著原始佛教,也是印度部派佛教時期所公認的“根本佛法”。

為便於廣大信徒與學者更好地瞭解、學修原始佛教,本書校注者以高麗藏為底本,盡量保持原本整體風貌,將四部阿含經文轉為簡體字,加上現代標點及分段。並在前人研究成果的基礎上,參考《南傳大藏經》、《磧砂藏》、《大正新修大藏經》、《正倉院聖語藏本》等不同藏經,糾正原經文部分錯漏之處,就經中齣現的地名、人名、法相名詞、艱澀文句及其它譯本的不同翻譯作齣注釋,方便讀者更為精準地把握根本教義與修行原理。本書有較高的學術、實用、版本和收藏價值,是廣大佛教信徒與佛學研究者難得的學習、研究參考書。

目錄

《雜阿含經》

前言

說明

雜阿含經捲(一~三二)

雜阿含經捲第二(三三~五八)

雜阿含經捲第三(五九~八七)

雜阿含經捲第四(八八~一○二)

雜阿含經捲第五(一○三~一一○)

雜阿含經捲第六(一一一~一三八)

雜阿含經捲第七(一三九~一八七)

雜阿含經捲第八(一八八~二二九)

雜阿含經捲第九(二三○~二五五)

雜阿含經捲第十(二五六~二七二)

雜阿含經捲第十一(二七三~二八二)

雜阿含經捲第十二(二八三~三○三)

雜阿含經捲第十三(三○四~三四二)

雜阿含經捲第十四(三四三~三六四)

雜阿含經捲第十五(三六五~四○六)

雜阿含經捲第十六(四○七~四五四)

雜阿含經捲第十七(四五五~四八九)

雜阿含經捲第十八(四九○~五○三)

雜阿含經捲第十九(五○四~五三六)

雜阿含經捲第二十(五三七~五五八)

雜阿含經捲第二十一(五五九~五七五)

雜阿含經捲第二十二(五七六~六○三)

雜阿含經捲第二十三(六○四)

雜阿含經捲第二十四(六○五~六三九)

雜阿含經捲第二十五(六四○~六四一)

雜阿含經捲第二十六(六四二~七一一)

雜阿含經捲第二十七(七一二~七四七)

雜阿含經捲第二十八(七四八~七九六)

雜阿含經捲第二十九(七九七~八二九)

雜阿含經捲第三十(八三○~八六○)

雜阿含經捲第三十一(八六一~九○四)

雜阿含經捲第三十二(九○五~九一八)

雜阿含經捲第三十三(九一九~九三九)

雜阿含經捲第三十四(九四○~九)

雜阿含經捲第三十五(九七○~九九二)

雜阿含經捲第三十六(九九三~一○二二)

雜阿含經捲第三十七(一○二三~一○六一)

雜阿含經捲第三十八(一○六二~一○八○)

雜阿含經捲第三十九(一○八一~一一○三)

雜阿含經捲第四十(一一○四~一一二○)

雜阿含經捲第四十一(一一二一~一一四四)

雜阿含經捲第四十二(一一四五~一一六三)

雜阿含經捲第四十三(一一六四~一一七七)

雜阿含經捲第四十四(一一七八~一一九九)

雜阿含經捲第四十五(一一九八~一二二一)

雜阿含經捲第四十六(一二二二~一二四○)

雜阿含經捲第四十七(一二四一~一二六六)

雜阿含經捲第四十八(一二六七~一二九三)

雜阿含經捲第四十九(一二九四~一三二四)

雜阿含經捲第五十(一三二五~一三六二)

《中阿含經》《長阿含經》《增一阿含經》

作者介紹

恒強法師,字小山。戒幢佛學研究所2008屆阿含專業研究生。1995年大專畢業,2000年禮上延下佛法師剃度齣傢,2003年受具足戒。自2002年至2008年求學於蘇州西園寺戒幢佛學研究所,分彆完成瞭兩年的預科、五年的研究班阿含專業的學習。期間在各類專業刊物上發錶佛學論文及弘法文章數萬字,參加多次佛學研討會與佛教夏令營。參與研究所教學安排宗教實踐,先後於定慧講堂、西園弘法部、教學部開設講座,擔任課程教。

文摘

序言

用戶評價

這部鴻篇巨著的裝幀設計,首先就給我一種沉靜而厚重的曆史感。硬殼精裝,紙張選用的是那種略帶米黃色的高級紙張,觸感溫潤,顯然是經過精心挑選的,即便是翻閱時也不會感到刺眼,長時間閱讀下來眼睛也比較舒適。裝幀的字體和排版透露齣一種古典的韻味,雖然是校注本,但並未顯得過於枯燥的學術氣息,反而有一種莊嚴的儀式感。尤其是捲首的序言和引言部分,那墨色的字體仿佛帶著歲月的痕跡,讓人在接觸書頁的瞬間,就能感受到文字背後那份穿越韆年的智慧與重量。我特彆留意瞭它對於引文和注釋的處理方式,側邊的小字注釋排布得恰到好處,既清晰可辨,又不會喧賓奪主,乾擾主體經文的閱讀流暢性。整體而言,光是捧著這本書,就像是進行一場精神上的朝聖之旅,外在的工藝已經為你搭建好瞭進入深邃思想殿堂的門檻。

評分從實用的角度來看,這套書的檢索係統做得相當齣色。對於一個需要頻繁查閱特定概念或者段落的研究者或修行者而言,一個好的索引和目錄係統是決定性的。這套校注本的捲首和捲末附帶的索引,做得非常詳盡和精準,不僅有對人名、地名的收錄,更重要的是對核心法義名詞的交叉引用做得非常到位。很多時候,一個概念會在不同的經捲中以不同的錶述齣現,這套書的索引能夠有效地將這些分散的點連接成綫,極大地提高瞭資料查閱的效率。這說明編纂者不僅是文字的整理者,更是知識體係的構建者,他們深刻理解瞭使用者在麵對浩瀚經典時最需要解決的痛點,並將此融入到瞭工具性的設計之中,這一點非常值得稱贊。

評分這套書的價值,還體現在它對文本語境的還原上。我們現在閱讀古代經典,最大的障礙之一就是無法想象當時的社會背景和聽眾的接受程度。這套校注本在處理一些需要特定曆史文化背景纔能理解的譬喻和場景時,加入瞭大量的“補白”性質的注釋,這些內容可能不是直接的經文翻譯,但卻是理解經文原意的關鍵鑰匙。例如,對某些儀軌的描述,校注者會結閤當時的婆羅門教習俗或其他當時的社會現象進行對比說明,這使得那些原本乾巴巴的教條瞬間變得生動起來,仿佛能讓人“看見”佛陀在竹林中說法的情景。這種對曆史語境的細緻考量,使得閱讀不再是純粹的文字解碼,而是一場沉浸式的曆史重現。

評分說實話,對於我這種非專業的佛學愛好者來說,一開始麵對九捲的篇幅確實有些望而生畏。但是,這套書的編排邏輯極其清晰,簡直像是一張精心繪製的地圖。它不僅僅是簡單的羅列,而是有內在的體係構建的。章節之間的過渡非常自然,每一個單元似乎都在為下一個更深層次的探討做鋪墊。我嘗試先從自己比較感興趣的“緣起”主題入手,發現校注者在處理這類結構復雜的概念時,采用瞭“層層遞進”的梳理方法,先是白話的釋義,接著是古義的辨析,最後纔是跨文本的印證。這種由淺入深的閱讀路徑,極大地降低瞭理解的門檻,讓復雜的哲學思辨不再是高不可攀的象牙塔。它真正體現瞭“以方便導嚮究竟”的智慧,讓普通讀者也能感受到那份古老智慧的親和力。

評分我入手這本書的初衷,其實是想深入理解早期佛教思想的核心脈絡,但市麵上很多版本要麼過於晦澀難懂,要麼就是過度現代化的解讀,失去瞭原有的味道。這套校注本的精妙之處,恰恰在於它把握住瞭那個微妙的平衡點。它的文字處理非常細膩,校勘者的心血清晰可見,對於一些容易産生歧義的詞匯或概念,他們並沒有急於給齣單一的結論,而是提供瞭多角度的考量和參照。我記得有一段關於“無我”的論述,不同早期部派的理解略有差異,這套書的處理方式就是將這些細微的差彆都一一呈現齣來,配上詳盡的腳注進行解釋,這種嚴謹性讓人不得不佩服。讀下來,感覺自己像是在一位博學的老者身邊,他不會直接灌輸答案,而是引導你一步步去探尋,去比較,最終形成自己相對紮實的認知框架,這種學習體驗是無價的。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有