具体描述

| 图书基本信息 | |||

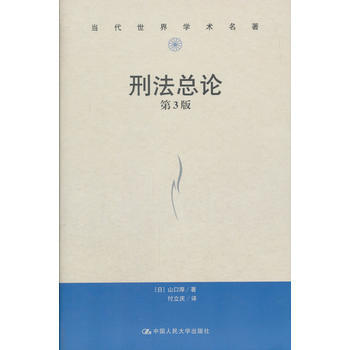

| 图书名称 | 刑法总论(第3版)(当代世界学术名著) | 作者 | 【日】山口厚 |

| 定价 | 99.00元 | 出版社 | 中国人民大学出版社 |

| ISBN | 9787300253756 | 出版日期 | 2018-01-01 |

| 字数 | 413 | 页码 | |

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装-胶订 |

| 开本 | 16开 | 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

| 本书是东京大学教授山口厚先生于2016年出版的《刑法总论》(第3版)教科书的中译本。本书不仅介绍了日本的判例以及学说,还就此展开了详细研讨,并阐明了作者对日本刑法之解释的基本立场:在将自由主义原则置为基础的同时将法益保护作为刑法的任务,即所谓的结果无价值论。从这样的立场出发,作者对于错综复杂的犯罪论体系予以合理的重新构成,并且,提出了若干新的解释论上的建议。 |

| 作者简介 | |

| 山口厚(Atsushi Yamaguchi),1953年出生,1976年毕业于东京大学法学部,同年留校任助手。1979年担任东京大学法学部副教授,于1982年以客座研究员身份赴美国哈佛大学考察,1991年担任东京大学研究生院法学政治学研究科副教授,1992年起担任东京大学研究生院法学政治学研究科教授。2002年起担任日本司法考试委员,从2009年到2015年担任日本刑法学会理事长,2012年起担任东京大学研究生院法学政治学研究科长、法学部长、司法考试委员会委员长。2014年从东京大学退职后被评为东京大学名誉教授并同年于早稻田大学法务研究科任教。自2017年2月起担任日本高裁判所大法官(判事)。 译者简介 付立庆,1976年生于河北,中国人民大学法学院教授、博士生导师,中国人民大学首批杰出青年学者(A岗)。中国刑法学研究会理事、中国犯罪学学会理事,《法学家》责任编辑,曾任北京市通州区人民检察院副检察长(挂职)。在《法学研究》、《中国法学》等核心期刊上单独数十篇,曾获第二届首都十大杰出青年法学家(提名奖)、北京市哲学社会科学成果二等奖以及钱端升法学成果奖、董必武青年法学成果奖等荣誉、奖励。独著有《主观违法要素理论——以目的犯为中心的展开》、《犯罪构成理论:比较研究与路径选择》,《法治的脸谱》等。 2004年10月-2006年9月在东京大学法学政治学研究科从事访问研究,师从山口厚教授,并有译著《刑法总论》(山口厚著,第2版)、《从新判例看刑法》(山口厚著,与刘隽合译)问世。 |

| 目录 | |

| 目 录 |

| 编辑推荐 | |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

这本书的语言风格,我必须单独提出来夸赞一番。它成功地在“学术的严谨性”和“表达的可读性”之间找到了一个近乎完美的平衡点。很多学术著作,为了追求精确性,往往会将句子写得晦涩难懂,读者需要反复咀嚼才能领会其意。然而,这位作者的文字却异常流畅和精炼,如同数学公式般简洁,却又蕴含着文学般的美感。即便是面对极其复杂的概念嵌套和理论交织,作者也能用清晰的主谓宾结构和精准的术语选择,将复杂的逻辑线条梳理得井井有条。这使得原本可能枯燥的法律研读过程,变成了一种智力上的享受,极大地降低了学习的门槛,同时也保障了其作为经典应有的学术深度,让初学者不会望而却步,让资深研究者也能从中获得阅读的愉悦。

评分这本书对于实务工作者来说,简直是一剂强效的“清醒剂”。我个人在处理一些疑难案件时,往往会被繁杂的司法解释和僵硬的条文所困扰,但这本书提供了一个极佳的“上层视角”。作者在分析具体罪名或制度时,总是能够迅速跳脱出具体的案情,回溯到刑法分则背后的公法精神和法益保护的根本目的。这种宏观的视野,帮助我快速定位了问题的核心矛盾所在,并能更有效地组织辩护思路或审查意见。它教会我的不是“怎么判”或“怎么辩”,而是“为什么是这样判”和“为什么要这样辩”。书中对一些前沿的、学界争议较大的理论热点讨论,观点鲜明且论证严密,为我们在面对新兴犯罪形态和复杂社会现象时,提供了坚实的理论武器和批判性思维的工具箱。

评分初读此书的感受,是一种知识结构被系统性重塑的震撼。作者的逻辑推演能力简直令人叹为观止,他并没有停留在对既有理论的罗列和复述,而是以一种极具穿透力的视角,将复杂的刑法概念层层剥开,直达其内在的哲学基础和价值取向。特别是对于那些常被混淆的核心概念,作者总能找到一个绝佳的切入点,用极其简洁而深刻的语言进行阐释,让人有一种“原来如此”的豁然开朗之感。书中对历史沿革的梳理也做得非常扎实,但绝非堆砌史料,而是将历史发展脉络视为理解当代理论的钥匙,这种动态的、演进式的论证方法,使得抽象的法律条文充满了生命力和现实关怀。每一次深入阅读,都能从中挖掘出新的层次和理解,这种知识的深度和广度,远超我以往接触的任何同类著作。

评分作为一本被冠以“当代世界学术名著”之称的作品,其国际视野的构建是全书的一大亮点。它巧妙地将本土的法治实践与国际刑法学界的前沿思潮进行了深度对话。书中引用的案例和学说,明显带有跨国比较研究的痕迹,这对于我们身处全球化背景下理解本土法律体系的优势与局限性至关重要。这种比较的维度,让原本可能显得封闭和教条的国内法理论,一下子变得开放和富有活力。阅读时,我能清晰地感受到作者在构建本土理论体系时,是如何吸收、批判并最终内化了来自不同法系的精髓。这不仅仅是简单的“引介”西方法学,而是在更高层面上实现了一种有针对性的“融汇创新”,对于提升我国刑法学的国际话语权,无疑具有重要的示范意义。

评分这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,那种沉稳中不失现代感的风格,让人在拿起它的时候就能感受到它所蕴含的厚重学术气息。纸张的质感也相当不错,阅读起来非常舒适,长时间翻阅也不会觉得眼睛干涩疲劳。尤其值得称赞的是,内页的排版布局极为精妙,无论是字体大小、行间距的设置,还是章节标题的区分,都体现了出版方在细节上的极致追求。这种对阅读体验的重视,在当今很多学术著作中已经不多见了,足见其出版团队的专业与用心。翻阅过程中,偶尔会注意到一些细微的装帧工艺,比如封面烫金的质感,侧边切口的平整度,都透露出一种对“精品”的坚持,让人感觉这不仅仅是一本工具书,更像是一件值得收藏的艺术品。这种从外到内的精致感,极大地提升了学习和研究的愉悦度,使得每一次接触都成为一种享受,而不是简单的任务。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有