具体描述

基本信息

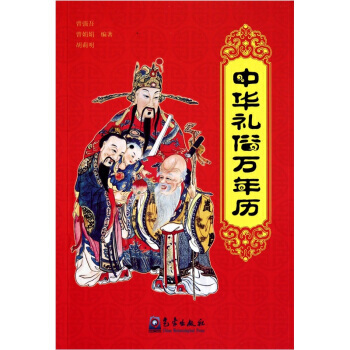

书名:中华礼俗万年历

定价:15.00元

作者:曾强吾,曾娟娟,胡莉明

出版社:气象出版社

出版日期:2011-01-01

ISBN:9787502951399

字数:

页码:218

版次:1

装帧:平装

开本:32开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

《中华礼俗万年历》里包罗天文地理,这里饱含世俗人情。度量时间的历法、传统择吉文化习俗、丰富多彩的节日、红白喜事风俗、生活习俗、现代交际礼仪,集古人智慧,让你品味传统文化之精髓。

目录

一、度量时间的历法

n1.历法渊源何其长

n2.早的历法《夏小正》

n3.有趣的“三正”历法阶段

n4.农历

n5.皇历

n6.月相

n7.六十花甲子

n8.二十八宿

n9.十二建星

n10.二十四节气详解

n11.纷纭派生的杂节气

n12.十二生肖

n二、传统择吉文化习俗

n1.辩证的阴阳学说

n2.相生相克的五行

n3.天干地支诀

n4.黄道吉日

n5.数字游戏般的九宫术

n6.变幻无穷的八卦

n7.六十纳音

n8.方位

n三、丰富多彩的节日

n(一)传统节日

n1.春节

n2.元宵节

n3.春龙节

n4.清明节

n5.端午节

n6.姑姑节

n7.七巧节

n8.中元节

n9.中秋节

n10.重阳节

n11.下元节

n12.腊八节

n13.扫尘节

n14.除夕

n(二)现代节日与纪念日

n1.元旦

n2.国际劳动妇女节

n3.植树节

n4.国际劳动节

n5.青年节

n6.国际儿童节

n7.中国党建党节

n8.中国人民解放军建军节

n9.教师节

n10.国庆节

n(三)别具风情的节日

n1.圣诞节

n2.复活节

n3.开斋节

n4.古尔拜节

n5.圣纪节

n6.狂欢节

n7.感恩节

n8.樱花节

n9.情人节

n10.母亲节

n11.父亲节

n12.愚人节

n13.万圣节

n四、红白喜事风俗多

n(一)婚礼习俗

n1.传统婚礼习俗

n2.传统婚礼礼节

n亲家怎样写报日书(107)婚用请帖(108)婚嫁送礼(109)结婚典礼行礼程序(110)婚礼仪式(111)婚礼见礼示意图(112)婚礼告文列举(112)介绍人祝词例举(113)来宾代表祝词(113)新郎答词(113)庆贺结婚信例举(114)饮新人茶赞词例举(114)婚姻联幛语精选(115)新人服饰(116)新房的装饰(117)闹洞房(118)接亲彩车(119)

n3.西方婚礼习俗简介

n(二)祝寿习俗

n1.寿诞礼俗

n贺喜报生(122)三朝洗礼(123)满月礼(123)百日礼(124)周岁礼(124)生日礼(125)祝寿礼(126)近代祝寿礼(128)

n2.寿诞文书

n寿用请酒帖(129)祝寿送礼帖式(131)祝寿贺礼用词(132)祝寿联幛语(132)

n(三)丧葬礼仪

n1.丧礼

n初终(136)成殓(137)成服(137)讣闻(138)开吊(138)告窆(138)大祥小祥(140)禄祭(140)

n2.丧礼文书

n报丧条(140)传统讣闻(140)现代讣告举例(141)丧事请陪客帖式(142)祭奠送礼单帖(142)神龛与墓碑格式(143)挽联选辑(143)

n3.祭文举例

n4.悼词

n5.追悼会礼节

n6.祠祭、家祭礼节

n五、生活习俗

n1.贺新屋落成

n2.贺乔迁之喜

n3.新店开业贺喜

n六、现代交际礼仪

n1.见面礼仪

n2.交谈礼仪

n3.宴请礼仪

n4.做客礼仪

n5.待客礼仪

n6.书信礼仪

n7.传统称谓

n8.礼物

n9.公共场合礼仪

n10.电话礼仪

n11.西餐礼仪

n七、2011—2020年历表

作者介绍

文摘

序言

用户评价

这本书的题目——《中华礼俗万年历》——就勾起了我无限的遐想。我一直对中国传统的农耕文明和与之相关的各种节气、习俗充满了好奇。我渴望在这本书里找到关于这些传统文化的详尽解读,希望它能够像一位循循善诱的老师,带领我探索中华民族在漫长岁月中形成的丰富多彩的礼仪和风俗。我特别想了解,不同时节的农事活动是如何与各种节日紧密相连的?那些古老的祭祀仪式,又寄托了古人怎样的愿望和信仰?我希望这本书不仅仅是简单地罗列日期和活动,而是能够深入挖掘其背后的文化渊源、历史演变以及社会功能。我期待它能够用生动的语言,讲述那些关于亲情、友情、乡情,以及人与自然和谐相处的动人故事,让我感受到中华文化中那份独特的温情和智慧,并将这些宝贵的传统融入我的现代生活。

评分这本书的封面设计就散发着一种厚重的历史感,古朴的字体搭配暗红色的背景,让人一眼就能联想到那些流传千年的传统文化。我当初选择它,很大程度上是被它名字里“万年历”三个字所吸引。我一直对中国传统节日、农耕文化以及相关的民俗活动抱有浓厚的兴趣,总觉得这些古老的习俗承载着中华民族深厚的文化底蕴和情感联系。我期待这本书能够像一本活着的百科全书,将那些在日常生活中逐渐淡去的节气变化、祭祀活动、婚丧嫁娶的规矩,以及那些寓意深长的民间故事,一一鲜活地呈现在我眼前。我希望它不仅仅是简单地罗列日期和节日,而是能够深入挖掘每个节日的由来、演变,以及它所蕴含的文化意义和生活智慧。例如,春节的起源是什么?它与古代的哪些习俗有关?元宵节的花灯为何会成为传统?中秋节的月亮又寄托了古人怎样的情思?我渴望在这本书里找到这些问题的答案,并能了解到不同地区、不同民族在庆祝这些节日时有哪些独特的风俗习惯。我更希望它能展现出这些礼俗在现代社会中依然存在的生命力,以及它们如何潜移默化地影响着我们的生活方式和价值观念。

评分《中华礼俗万年历》这个书名,在我看来,简直是打开了一扇通往中华传统文化宝库的大门。我一直对那些流传至今的古老习俗充满敬畏和好奇,觉得它们是中华民族之所以为中华民族的独特印记。我希望这本书能成为我探索这些印记的向导,让我能够系统地了解中国传统社会的各种礼仪、节庆、婚丧嫁娶等方面的习俗。我特别关注那些在日常生活中已经渐渐模糊但依然有着深远影响的传统。我想知道,古代人们是如何度过每一个重要的节日?这些节日又承载着怎样的社会功能和文化意义?我希望这本书能够用一种严谨而又不失趣味的方式,将这些宝贵的文化遗产呈现在我面前,让我不仅能知其然,更能知其所以然,从而更深刻地理解中华民族的精神内核。

评分拿到这本书的时候,我被它沉甸甸的分量和精美的装帧所震撼。封面上的“中华礼俗万年历”几个字,仿佛一位饱经沧桑的长者,在向我娓娓道来那些被岁月洗礼过的故事。我是一个对传统文化有着深深眷恋的人,总觉得在快节奏的现代生活中,我们丢失了太多宝贵的东西。我希望这本书能够成为我连接过去与现在的桥梁,让我重新认识和理解那些被遗忘的礼俗。我特别期待它能详细地介绍各种节日背后蕴含的哲学思想,比如“天人合一”的观念如何体现在春耕秋收之中,又比如“慎终追远”的精神如何通过祭祀活动得以传承。我希望它不仅仅是枯燥的知识堆砌,而是能够用生动有趣的语言,讲述那些与礼俗相关的历史故事、传说轶事,甚至是诗词歌赋。我想了解,古代的士大夫是如何在特定的节日里进行雅致的文化活动的?普通百姓又是如何以自己的方式庆祝,表达对生活的热爱和对神明的敬畏?我期待这本书能够让我感受到一种厚重的文化氛围,让我沉浸其中,体会到中华文明的博大精深。

评分坦白说,这本书的名字《中华礼俗万年历》让我产生了极大的好奇心。我一直认为,一个民族的礼俗,是其文化基因最直接的体现,它承载着历史的记忆,也塑造着民族的精神。我希望这本书能够像一个时间的胶囊,将那些关于中华民族的礼仪、风俗、节庆,以及与之相关的社会生活图景,一一呈现在我的面前。我尤其希望它能够深入浅出地解读那些看似寻常的习俗背后所隐藏的深刻含义。例如,我们为何要扫墓祭祖?这其中蕴含着怎样的孝道文化和家族观念?端午节赛龙舟、吃粽子,究竟是为了纪念屈原,还是有着更古老的起源?我期待这本书能带我穿越时空,去感受那些古老的仪式感,去理解那些传统节日在不同时代、不同地域的演变和传承。我希望它不仅仅是一本知识手册,更是一部关于中华民族生活方式和价值取向的史诗,让我从中汲取智慧,感悟人生。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有