具体描述

基本信息

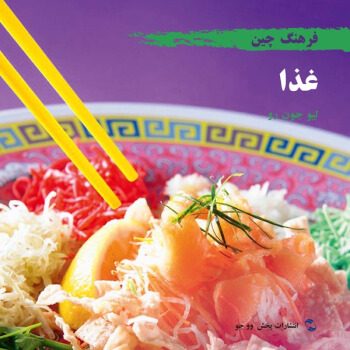

书名:问不倒的导游——中华美食

定价:25.00元

售价:17.0元,便宜8.0元,折扣68

作者:陆天夫,刘景源著

出版社:中国旅游出版社

出版日期:2011-05-01

ISBN:9787503241512

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:大32开

商品重量:0.281kg

编辑推荐

内容提要

为了反映出中国食文化的底蕴,并且让导游朋友或一般读者读后易记,说起来上口,陆无夫等编著的《中华美食(问不倒的导游)》在答问中尽量用一句俗语、谚语、典故或诗句来概括其内容。说起来,这些民谚俗语是千百年来广大人民对当地食文化的高度概括和总结,是中国食文化中的精华。但许多民谚俗语都打着鲜明的时代经济烙印,有的已属于历史,与现实有着这样或那样的差距。为了让年轻读者了解这类食文化的演变,我们在答问时已一一加以说明,有的民谚则用现代科学加以解释,赋予这类民谚以新的生命。当您品尝这些美食佳肴时,一想到这些妙趣横生的民谚,也就一定会倍感那美食之滋味更加不同凡响吧。

目录

前言

开场白

华北地区(北京、天津、河北、山西、内蒙古)

请介绍一下北京美食的大概情况如何?

为什么有“不到长城非好汉,不吃烤鸭真遗憾”之说?

“涮肉何处嫩,要数东来顺”,为什么?

为什么北京的桂花陈酒又叫桂花东酒?

莲花白酒是什么时候成为御酒的?

菊花白酒是历代宫廷御酒吗?

为何有“砂锅居的幌子——过午不候”一说?

“都一处”之名是怎么来的?

北京二锅头历史有多久?

为什么叫“二锅头”?

“游龙戏凤”这道名菜是怎么来的?

北京的“小窝头”是怎么出名的?

仿清宫风味菜,有哪些菜点?

豌豆黄是如何成为宫廷御点的?

它似蜜是道什么菜?

“光禄寺茶汤”是什么意思?

“吃鱼吃虾,天津为家”,为什么?

天津还有哪些特色美食可作礼品?

“二月河豚十月蟹”,如今也如此吗?

天津美食中的“三绝”指什么?

天津名菜“官烧目鱼”,缘何得此名?

为什么有“沙窝萝卜赛鸭梨”之说?

天津的面鱼与乾隆皇帝有什么瓜葛?

河北的特产名食很多,请略说一二如何?

“鲁酒薄邯郸围”之典故是如何来的?

杜康何曾醉刘伶?

河北果品有哪些名特产品?

“柴沟堡的熏肉,沙城的酒,涮羊肉好不过张家口”,为什么?

“六味斋、白运章,保定府里美名扬”,为什么?

“徐水酒,藁城面,要吃小菜槐茂店”,为什么?

“宁舍孩子娘,不舍驴灌肠”,驴灌肠有这么神吗?

“一根头发破八瓣。细不过饶阳金丝面”,太夸张了吧?

“正定府三宗宝,扒糕面酱豆腐脑”,有何特色?

“大名名食二五八”,这是什么意思?

河北抚宁有种名食叫“老髦肉”,缘何得此怪名?

保定有一种曾令冯玉祥将军很欣赏的美食,是什么?

山西面食有名。可候选为礼品的名食还有哪些?

“山西有三宝,葡萄柿子稷山枣”,各有何出众处?

山西汾酒与唐诗有什么关系吗?

“太原府有三宝,醪糟元宵和头脑”,其特色如何?

山西名酒桑落酒是何人所酿?

甲于天下的关帝庙和“关羽酒”在哪里?

玉堂春酒为什么产于洪洞县?

张果老是喝什么酒修炼成仙的?

竹叶青酒是怎么产生的?

“得造花香”是什么意思?

古人端阳节为什么要喝菖蒲酒?

“买东西去开化市,吃饺子到认一力”为什么?

山西的刀削面是中国四大面食之一吗?

山西的“拨鱼”又是什么美味呢?

山西面食“猫耳朵”缘何得此名?

“沁县有三宝,鸡蛋瓜子吴阁老”,吴阁老能吃吗?

山西的“食中化石、活文物”是什么?

内蒙古除了牛羊肉类食品,还有哪些特产美食?

“过油肉不算饭,回勺豆腐戳了个烂”,此菜有什么特色?

昭君酒为什么被称为“民族和谐酒”?

“鸿茅酒”之名有何来历?

“荞面疙瘩蘑菇汤,三天不吃想得慌”,有那么诱人吗?

“巴林左旗有四夸——手把肉胡鲁达,上京白酒阿木萨”,“四夸”是如何来的?

阿拉善盟有种甜食叫“一窝龙”,缘何得此怪名?

东北地区(辽宁、吉林、黑龙江)

华东地区(上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东)

华中地区(河南、湖北、湖南、江西)

华南地区(广东、海南、广西)

西南地区(四川、重庆、贵州、云南、西藏)

西北地区(陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)

台港澳地区(台湾、香港、澳门)

主要参考文献

作者介绍

文摘

序言

用户评价

这本书最大的魅力在于它的“人情味”。作者并非一个高高在上的美食评论家,他更像是一个行走在街头巷尾的观察者,用一颗细腻的心去捕捉那些最真实的烟火气。我尤其喜欢他对于一些小摊贩、家常菜的描写,那些看似平凡的食物,在他的笔下却闪烁着温暖的光芒。他讲述的不仅仅是食物的味道,更是围绕着食物所发生的故事:一位母亲为孩子精心准备的午餐,一群朋友围坐在一起分享的家常菜,或者是一个人深夜里慰藉心灵的宵夜。这些故事让我看到了食物与人之间最真挚的情感连接。而且,作者的文笔非常朴实,没有华丽的辞藻,却字字珠玑,直击人心。我读到某些片段的时候,会不自觉地想起自己的童年,想起家里的味道,那种温馨和感动,是其他任何书籍都难以给予的。这本书让我意识到,美食不仅仅是满足口腹之欲,更是承载记忆、传递情感的载体,它连接着过去与现在,也连接着人与人之间的羁绊。

评分这本《问不倒的导游——中华美食》给我最深刻的感受,是一种“知者无畏”的豁然开朗。在阅读之前,我对于中华美食的认知,可能还停留在一些比较表面的印象,比如川菜很辣,粤菜讲究清淡等等。但这本书,通过作者抽丝剥茧般的讲解,让我看到了中华美食背后庞大而精密的体系。他不仅仅是介绍具体的菜品,更是深入到食材的本源、烹饪的哲学、乃至不同地域的饮食习惯和文化背景。让我印象深刻的是,书中对“平衡”的强调,无论是味道的平衡、营养的平衡,还是食材的搭配,都展现了中华美食的智慧。作者的文字非常具有启发性,他不是直接给你答案,而是引导你思考,让你自己去发现和体会。我甚至觉得,看完这本书,我再去吃任何一道中华菜肴,都会有更深层次的理解。它让我不再是“食客”,而是能够“品鉴”的人,对中华美食的敬畏之情油然而生。它 truly 实现了“问不倒”的承诺,因为当你读完它,很多曾经的疑问都会烟消云散,取而代之的是一种更广阔的视野和更深刻的理解。

评分我本以为这是一本纯粹的菜谱,没想到它带来的惊喜远超预期。作者的视角非常独特,他没有枯燥地罗列食材和步骤,而是将每一道菜都赋予了生命。在阅读过程中,我仿佛置身于某个江南的小镇,品尝着那碗热气腾腾的阳春面,感受着汤头的鲜美和面条的劲道;又或是来到了川蜀的山间,体验着麻辣鲜香的水煮鱼带来的味蕾冲击。让我印象深刻的是关于“时令”的章节,作者详细地介绍了不同季节盛产的食材,以及如何根据时令来烹饪最美味的食物。他不仅仅告诉我们“吃什么”,更重要的是“什么时候吃,为什么这样吃”,这种“不时不食”的理念,让我更加懂得尊重自然,珍惜当季的馈赠。书中还涉及了一些关于食材选择、烹饪技巧的小窍门,虽然不长,但都非常实用,比如如何挑选新鲜的鱼,如何让肉类更加嫩滑等等,这些细节的处理,让这本书既有深度又有温度。我甚至觉得,读完这本书,我的烹饪水平似乎都有了质的飞跃,至少在选材和火候的把握上,有了更清晰的认识。

评分我原本是抱着一种“猎奇”的心态来翻阅这本书的,想看看里面会介绍哪些“不常见”的美食。然而,它却给了我一种“润物细无声”的惊喜。作者并没有刻意去追求那些稀奇古怪的菜品,而是深入挖掘了中华美食体系中那些经典、传统、却又常常被忽略的细节。比如,他会详细讲解一道看似简单的家常菜,其背后的历史渊源、地域特色,甚至是不同家庭的微小差异。这种“寻常中的不寻常”的挖掘方式,让我对很多熟悉的菜肴有了全新的认识。书中还提到了很多关于“吃”的礼仪和规矩,这些不是强制性的教条,而是充满了智慧和人情味的体现,让我明白了“吃”这门学问的博大精深。我特别喜欢关于“地域差异”的探讨,他会通过对比不同地区同一种食材的烹饪方式,来展现中华饮食文化的丰富性和多样性。读完这本书,我仿佛走了一趟缩略版的中华美食地图,对这片土地上的美食文化有了更深刻的理解和敬意。

评分这本书的装帧设计就足够吸引我了,封面用的是一种古朴的宣纸质感,上面印着一幅水墨风格的中华美食图,看着就让人食欲大增。书的整体大小也正合适,拿在手里沉甸甸的,但又不会觉得笨重。翻开第一页,一股淡淡的纸墨香扑鼻而来,这是现在很多电子书无法比拟的体验。作者的文字功底也很扎实,语言流畅且充满感情,像是和一位老朋友在闲聊,讲述着那些关于食物的故事。我尤其喜欢其中关于“传承”的部分,不仅仅是菜肴的做法,更是背后那些家族的故事、历史的变迁,以及人们对于味道的坚守。读到那些关于老字号的介绍,仿佛能看到过去的繁华景象,听到食客们的喧闹声,感受到岁月沉淀下来的韵味。书中穿插的插图也很有品味,不是那种粗糙的广告式图片,而是经过精心挑选的,或写实,或写意,都恰到好处地烘托了文字的意境。总而言之,这本书不仅仅是一本美食指南,更像是一本关于中华饮食文化的百科全书,它让我重新审视了“吃”这件事,不再是简单的填饱肚子,而是与文化、历史、情感紧密相连的体验。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有