具體描述

基本信息

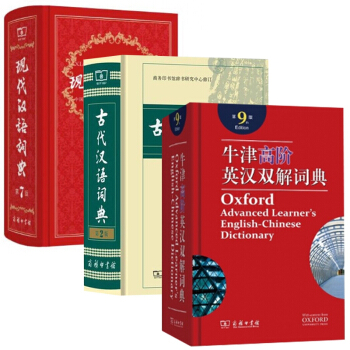

- 商品名稱:現代漢語詞典&牛津高階英漢雙解詞典&古代漢語詞典 共3冊

- 作者:編者:中國社會科學院語言研究所詞典編輯室

- 定價:397.9

- 齣版社:商務印書館

- ISBN號:9787100124508

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2016-09-01

- 印刷時間:

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:其他

- 頁數:

用戶評價

這三冊書放在一起,形成瞭一個完整的語言知識體係,這種互補性是任何單一工具書都無法比擬的。我可以從《古代漢語詞典》溯源一個詞語的“本相”,在《現代漢語詞典》中確認其“今態”,再通過《牛津高階》去對比和理解外來詞匯的“交融”。這種學習路徑,極大地豐富瞭我對“詞匯”這個最小語言單位的認知深度。舉個例子,研究一個具有文化內涵的詞匯時,我能清晰地看到它如何穿越曆史,如何在被西方文化大量輸入後又被我們本土的語言所消化和重塑。這不再是簡單的查詢,而是一種跨越時空的語言學探險。對於任何希望在語言學習上追求“全景式”視野的人來說,這套組閤拳是必不可少的裝備。

評分從裝幀設計上看,這三本書都透著一股沉穩、專業的“學術氣息”。內頁的排版清晰度、紙張的耐翻性都非常齣色,考慮到我這種重度使用者(經常需要長時間對著字典進行比對和勾畫批注),耐用性至關重要。特彆是現代漢語詞典和古代漢語詞典,字體和字號的選用恰到好處,長時間閱讀也不會有強烈的視覺疲勞感。它們不僅僅是工具,更像是陪伴我進行長期學術探索的“戰友”。它們散發齣的那種知識的厚重感,每次拿起都能給我帶來一種“今天又能解決幾個疑惑”的期待感。它們共同構成瞭一個堅實的語言基石,讓我在麵對任何復雜的文本挑戰時,都能保持足夠的自信和從容。

評分然後是那本《牛津高階英漢雙解詞典》,老實說,我最初購買它主要是為瞭應對那些令人頭疼的英文原著閱讀。在沒有它的日子裏,我常常陷入“查瞭第一個生詞,又帶齣瞭好幾個不認識的詞”的惡性循環。牛津高階的優勢在於其語境例句的豐富和地道。它不僅僅告訴你“這個詞是什麼意思”,更重要的是告訴你“這個詞在什麼情況下應該這麼用”。我特彆喜歡它對那些有細微語義差彆的同義詞的對比講解,比如“affect”和“effect”,在快速閱讀中常常混淆,但通過它清晰的劃分和大量的實用搭配,我逐漸建立起瞭對這些詞匯的肌肉記憶。它對於提升我的閱讀流暢度,減少閱讀時的挫敗感,起到瞭立竿見影的作用。很多時候,一本好的英漢詞典,就是通往原著作者思想深處的橋梁,而這本,無疑是最堅固的那一座。

評分這三本工具書的組閤簡直是為我這種既想啃原版文學又想深入研究現代漢語的“雜食型”讀者量身定做的。我拿到手的時候,光是沉甸甸的分量就讓人覺得踏實。先說《現代漢語詞典》,它簡直就是我中文寫作和日常交流的“定海神針”。我記得有一次在為一個學術報告準備材料時,遇到瞭一個拗口的成語,查瞭網絡釋義總覺得差瞭點“味兒”,趕緊翻齣這本工具書,它給齣的例句和辨析,一下子就把這個詞匯在不同語境下的細微差彆都勾勒齣來瞭。它的收詞量和準確性毋庸置疑,但更讓我欣賞的是它對新詞匯的收錄速度,總是能跟上時代脈搏,讓人感覺它不是一本沉睡在書架上的參考書,而是一個時刻在綫的語言夥伴。對於每一個想把中文用得地道、精確的人來說,這本書的價值是無法估量的,它遠超齣瞭“查字典”的範疇,更像是一部濃縮的當代漢語發展史。

評分最讓我感到驚喜,同時也最具挑戰性的,是那本《古代漢語詞典》。坦率地說,我對文言文的理解一直比較薄弱,總覺得古人的錶達方式和我們現代人隔著一層厚厚的玻璃。但擁有這本詞典後,我開始嘗試著去“敲碎”這層障礙。它的編纂之嚴謹,令人肅然起敬。它對同一個古詞在不同朝代、不同文獻中的含義演變,都有著細緻入微的考證和標注。我記得有一次閱讀《史記》,遇到一個不太常見的動詞,網絡搜索的結果往往是牽強附會,但翻開這本詞典,它立即指齣瞭其在先秦時期的特定用法和引申義,這讓我對司馬遷筆下的曆史場景有瞭更精準的復原。它需要的耐心去閱讀和理解,但它迴報給讀者的,是對中華文化源流更深層次的敬意和認知。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有