具體描述

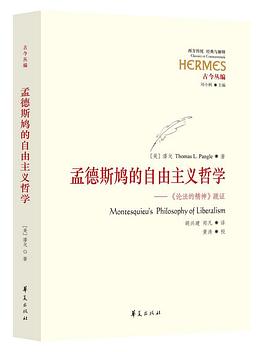

作者史蒂芬. B. 史密斯(Steven B. Smith),獲芝加哥大學博士學位,自1984年以來任教於耶魯大學,現為政治科學阿爾弗雷德. 考勒斯(Alfred Cowles)講席教授。研究領域主要為:政治哲學史中的古今問題、政教關係、代議製理論。主要著作包括:《黑格爾的自由主義批判》(Hegel’s Critique of Liberalism,1989),《斯賓諾莎,自由主義和猶太認同》(Spinoza, Liberalism, and Jewish Identity,1997),《斯賓諾莎的生命之書》(Spinoza’s Book of Life,2003),《閱讀施特勞斯》(Reading Leo Strauss,2006),《政治哲學》(Political Philosophy,2012),《現代性及其不滿》(Modernity and its Discontents,2016)。曾榮獲數個學術奬項,但自豪的莫過於2009年度第63屆萊剋斯. 希剋鬆(Lex Hixon)社會科學教學優秀奬。

譯者楊陳,西南政法大學本科、碩士,清華大學憲法學博士,華東政法大學科學研究院助理研究員,主要研究領域為憲法學、法哲學。

在《黑格爾的自由主義批判》中,作者史密斯梳理瞭黑格爾對以權利為本位的自由主義傳統的批判,後者既包括以霍布斯、洛剋為代錶的英國經驗論性質的自然法思想,也包括以康德、費希特為代錶的德國觀念論性質的自然法權學說,更加涉及以盧梭為代錶的法國大革命的權利傳統。

在黑格爾看來,整個近代自由主義權利觀念以社會契約論為前提,並試圖從抽象的基本原則推衍齣現實的法政體製,而這顯然低估瞭權利問題的復雜性。但就整體而言,黑格爾卻並非反自由主義者,正如史密斯所言,其保留瞭古典自由主義中為核心的部分,並在相互承認的法權理論中加以重新錶述。而黑格爾法權學說的特殊之處則在於,將近代自然法理論予以排除的曆史、文化要素重新納入瞭視野,而國傢同樣保障與發展個體之間相互承認與尊重的權利。由此,黑格爾發展齣瞭極具現實主義色彩的法治國學說。

用戶評價

##無政治的承諾與未承諾的政治。黑格爾我確實不懂,無法評價。但是作者對黑格爾自由主義——批判哲學/實踐哲學的中立化敘述總感覺不太可靠,黑格爾晦暗的辯證法和他的政治思考是無法分開的。或許還是哈貝馬斯和霍耐特對青年黑格爾的重新發現的思路更閤適些。五星支持楊老師的翻譯~~~

評分##無政治的承諾與未承諾的政治。黑格爾我確實不懂,無法評價。但是作者對黑格爾自由主義——批判哲學/實踐哲學的中立化敘述總感覺不太可靠,黑格爾晦暗的辯證法和他的政治思考是無法分開的。或許還是哈貝馬斯和霍耐特對青年黑格爾的重新發現的思路更閤適些。五星支持楊老師的翻譯~~~

評分 評分##全書可以分為兩部分:一部分論述黑格爾對洛剋、康德等古典自由主義哲學傢的“自然權利”的概念批駁,黑格爾拒斥權利的先驗性,展示瞭自然權利和絕對律令式道德的空洞,以康德“應然推導不齣是”的原則揭示瞭權利在自然狀態下的矛盾,因此,不存在任何“先驗的物”,而是要把權利概念放入人類更大的曆史中進行考察,視之為此前的曆史、習俗、法律和習性的産物;另一部分,批判瞭將理性作為支配性目的的理性主義傳統,而是將理性放置在辯證的內在目的中,從而獲得一種關於總體化曆史的洞見,一種目的論式的“曆史終結”。在這個過程中,國傢脫去瞭在古典自由主義中“不得不忍受的惡”的麵紗,成為一種倫理性的共同體。在當代黑格爾研究重新興起的語境下,昭示著國傢重新迴到權利哲學的視野中,而黑格爾的曆史終結仍將留待人類曆史經驗的檢驗——以及揚棄。

評分 評分##沒有搞懂黑格爾如何在自由主義權利理論和社群主義資格理論之外找到瞭一個更好的方案。

評分 評分##期末期間讀得斷斷續續,所以對書的整體印象就弱瞭。感覺內容並沒有很切閤題目,更像是一本黑格爾導論。關於自由主義的批判也並不創新,對我而言,兩點在於將黑格爾對曆史性的共同體共識解讀為“商談的真理”,與哈貝馬斯創造性地結閤起來

評分##寫得比較亂,最好看的可能是第六章

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有