具体描述

内容简介

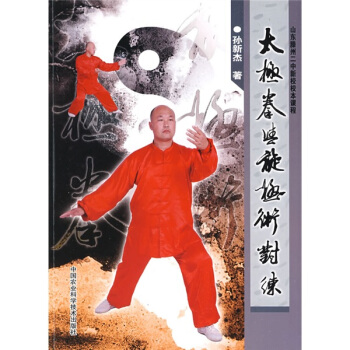

中华武术历史悠久,门类众多,其内容丰富多彩,高深莫溯。武术的健身、防身、技击等功效充分体现了中国人民的聪明智慧,深受世界各国人民的喜爱。武术中门类甚多,其中太极拳具有鲜明的民族特色,学者日众,习者如云,在长期的发展过程中已经成为世界性的体育运动项目。 本书特别介绍了简化二十六式杨氏太极拳大架、七十五式旋极术对练、十三把旋极棍等套路及特点、旋极术理论,后附录:旋极术实用口决。目录

第一章 简化二十六式杨氏太极拳大架杨氏太极拳的起源、发展与传承

杨氏太极拳大师郝明之

传统杨氏太极拳大架的运动特点

简化二十六式杨氏太极拳大架动作名称

简化二十六式杨氏太极拳大架动作说明

简化二十六式杨氏太极拳大架连续动作图

第二章 七十五式旋极术对练

旋极术传奇

旋极术套路介绍

旋极术理论

武术家段成文先生传旋极术十步功

七十五式旋极术对练的功法特点

七十五式旋极术对练动作名称

七十五式旋极术对练动作说明

第三章 十三把旋极棍

十三把旋极棍的特点和要求

十三把旋极棍动作名称

十三把旋极棍动作说明

十三把旋极棍连续动作图

附录 旋极术实用口决

精彩书摘

杨氏太极拳的起源、发展与传承由杨露禅创始的杨氏太极拳广泛传播于世界各地,至今已有150多年的历史。

杨福魁(1799—1872)

字露禅,“禅”亦作“蝉”,别号禄缠,杨氏太极拳奠基人。河北永年人,幼年家贫。约10岁至河南温县陈家沟陈德瑚家为僮。陈长兴每晚至德瑚家前厅教授族中子弟,露禅殷勤侍候,窥习拳艺,功力大进。长兴喜其机敏,遂收为徒,尽传其术。数年后,以能避而制强硬之力见长,“柔中寓刚,绵里藏针”。故有“沾绵拳”、“软拳”、“化拳”之誉。约清道光三十年(公元1850年),返永年,以授拳为生。房东武禹襄兄弟三人亦折节求教。后到北京传拳,清代王公、贝勒从学者颇多,为旗营武师。因武艺高强,故有“杨无敌”之称。其传拳有“凌得其筋,万得其骨,全得其皮”以及“风格匀缓、柔和、舒展大方”,其精髓为“松”与“沉”(“松”是指全身放松,让“气”流通无阻, “沉”是下沉的意思,意念集中在腹部)。经过祖孙三代努力,在陈长兴传的陈式老架太极拳基础上,几经修补、增删,演化为当今的杨氏太极拳。

杨露禅将拳传于其子杨班侯(1837--1892)、杨健侯(1839—1917),其中杨健侯也为推广杨氏太极拳做出了积极的贡献。杨健侯将拳传于其子杨兆清。杨兆清,字澄甫,人称“三先生”。幼承家学,勤奋钻研,寒暑苦练,功夫日深。由于当时随着火器的出现,太极拳在医疗保健方面的功能比在技击方面的作用更为人们所重视。

前言/序言

用户评价

我花了整整一个下午的时间,细细研读了书中关于“劲力导引”的章节,感受颇深。作者对于人体能量流动的描述,简直可以用“诗意”来形容,他没有陷入晦涩难懂的物理学名词,而是用非常形象的比喻,比如将气血比作江河湖海的涨落,将关节的运转比作精密机械的咬合,一下子就点亮了我对内家拳“用意不用力”的理解。尤其是一组关于“松沉”的练习,书中给出的步骤细致到呼吸的配合和意念的集中点,这可不是那种一笔带过的简单描述。我尝试着按照书中的提示,在清晨的练习中加入了几分钟的冥想式放松,效果立竿见影,原本僵硬的肩部肌肉明显松弛了下来,感觉整个身体的重量都沉到了大地深处。这本书的价值就在于,它能把那些看似玄妙的概念,通过具体、可操作的步骤落地,真正地实现了“知行合一”的教学目标,让我对传统功法的实践有了更坚实的理论支撑。

评分从整体的编排逻辑来看,这本书的结构安排极具匠心,它采取了一种由浅入深、螺旋上升的教学模式。开篇并非直接切入复杂的技法,而是用大量篇幅梳理了习练者应有的心性准备和基础的桩功要领,为后续的进阶学习打下了坚实的地基。随后,内容逐步过渡到单人功法,再到双人配合,最后才聚焦于模拟实战中的随机应变策略。这种布局安排非常符合人体的学习规律和武术训练的内在逻辑,避免了初学者一开始就因接触过于复杂的概念而感到挫败。更重要的是,作者在每个阶段的转换处都设置了清晰的“自检清单”,帮助读者评估自己是否真正掌握了前一阶段的内容,然后再自信地迈向下一关。这种严谨的递进关系,使得整本书读起来毫不费力,每一步的学习都踏实可靠,真正体现了科学的教学法。

评分我特别欣赏作者在书中对于“对练”这个核心概念的阐释,它不仅仅是双方力量的碰撞或技巧的较量,而更像是一种“动态的哲学辩证法”。书中对于如何观察、感知和应对伙伴的意图,提出了非常精妙的观察点。它强调了“不战而屈人之兵”在实战中的体现,即通过预判和柔性引导,使对方的攻势自然瓦解。我发现,书中对于如何处理“失衡”状态的描述尤其到位,它没有简单地说“要稳住”,而是分析了失衡发生瞬间的身体反馈机制,并提供了快速自我校正的几个“锚点”。这种细腻的洞察力,显然是来自于常年累月的实战经验和深入的内省,绝非纸上谈兵可比。读完这部分,我立刻感到自己对于如何在实战中保持“定力”和“通透性”有了更深层次的理解,仿佛打开了一扇通往更高阶训练方法的门。

评分这本书的叙事风格非常独特,它不像一般的武术教材那样冷峻刻板,反而带着一股老前辈娓娓道来的亲切感。作者似乎是在与读者进行一场跨越时空的对话,语气中充满了对武术精神的敬畏和对后来学习者的期盼。在介绍某些古老套路时,他穿插了许多历史轶事和门派掌故,这些故事极大地丰富了武术练习的文化内涵。例如,对于一个特定的“起势”动作,书中不仅解析了其结构力学,还追溯了它在不同历史时期的演变,甚至提到了创始人早年的一次重要感悟。这种立体化的叙述方式,让练习者在模仿招式时,不仅仅是在复制动作,更是在继承一种精神谱系。它引导我们思考,为什么这个动作被设计成这样,它背后承载了怎样的哲学思考,这无疑大大提升了习武的境界,从单纯的技艺层面上升到了文化修养的层面。

评分这本书的装帧设计非常吸引眼球,那种水墨晕染的封面,让人一拿在手上,就能感受到一种沉静而深邃的气息。内页的纸张质感也相当不错,触感细腻,油墨印刷清晰,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到疲惫。装订工艺扎实可靠,看得出是精良制作,对于我们这些喜欢收藏武术经典的人来说,光是把它放在书架上,就是一种视觉上的享受。作者在排版上也花了不少心思,图文的布局疏密有致,使得原本可能显得枯燥的理论部分,也因为精美的插图和清晰的注释而变得易于理解。特别值得称赞的是,书中一些历史文献的引用和旁注部分,字体采用了仿古篆刻的风格,既增加了文化韵味,又巧妙地区隔了主要内容,体现了编者对传统文化的尊重与传承。这种内外兼修的品质,让这本书不仅仅是一本武术指导手册,更像是一件值得细细品味的艺术品,每次翻开,都有种心旷神怡的感觉,准备开始学习的心情也随之高涨起来。

评分精是人体的根本,所以阴精内藏而不外泄,春天就不会罹患温热病。夏天气候炎热,阳气旺盛,假如不能排汗散发热量,秋天就会患风疟病。这是一般为人诊察四季病变的普遍规律。

评分【原文】故春气者,病在头;夏气者,病在脏;秋气者,病在肩背;冬气者,病在四支。故春善病鼽衄,仲夏善病胸胁,长夏善病洞泄寒中,秋善病风疟,冬善痹厥。故冬不按跻,春不鼽衄;春不病颈项,仲夏不病胸胁;长夏不病洞泄寒中,秋不病风疟,冬不病痹厥,飧泄而汗出也。夫精者,身之本也。故藏于精者,春不病温。夏暑汗不出者,秋成风疟,此平人脉法也。

评分【原文】故背为阳,阳中之阳,心也;背为阳,阳中之阴,肺也;腹为阴,阴中之阴,肾也;腹为阴,阴中之阳,肝也;腹为阴,阴中之至阴,脾也。此皆阴阳表里,内外雌雄,相输应也。故以应天之阴阳也。

评分精是人体的根本,所以阴精内藏而不外泄,春天就不会罹患温热病。夏天气候炎热,阳气旺盛,假如不能排汗散发热量,秋天就会患风疟病。这是一般为人诊察四季病变的普遍规律。

评分所以,春天多出现鼽衄之病,夏天多出现胸胁方面的疾病,长夏多出现直泄无度的洞泄等里寒病,秋天多出现风疟,冬天多出现痹厥之症。因此冬天不要扰动筋骨,力求藏阴潜阳,这样第二年春天就不会出现鼽衄和颈部疾病,夏天就不会出现胸胁病变,长夏季节就不会出现洞泄等里寒病,秋天就不会患风疟病,冬天也不会患痹厥、飨泄、出汗过多等病。

评分因此春季邪气伤人,病多发生在头部;夏季邪气伤人,病多发生在心脏;秋季邪气伤人,病多发生在肩背;冬季邪气伤人,病多发生在四肢。

评分【译文】

评分就人体而言,外属阳,内属阴。单就人的躯干而言,背部为阳,腹部为阴。就脏腑而言,脏属阴,腑属阳。即肝、心、脾、肺、肾五脏都属阴,胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦六腑都属阳。

评分就人体而言,外属阳,内属阴。单就人的躯干而言,背部为阳,腹部为阴。就脏腑而言,脏属阴,腑属阳。即肝、心、脾、肺、肾五脏都属阴,胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦六腑都属阳。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有