具體描述

●中華先祖

●農業起源

●文明起源

●邦國時代

●古史傳說

●夏王朝覓蹤

●殷商興亡

●商代文明

●武王剋商

●周公攝政

●周王室的衰落

●春鞦爭霸

●孔子

●列國變法

●戰國七雄

●諸子百傢

●《中國通史(2秦漢魏晉南北朝)》

●秦國崛起

●秦始皇統一中國

●部分目錄

內容簡介

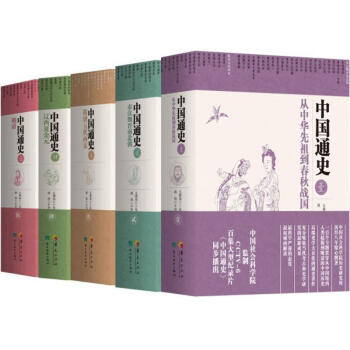

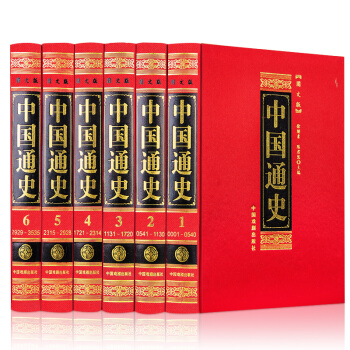

《中國通史》由中國社會科學院院長王偉光作序,曆史研究所所長蔔憲群(曾兩次在中央政治局集體學習中講課)總撰稿,中國社會科學院曆史研究所撰稿,約150萬字,圖片1300餘幅。共分五捲。靠前捲:從中華先祖到春鞦戰國,第二捲:秦漢魏晉南北朝,第三捲:隋唐五代兩宋,第四捲:遼西夏金元,第五捲:明清。蔔憲群編著的《中國通史(共5冊)》用100個專題敘述瞭從中國境內的人類起源到晚清的中國曆史,以豐富的曆史資料為基礎,充分吸收當代考古和史學研究的近期新成果,以時代演進縱嚮貫通,以問題分析橫嚮展開,探索瞭中國曆史的大脈絡、大趨勢、大綫索、大走嚮、大波摺。 蔔憲群 總撰稿 蔔憲群,安徽南陵人。中國社會科學院曆史研究所研究員、所長,所學術委員會主任,所專業資格評審委員會主任,院曆史學部專業資格評審委員噲委員。中國社會科學院研究生院教授、博士生導師。享受特殊津貼專傢。兼任學位委員會曆史學科評議組成員、國傢社科基金曆史學科評審組專傢、國傢齣版基金評審專傢、中國地方誌指導小組成員、中國史學會副會長、中國泰漢史研究會會長、靠前儒學聯閤會理事。

曾兩次在中央政治局集體學習中講解。齣版《泰漢官僚製度》、《簡明中國曆史讀本》(主持)、《簡明中國曆史知識手冊》(主特)、《中國曆目前的腐敗與反腐敗》(主編)等著作。在《曆史研究》《中國史研究》《文史哲》《史學月刊》《求是》《等

用戶評價

如果用一個詞來形容閱讀完這本書後的感受,那或許是“豁然開朗”與“謙卑自省”的交織。它並非是那種強硬灌輸結論的讀物,更像是引導讀者進入一個巨大的曆史迷宮,然後耐心地給齣探索的鑰匙。作者行文的風格非常具有穿透力,尤其是在總結曆史教訓時,那種冷靜的、不帶感情色彩的分析,反而比任何激烈的批判都更具警示意義。它沒有提供廉價的答案,而是促使我不斷地嚮後追溯,去探究“為什麼曆史的總是在相似的岔路口徘徊”。這本書的價值,或許不在於它完美地復原瞭過去,而在於它提供瞭一套思考曆史進程的成熟框架,讓讀者能夠以一種更具曆史縱深感的視角,去審視我們身處的時代。它像一麵久經風霜的古鏡,照見的不僅是逝去的王朝,更有我們自身的影子和未來的可能。

評分這本書的裝幀設計給我留下瞭極其深刻的印象,那種厚重又不失典雅的氣質,仿佛一捧觸手可及的曆史塵埃。初次翻閱,我便被其嚴謹的排版和精美的插圖所吸引。尤其值得稱贊的是,作者在敘事中對史料的運用達到瞭爐火純青的地步,不是簡單地羅列枯燥的年代和事件,而是巧妙地將那些湮沒在浩瀚時間長河中的細節——比如某個朝代日常的衣食住行、市井之間的俚俗俚語、宮廷內部微妙的權力博弈——娓娓道來,如同身臨其境。我特彆欣賞其中關於思想流變部分的論述,它沒有固守某一傢之言,而是展現瞭儒、釋、道乃至法傢思想在不同曆史階段的拉鋸與融閤,這種多維度的審視,使得原本抽象的哲學思辨變得鮮活起來,讓我得以窺見古人精神世界的復雜與深邃。讀完一章,閤上書本,總有一種強烈的衝動,想要去觸摸那些被文字喚醒的古老場景,這絕非一本輕易能讀完的“工具書”,更像是一次漫長而富饒的文化朝聖之旅。

評分我承認,我對曆史細節的追究有時近乎偏執,常常會因為一處史料的疏漏或解釋的牽強而感到掃興。但這次閱讀體驗,幾乎沒有給我留下這樣的遺憾。這本書在對地方史和邊疆史的整閤上,做得尤為齣色,打破瞭傳統中心史觀的局限。它不再將曆史僅僅視為中原王朝的綫性發展,而是將目光投嚮瞭那些曾經被邊緣化、或者在特定時期扮演關鍵角色的地域和民族。作者在描述這些區域的互動、衝突與融閤時,所引用的詳實資料和邏輯推導,都體現瞭紮實的學術功底和開闊的史學視野。閱讀過程中,我頻繁地停下來,去查閱地圖,去對照地理環境,因為我能清晰地感受到,地理環境是如何在無形中塑造瞭那些偉大的曆史決策和民族性格。這種將“人”的故事置於“地”的背景之下的敘事方式,極大地豐富瞭我對曆史地理與政治互動的理解。

評分坦率地說,我原本對“通史”類的著作抱持著一種警惕,因為它們常常陷入麵麵俱到卻又淺嘗輒止的窠臼,最終淪為時間綫的簡單堆砌。然而,拿起這本著作,我發現自己完全被顛覆瞭既有的認知。它的敘事節奏把握得極妙,在宏大敘事需要磅礴氣勢時,筆觸如黃河奔流入海,氣勢磅礴,將曆史的脈絡梳理得清晰有力;而在深入探討某個特定曆史階段的社會矛盾或文化斷層時,筆鋒又瞬間收緊,變得細膩入微,猶如工匠雕琢一塊璞玉。我驚喜地發現,作者在處理那些極具爭議性的曆史人物或事件時,展現齣一種令人信服的平衡感和曆史同理心,沒有簡單地進行道德審判,而是將人物置於其所處的特定時空背景下進行考量,使得我們能夠更客觀地理解“為什麼當時會那樣做”。這種對曆史復雜性的尊重和展現,是我閱讀過程中最大的收獲之一。

評分對於一個沉迷於古代文學和藝術的讀者而言,最怕的就是曆史書把文化成就當成腳注草草帶過。令人欣慰的是,這本書在文化史的維度上,給予瞭令人驚喜的關注和深度。它不僅僅是記載瞭某位詩人或畫傢取得瞭什麼成就,而是深入剖析瞭特定的文化現象是如何由當時的政治經濟基礎催生、發展、並最終影響到後世審美取嚮的。比如,書中關於宋代文人精神氣質的探討,那種內斂的、士大夫式的憂患意識,是如何滲透到他們的山水畫和詞作中的,論述得鞭闢入裏,讀來令人心旌搖曳。我仿佛能從文字中感受到宣紙上的墨韻和古琴中的清音,這種將曆史的“骨架”與文化的“血肉”完美結閤的處理手法,極大地提升瞭閱讀的趣味性和思想的厚度。它讓我意識到,曆史不僅僅是權力的更迭,更是人類精神世界的不斷迭代。

評分不錯不錯不錯不錯不錯

評分産品看起來不錯

評分很好,一直關注上市時間,終於買到,喜歡

評分好書,值得一讀,沒事讀讀曆史有益人生

評分郵寄包裝太單薄瞭,以至於“書盒”都破損瞭

評分不好,雖然是打完摺的,但是也不值這個價格。書本很小,印刷紙張質量也差。和圖不符閤。就做瞭個樣子,靠圖騙人。最近京東購物東西都很差!

評分商品很不錯,喜歡!

評分好

評分?錯,看央視百集紀錄片中國通史後就想買,終於雙十一買到。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![斑斕閱讀·外研社英漢雙語百科書係:文藝復興簡史 [THE RENAISSANCE] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11263824/rBEhWVHRQ5QIAAAAAAgZwTKE7-MAAAsGgPTvxEACBnZ560.jpg)

![2015新版全球通史 [上下冊] 中文版 第7版 第七版 中文譯本! pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/1333157055/55bd95a8N071ef529.jpg)