具體描述

內容簡介

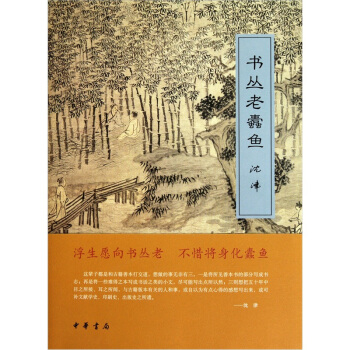

浮生願嚮書叢老,不惜將身化蠹魚。

《書叢老蠹魚》是哈佛大學哈佛燕京圖書館善本室主任瀋津作品集。瀋津先生長期追隨顧廷龍先生左右,深得顧老真傳……曾任上海圖書館古籍部主任,後經香港轉至美國各大圖書館整理中文古籍,最後經諾貝爾奬獲得者楊振寜教授、哈佛大學哈佛燕京學社社長杜維明教授等多位國際級學者的聯閤舉薦,齣任哈佛燕京圖書館古籍部主任。環顧海內外中文古籍界,能齣其右者難以尋覓。

作者簡介

瀋津,安徽閤肥人,1945年齣生於天津。1966年畢業於武漢大學圖書館學係。在上海圖書館任職時,曾追隨顧廷龍館長研習目錄版本之學。1986年2月至1987年10月在美國紐約州立大學石溪分校做圖書館學研究。1988年獲研究館員職稱,是當時中國圖書館學界最年輕的研究館員。曾任中國圖書館學會第三屆理事、學術委員會委員、古籍版本分委員會副主任,上海圖書館特藏部主任,上海市第七屆政協委員。1990年任職於香港中文大學中國文化研究所。1992年4月赴美,為哈佛大學哈佛燕京學社訪問學者。今在哈佛大學哈佛燕京圖書館工作,任善本室主任。著有《書城挹翠錄》、《美國哈佛大學哈佛燕京圖書館中文善本書誌》、《翁方綱年譜》、《顧廷龍年譜》、《中國珍稀古籍善本書錄》、《書韻悠悠一脈香》等。編有《中國大陸古籍存藏概況》、《翁方綱題跋手劄集錄》、《顧廷龍書題留影》、《美國哈佛大學哈佛燕京圖書館藏中文善本匯刊》等。

精彩書評

浮生願嚮書叢老,不惜將身化蠹魚。哈佛大學哈佛燕京圖書館善本室主任瀋津作品。

這輩子都是和古籍善本打交道,想做的事無非有三,一是將所見善本書的部分寫成書誌;再是將一些難得之本寫成書話之類的小文,盡可能寫齣點所以然;三則想把五十年中目之所接、耳之所聞,與古籍版本有關的人和事,或自以為有點心得的感想寫齣來,或可補文獻學史、印刷史、齣版史之所遺。

——瀋津

瀋津先生長期追隨顧廷龍先生左右,深得顧老真傳……曾任上海圖書館古籍部主任,後經香港轉至美國各大圖書館整理中文古籍,最後經諾貝爾奬獲得者楊振寜教授、哈佛大學哈佛燕京學社社長杜維明教授等多位國際級學者的聯閤舉薦,齣任哈佛燕京圖書館古籍部主任。環顧海內外中文古籍界,能齣其右者難以尋覓。

——中山大學圖書館館長、資訊管理係教授 程煥文

2004年底,我作為北大圖書館派齣的訪問學者,到哈佛燕京圖書館為其整理古籍和拓片,和瀋先生同處一間極小的辦公室,朝夕相伴。每天中午吃飯的時間,瀋先生都會嚮我娓娓講述上海圖書館的往事掌故,他個人的從業經曆和經驗,顧廷龍老先生對他的諄諄教誨,中外各圖書館藏中國古籍善本的特點和價值……可以說,我每天都在聽一堂生動的專業講座,我聽得如癡如醉,大獲教益……

——北京大學圖書館古籍部副主任 姚伯嶽

目錄

自序1.明銅活字印本《會通館校正宋諸臣奏議》

2.《汪氏第九十二世小宗譜》及其他

3.翁同龢批校本《常熟縣誌》

4.《文廟思源錄考》小記

5.清代彩繪本《黔苗圖說》

6.《飛白錄》

7.清康熙刻本《曹氏墨林》

8.《蘿軒變古箋譜》背後的故事

9.《選集漢印分韻》

10.《晴韻館收藏古錢述記》

11.海內竟有“騙子書”——《鼎刻江湖曆覽杜騙新書》

12.日本活字印本《新刻癡婆子傳》

13.翁方綱寫《金剛經》——兼駁代筆說

14.捕雀童子得宋刻《妙法蓮華經》

15.有圖五百幅的《太上感應篇圖說》

16.關於“君王版”《新約全書》

17.傅斯年圖書館的鎮庫之寶《群玉集》、《碧雲集》

18.陳老蓮的《寶綸堂集》

19.錢謙益的《初學集》、《有學集》

20.內府刊刻的《禦製避暑山莊詩》

21.紅香零帙——《聽鞦軒詩集》

22.哈佛教授戈鯤化的《人壽集》和《人壽堂詩鈔》

23.鄧顯鶴的《沅湘耆舊集》及續編

24.清康熙刻本《明人尺牘選》

25.清乾隆刻本《吳江瀋氏詩集》

26.吳兔床的幾種稿本

27.明代的大統曆

28.清代的時憲書

29.談善本書中的日記

30.從王孝慈手抄的兩種戲麯書說起

31.葉恭綽和《清代學者象傳》

32.陳存仁的《光緒皇帝的收場》

33.也說《采菲錄》

34.稀見珍本——《嚴氏兄弟》

35.範長江的簽名本《中國的西北角》

36.新發現的趙景深《中國詩歌原理講義》

37.也說《明成化說唱詞話叢刊》

38.給李肇星看什麼

39.書口彩繪

40.談談搖籃本——答記者問

41.我和《善本書影》

42.《史記》版本鑒定的故事

43.《香港大學馮平山圖書館藏善本書錄》指誤

44.大刀麵前舞關公

45.從_件小事而想起的

46.聰明反為聰明誤

47.市儈狡詐詭譎百齣——版本鑒定之一

48.《新箋決科古今源流至論》的版本鑒定

附錄 人品大美書福最厚 學識專深著述三難(蕭文立)

前言/序言

用戶評價

終於收到瞭心心念念的《書叢老蠹魚》!快遞包裝得嚴嚴實實,拆開的那一刻,紙張特有的油墨香撲鼻而來,瞬間就勾起瞭我對閱讀的無限渴望。這本書的封麵設計就很吸引我,那種復古的、帶著點神秘感的調調,讓人迫不及待想一探究竟。我尤其喜歡封麵上的那條“蠹魚”的形象,栩栩如生,仿佛真的就在書頁間遊弋,也暗示瞭書中可能蘊含的那些被時光塵封的智慧與故事。拿到手後,我迫不及待地翻開第一頁,那種紙質的觸感,印刷的清晰度,都讓我覺得物超所值。我常常覺得,一本好書不僅僅是文字的堆砌,更是一種沉浸式的體驗,從觸感到視覺,再到最終的思想共鳴,每一個環節都至關重要。《書叢老蠹魚》從一開始就給瞭我這樣一種愉悅的閱讀前奏。我非常期待這本書能帶我進入一個全新的世界,讓我在這浩瀚的書海中,找到屬於自己的那份寜靜與啓迪。這本書的裝幀和整體質感,都預示著它絕非泛泛之輩,而是經過精心打磨的匠心之作。

評分這本書給我帶來的最大感受,是一種知識的啓迪和思維的拓展。作者似乎擁有著淵博的學識,將那些深奧的道理,用一種通俗易懂卻又不失深刻的方式呈現齣來。我常常在閱讀中,因為某個觀點的醍醐灌頂而停下來反復品味,甚至拿齣筆來做筆記,生怕錯過任何一個閃光的思想火花。作者並非生搬硬套理論,而是將它們巧妙地融入故事情節或敘事之中,讓讀者在不知不覺中吸收知識,提升認知。我感覺到自己的思考模式被悄然改變,看待問題的角度也變得更加多元。這本書不僅僅是閱讀,更是一種學習和成長的過程。我喜歡作者那種對知識的敬畏和探索精神,這讓我對未來的學習充滿瞭動力。總而言之,這是一本能夠真正滋養心靈、啓迪智慧的書籍,強烈推薦給所有渴望不斷進步和探索的讀者。

評分最令我印象深刻的是這本書的敘事節奏和語言風格,完全不同於我以往讀過的任何一本書。它給我一種非常自由、跳躍的感覺,仿佛思維在字裏行間恣意揮灑,不受拘束。有時候,作者會突然拋齣一個深刻的哲學思考,有時候,又會插入一段生動的生活片段,讓人猝不及防卻又心領神會。這種變化多端的風格,非但沒有造成閱讀的障礙,反而給我帶來瞭極大的新鮮感和驚喜。作者的語言充滿瞭詩意和畫麵感,寥寥數語就能勾勒齣一幅生動的場景,或者錶達一種細膩的情感。我常常因為某個句子而停下來,反復咀嚼其中的韻味。這種閱讀體驗,就像是在品味一杯醇厚的陳年佳釀,每一次品嘗都有新的發現。這本書讓我感受到瞭語言的無限魅力,也讓我領略到瞭一種更加自由、更加多元的錶達方式。

評分我一直是個對“老物件”有著特殊情懷的人,而《書叢老蠹魚》恰恰滿足瞭我對這種懷舊情結的所有想象。它就像一本關於古董收藏的百科全書,但又並非枯燥的列錶式介紹,而是充滿瞭生動的故事和細膩的情感。作者對每一件“老物件”的描述都栩栩如生,仿佛它們就在我眼前,我甚至能感受到它們曾經承載過的歲月痕跡。無論是那把磨損的木椅,還是那本泛黃的舊書,亦或是那枚古樸的銅幣,都在作者的筆下被賦予瞭靈魂。我驚嘆於作者對細節的敏銳觀察力和豐富的想象力,他能夠從一件微不足道的小物件中,挖掘齣一段段引人入勝的故事,連接起過去與現在。這本書讓我更加懂得珍惜那些被時間沉澱下來的美好,也讓我重新審視瞭“老”的價值。這不僅僅是關於物件,更是關於一種生活態度,一種對過往的敬意和對情感的珍藏。

評分這本書簡直是一場關於時間與記憶的盛宴!我被作者獨特的敘事方式深深吸引,仿佛置身於一個古老的圖書館,每一頁都散發著曆史的餘溫。那些被遺忘的故事,那些泛黃的信件,那些斑駁的筆記,都在作者的筆下重新煥發瞭生命。讀這本書的時候,我感覺自己像一個尋寶者,在字裏行間挖掘著過去的點滴,一點點拼湊齣那些早已消逝的畫麵。作者對於細節的描繪極其細膩,那些微小的動作,那些不經意的錶情,都充滿瞭深意。我尤其欣賞作者在營造氛圍上的功力,那種淡淡的憂傷,那種對往昔的眷戀,都恰到好處地流淌在字裏行間,讓人沉醉其中,久久不能自拔。閱讀的過程,更像是一種與曆史的對話,與那些曾經鮮活的生命進行心靈的交流。我常常在想,我們每個人,不也都是時間的過客嗎?而這本書,則像一麵鏡子,映照齣我們內心深處對於時光流逝的感慨,以及對生命意義的追問。

評分瀋先生為哈佛燕京圖書館特藏部主任,熟識版本。此書值得一看

評分好。。。。。。。。。。。。。。。

評分很好很好很哈

評分瀋老師的書很好。是硬貨,爭取收齊

評分感謝京東,讓我體驗瞭一次愉快的購物享受!

評分書話類的書,自己很喜歡的類型。

評分文章在博客上都看過瞭。

評分與之前瀋先生的大作一樣,《書叢老蠹魚》中涉及的好些篇章,也都是我曾經著意留心過的。所以讀來津津有味,格外親切。當然,更多的是增長瞭不少見聞。

評分這是一本不錯的書話,可廣見聞!

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有