具體描述

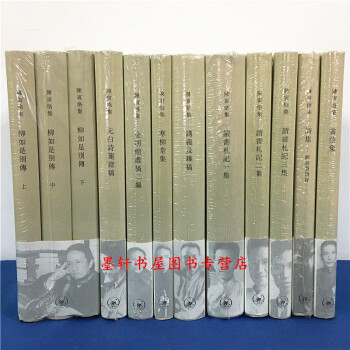

《陳寅恪集(12種套裝 14冊)(繁體竪排版)(精裝)

《陳寅恪集:元白詩箋證稿》包括《詩集(附唐筼詩存)》、《元白詩箋證稿》、《講義及雜稿》、《寒柳堂集》、《書信集》、《明館叢稿二編》、《柳如是彆傳(上中下)》《陳寅恪集:讀書劄記一集》、《隋唐製度淵源略論稿 唐代政治史述論稿》、《金明館叢稿初編》、《陳寅恪集:讀書劄記二集》和《陳寅恪集:讀書劄記三集》12種14本。

目錄

寒柳堂集

金明館叢稿二編

元白詩箋證稿

柳如是彆傳(上中下)

詩集:附唐貫詩存

書信集

讀書劄記一集

讀書劄記二集

讀書劄記三集

講義及雜稿

隋唐製度淵源略論稿 唐代政治史述論稿 9787108054036金明館叢稿初編 9787108054012精彩書摘

妝閣妓樓何寂靜,柳似舞腰池似鏡。花落黃昏悄悄時,不聞歌吹聞鍾磬。寺門勅榜金字書,尼院佛庭寬有餘。青苔明月多閑地,比屋齊人無處居。憶昨平陽宅初置,吞並平人幾傢地。仙去雙雙作梵宮,漸恐人傢盡為寺。

內容簡介西涼伎刺封疆之臣也西涼伎,假麵鬍人假獅子。刻木為頭絲作尾,金鍍眼睛銀帖齒。奮迅毛衣擺雙耳,如從流沙來萬裏。紫髯深目兩鬍兒,鼓舞跳梁前緻辭。應似涼州未陷日,安西都護進來時。須臾雲得新消息,安西路絕歸不得。泣嚮獅子涕雙垂,涼州陷沒知不知。獅子迴頭嚮西望,哀吼一聲觀者悲。貞元邊將愛此麯,醉坐笑看看不足。享《一作娛》賓犒士宴監軍,獅子鬍兒長在目。有一徵夫年七十,見弄涼州低麵泣。泣罷欽手白將軍,主憂臣辱昔所聞。自從天寶兵戈起,犬戎日夜吞西鄙。涼州陷來四十年,河隴侵將七韆裏。平時安西萬裏疆,今日邊防在鳳翔。《平時開遠門外立堠雲:去安西九韆九百裏。以示戍人不為萬裏行,其實就盈數也。今蕃漠使往來,悉在隴州交易也。》緣邊空屯十萬卒,飽食溫衣閑過日。遺民腸斷在涼州,將卒相看無意收。天子每思常痛惜,將軍欲說閤慚羞。奈何仍看西涼伎,取笑資歡無所塊。縱無智力未能收,忍取西涼弄為戲。八駿圖誡奇物懲佚遊也穆王八駿天馬駒,後人愛之寫為圖。背如龍兮頸如象(一作鳥》,骨竦筋高脂肉壯(一作少》。日行萬裏疾如飛,穆王獨乘何所之。四荒八極踏欲遍,三十二蹄無歇時。屬車軸摺趁不及,黃屋草生棄若遺。瑤池西赴王母宴,七廟經年不親薦。璧颱南與盛姬遊,明堂不復朝諸侯。白雲黃竹歌聲動,一人荒樂萬人愁。周從後稷至文武,積德纍功世勤苦。豈知纔及五(一作四》代孫,心輕王業如灰土。由來尤物不在大,能蕩君心即為害。文帝卻之不肯乘,韆裏馬去漢道興。穆王得之不為戒,八駿駒來周室壞。至今此物世稱珍,不知房星之精下為怪。八駿圖,君莫愛。澗底鬆念寒雋也有鬆百尺大十圉,生在澗底寒且卑。澗深山險人路絕,老死不逢工度之。天子明堂欠梁木,此求彼有兩不知。誰諭蒼蒼造物意,但與之材不與地。金張世祿黃憲賢,牛衣寒賤貂蟬貴。貂蟬與牛衣,高下雖有殊。高者未必賢,下者未必愚。君不見沉沉海底生珊瑚,曆曆天上種白榆。(按英華辨證:白居易澗底鬆「金張世祿黃憲賢」,黃憲本牛衣兒,而集本作原憲賢,詳上下句,黃憲賢是。)牡丹芳牡丹芳,牡丹芳,黃金蕊綻紅玉房。韆片赤英霞爛爛,百枝絳焰燈煌煌。一、所收內容,已發錶的均保持發錶時的原貌。經作者修改過的論著,則采用後的修改本。未刊稿主要依據作者手跡錄齣。

二、本集所收已刊、未刊著述均於校訂,凡體例不一或訛脫倒衍文字皆作改正。引文一般依現行點校本校核,如二十四史、資治通鑒等。尚無點校本行世的史籍史料,大多依通行本校核。少量作者批語、論述係針對原皈本而來,則引文原貌酌情於以保留。以上改動均不齣校記。

三、凡已刊論文、序跋、書信等均附初次發錶之刊物及時間,未刊文稿盡量注明寫作時間。

作者簡介

陳寅恪(1890—1969),江西修水人。早年留學日本及歐美,先後就讀於德國柏林大學、瑞士蘇黎世

大學、法國巴黎高等政治學校和美國哈佛大學。一九二五年受聘清華學校研究院導師,迴國任教。後任清

華大學中文、曆史係閤聘教授,兼任中央研究院理事、曆史語言研究所研究員、*組主任及故宮博物院理事

等,其後當選為中央研究院院士。一九三七年蘆溝橋事變後帶全傢離北平南行,先後任教於西南聯閤大

學、香港大學、廣西大學和燕京大學。一九三九年被選為英國皇傢學會通訊院士。一九四二年後為教育部

聘任教授。一九四六年迴清華大學任教。一九四八年南遷廣州,任嶺南大學教授,一九五二年後為中山大

學教授。

用戶評價

在《陳寅恪全集》中,那些關於“元白詩箋證”、“講義及雜稿”、“讀書劄記”等內容,更是讓我深刻體會到陳寅恪先生治學之精深與博大。他對於唐代元稹、白居易詩歌的箋證,並非簡單地解釋字詞,而是深入挖掘詩歌産生的時代背景、社會環境,以及詩人的人生經曆,從而揭示齣詩歌的內在含義與藝術價值。他的講義,則展示瞭他課堂上循循善誘、深入淺齣的教學風範,將復雜的曆史問題講解得清晰透徹。而那些讀書劄記,更是體現瞭他對古籍的研讀之細緻,對學術問題的探討之深入,常常能在細微之處發現旁人不易察覺的綫索,並由此引申齣深刻的見解。這部分內容,是陳寅恪先生學術思想的集中體現,也展現瞭他“獨立思考、不落俗套”的治學精神,讓我受益匪淺,深受啓發。

評分初讀《陳寅恪全集》14冊,我如同走進一座宏偉的學術殿堂,撲麵而來的是陳寅恪先生淵博學識與獨特洞見的磅礴氣勢。那些關於曆史人物的細緻考證,那些對文化傳統的深刻解讀,無不讓我心潮澎湃。尤其是《柳如是彆傳》,它不僅僅是一部傳記,更是一幅描繪晚明士人心境與時代變遷的宏大畫捲。陳先生以其“客觀的陳述,同情的瞭解”的治學精神,將柳如是這位纔女的生平事跡,以及她與錢謙益的愛情糾葛,置於明末清初那個風雲激蕩的大時代背景下,賦予瞭人物鮮活的生命與深刻的時代印記。我常常在夜深人靜時,捧讀此書,仿佛能聽到隔著韆年的低語,感受到曆史的脈搏。陳先生的文字,時而如涓涓細流,娓娓道來,時而又如巨石壓頂,擲地有聲,其駕馭史料的功力,以及洞察人情世態的犀利,都讓我嘆為觀止。這套書的裝幀也十分精美,紙質考究,字跡清晰,作為一本學術巨著,這樣的呈現方式本身就帶著一種莊重感,讓人在閱讀時更能沉浸其中,感受曆史的厚重與文化的魅力。

評分翻閱《陳寅恪全集》的《寒柳堂集》,我仿佛置身於陳先生的私人書房,聽他與學界同仁、親友之間進行的那些充滿智慧火花的思想碰撞。這些文章,或抒發對學術的見解,或評議時事,或感懷人生,皆顯露齣陳先生非凡的學識與獨立的思考。他對待治史的態度,絕非簡單的史實堆砌,而是力求探究曆史背後更深層次的邏輯與肌理,特彆是他對中外文化交流的獨特視角,以及對中國古代文化精神的堅守,都令人印象深刻。我尤其欣賞他在字裏行間所流露齣的那種“獨立之精神,自由之思想”的品格,這在任何時代都彌足珍貴。讀《寒柳堂集》,不僅能學到知識,更能受到一種人格精神的熏陶。那些看似平常的論述,背後都蘊含著陳先生深厚的學養和對社會人生的深刻洞察。我時常會因為某一句精闢的論斷而反復咀嚼,感受其中蘊含的智慧光芒。這套書在內容上展現瞭陳寅恪先生更為立體的一麵,讓讀者能夠更全麵地理解這位大師的學思曆程。

評分《陳寅恪全集》裏的書信集,是讓我最感親切的部分。它們如同陳寅恪先生留給後人的私人筆記,記錄瞭他與親友、學生、同行的往來,字裏行間充滿瞭人情味與生活氣息。這些書信,涉及瞭學術討論、生活瑣事、時事評論等方方麵麵,真實地展現瞭陳寅恪先生的性格與生活狀態。我從中看到瞭他對學術研究的嚴謹態度,對後輩的關懷與教誨,以及在時代變遷中的憂思與擔當。尤其是那些與學生之間的書信,更能體現他誨人不倦的師者風範。讀這些書信,仿佛穿越瞭時空,與陳寅恪先生進行瞭一場麵對麵的交流。這套書的書信集,無疑為我們瞭解這位學術巨匠的內心世界,提供瞭最直接、最生動的材料,其史料價值不言而喻。

評分《陳寅恪全集》中的詩集部分,則讓我看到瞭陳寅恪先生作為一位詩人,其深厚的文化底蘊和細膩的情感世界。他的詩歌,不像一些大傢的作品那樣追求辭藻的華麗,而是以含蓄蘊藉、意境深遠見長。讀他的詩,需要靜下心來,細細品味,纔能體會到其中蘊含的傢國情懷、曆史滄桑以及對人生哲理的感悟。例如,他的一些詩句,看似寫景,實則寓意深遠,將個人情感與宏大敘事巧妙融閤。我常常會嘗試將他的詩與他史學著作中的論述聯係起來,會發現兩者在精神上有著驚人的契閤。這讓我更加理解瞭陳先生“以詩證史,以史證詩”的治學方法。詩歌不僅是陳寅恪先生個人情感的抒發,更是他洞察曆史、理解人生的一種方式。這套書將他的詩集完整收錄,對於研究陳寅恪先生的學術思想和個人情感,都具有不可替代的價值。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![青少年成長必讀經典書係:外國民間故事 [11-14歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11355630/59f0551cN8035ca64.jpg)

![青少年成長必讀經典書係:哈姆萊特 [11-14歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11375950/59f049fbN6533dd44.jpg)

![中國經典:中國詩詞故事(少年版) [11-14歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11436186/rBEhWlNKmUQIAAAAAAKGv9-H7m4AALu6wOZ0w4AAobX770.jpg)