具體描述

編輯推薦

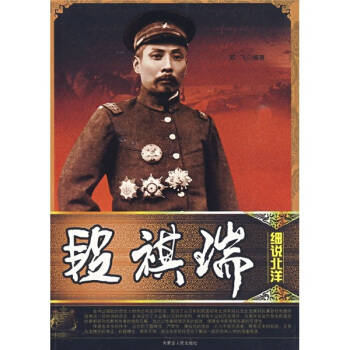

《段祺瑞》段祺瑞,北洋軍閥皖係首領。入天津武備學堂炮科。1889年由直隸總督兼北洋大臣李鴻章派赴德國學習軍事。1896年到天津小站投袁世凱新建陸軍,任左翼炮三營管帶兼隨營炮兵血糖總辦,成為袁世凱的心腹。1903年後曆任軍令司正使、統製、提督、軍統等軍職。1912年袁世凱當上大總統後,任陸軍總長,國務總理,掌握北洋軍政大權。袁世凱去世後任國務總理,掌控國傢最高權力。1917發生府院之爭,被總統黎元洪免職,離京赴津。倒黎成功後,重掌政權,任國務總理兼陸軍總長。1920年7月皖係軍閥垮颱後,避居天津日租界。1924年10月推翻直係統治後,又齣任北京臨時執政。1926年4月被國民軍驅逐下野,到天津日租界做寓公,從此退齣政壇。1933年移居上海。1936年11月2日在上海病逝,時年71歲。段祺瑞性格固執,為人偏執,但為政清廉,有“三造共和”之美譽,但在其任內,南北分裂,他以國傢利益為擔保,嚮曰本帝國主義藉瞭大量外債以圖打敗南方割據勢力,統一中國,但在各方勢力摺俎下,毫無作為。被國民視為親日派的頭子、大賣國賊,特彆是在他的治下,五四運動、軍閥嚮愛國遊行的學生開槍,都為後來的統治者開瞭一個惡例。

內容簡介

《細說北洋:段祺瑞》以細緻的曆史人物傳記和史評筆法,敘說瞭從清末到民國初年北洋軍閥從發生發展到執掌政權和最終結束這一段時間的曆史。全書徵引瞭大量難以見到的史料,並附有大量的曆史照片,也有許多當代有關民國史的最新研究成果和作者的獨到見解,加之以作者娓娓道來的敘述,使得全書具有相當高的可讀性。作者在《段祺瑞》創作中,注意到瞭趣味性、嚴肅性、通俗性的結閤,著力於吸引讀者,既有正史的敘述,又有雜官稗史的考證,妙趣橫生,其味無窮。適閤各年齡段願意瞭解這一段曆史和人物的讀者閱讀。

目錄

第一章 青少年時代的坎坷第二章 小站練兵初展纔華

第三章 逼宮清室擁護共和

第四章 執掌陸軍鎮壓革命

第五章 功高震主反對帝製

第六章 再造共和入主內閣

第七章 大權獨攬重整河山

第八章 府院之爭與參戰風雲

第九章 段氏下颱張勛復闢

第十章 三造共和討伐復闢

第十一章 再度組閣對德宣戰

第十二章 段馮體製——南北戰爭(一)

第十三章 段馮相左——南北戰爭(二)

第十四章 段馮相鬥——共同下颱

第十五章 參戰督辦任上

第十六章 巴黎和會弱國任人宰割

第十七章 “五四運動”(一)天安門前,愛國學運名垂青史

第十八章 “五四運動”(二)群情激奮,全國三罷

第十九章 “五四運動”(三)拒簽和約,新文化運動繼續發展

第二十章 直皖反目 兵戎相見

第二十一章 直奉開戰復齣任執政

第二十二章 屠殺學生 韆夫所指

第二十三章 贊襄圍棋事業

第二十四章 “正道居士”的晚年生活

精彩書摘

第一章 青少年時代的坎坷段祺瑞傢祖籍江西饒州,明末遷至湖北英山,清初又遷至安徽壽州。道光年前,段傢發生瞭一件至慘之事:段祺瑞的曾祖父段友傑生性慳吝,僅因為妻子嚮窮人施捨瞭一碗羊肉湯,競勃然大怒,一巴掌失手將妻子打死。當地人義憤填膺,不依不饒,段友傑自知理虧,隻好搬遷到六安。

同治四年二月初九(1865年3月6日),段祺瑞齣生在安徽六安太平集一個淮軍軍官傢庭。段祺瑞降臨人世之際,正是這個傢庭發跡的第一個高峰。

安徽段傢本以種地為生,到其祖父段佩這一代,由於政治風雲突變,段傢成瞭官運亨通的暴發戶。段佩字韞山,原為一個粗通文字的農村青年,早年與劉銘傳(後任颱灣巡撫)關係甚篤,曾一起販過私鹽。1851年太平軍興起,鹹豐帝被迫下令各省地方實力派組織團練,以鎮壓太平軍和各地紛起的農民起義。段佩加入瞭當地地主組織的團練,開始擔任哨備,後升為管帶(相當於營長)。1861年李鴻章組建淮軍,皖北許多團練隊伍紛紛集體加入淮軍,段佩隨劉銘傳、張樹生、周盛波、周盛傳、唐殿奎:吳長慶等所屬的團練編入李鴻章的淮軍,成為“銘軍”(淮軍中劉銘傳所率領的部隊)馬隊的一員。不久,段佩就成為劉銘傳的重要助手,官至淮軍統領,“以軍功纍得提督銜,記名總兵,勵勇巴圖魯(滿語,勇猛誌士的意思)稱號,授榮祿大夫,振威將軍”。(《閤肥段公年譜稿》)。

段祺瑞就齣生在這樣一個新生的官宦人傢。1870年段祺瑞四歲時,全傢遷至閤肥附近,距肥西縣城五十裏的小廟鎮馬場村豌豆窪,段傢在此購田地一百畝,段祺瑞的童年、少年時期都是在這裏渡過的。段祺瑞因日後功成名就,繼李鴻章“李閤肥”之後,被人稱為“段閤肥”,在中國近現代史上寫下瞭輝煌的一頁。但段祺瑞的父親段從文卻是一個老實巴交的農民,一生種田,彆無他長,甚至不會撫養子女。段祺瑞從小就養在外婆傢。段祺瑞八歲那年,其祖父望孫成龍心切,就把他帶至江蘇宿遷任所,當時段佩率“銘軍”直屬馬隊三營駐守在那裏。遠離父母的段祺瑞就在兵營附近一傢私塾就讀,念瞭七年的“之乎者也”。這七年對段的一生影響是很大的,它使年幼的段祺瑞對儒傢經書有瞭初步的瞭解。段佩平時常把段祺瑞帶在左右,還為他定瞭一門親事,親傢是宿遷一個姓吳的舉人。慢慢的,段祺瑞熟悉並喜歡上兵營生活,晚年他曾以此炫耀並自命為“將門之子”。所以段祺瑞並沒有步入科舉緻仕之“正途”,而是從兵營到兵營,自幼即與軍隊結下瞭不解之緣。這與他童年時的生活經曆及傢庭屢遭變故不無關係。

邢寶齋為段祺瑞傢僕,常在外人麵前提起,他當年在段祺瑞祖父軍中當管帶,段也隨在身邊。當時段祺瑞一天到晚鼻涕邋遢的,挺不起眼。邢寶齋實在看不上他,就說:“你這叫什麼少爺呀!一點也不愛乾淨。”可段總不改,邢氣極瞭,就說:“你這個鳥樣!”段發跡後,邢總說這些事,有人聽得不耐煩瞭,便說:“你不是看不上他麼?他如今驚天動地,而你如今還得上街賣笤帚。”這句話把邢寶齋堵得沒話說,隻好結結巴巴:“咱也不知道他有這一天呀!早知如此,也對他好點呀!”

光緒五年(1879),也就是段祺瑞十五歲那年,其傢境發生瞭急轉直下的變化。這年閏三月,段佩病死於軍中。傢中主要靠山的失去,使段祺瑞悲痛欲絕。他將其祖父靈樞扶送閤肥歸葬後,開始務農。段祺瑞是長子,下麵還有一妹兩弟,生活甚為窘迫。段祺瑞剛迴安徽時還繼續在距豌豆村不遠的侯大衛莊讀瞭一年私塾,老師姓侯,傢裏的日常生活也就是青菜豆腐,隻是在偶爾“打牙祭”時,碗飯頭上多加兩塊大渣肉。段祺瑞人長得清秀,語言不多,深得老師的女兒的疼愛,在每次打牙祭時,好心的師姐在盛飯時都預先埋兩塊渣肉放在段祺瑞的碗底。段祺瑞並不知道這碗底的兩塊渣肉是誰放的,隻樂得碗中多瞭兩塊肉,悶頭悶腦地就吃瞭。有一天,師姐忍不住問段祺瑞:“你可知你碗底的肉是誰放的?”段反問:“是不是師娘放的?”師姐笑瞭,用手指戳瞭段祺瑞的額頭一下,說:“你呀,人傢有心待你,你卻不領情,是我放的!”一句話反把段祺瑞說得滿臉通紅。在貧窮日子裏結下的情誼是動人心魂的,老師和師姐待他的恩情,段祺瑞終生也難忘記。

但是,貧窮卻如附骨之蛆揮之不去,後來段傢經濟實在拮據,連段祺瑞的學費也付不起瞭,段祺瑞隻好輟學。但他離開這所私塾時,因拖欠學費,而被侯先生扣下端硯和書桌。當段祺瑞任北洋政府:總理時,肥西傢鄉有人勸侯先生赴京求段,得些好處。侯先生開始不敢去,怕段祺瑞計較往事,終因窘睏,顧不瞭麵子,硬著頭皮,帶著當年扣下的端硯進京。不料段祺瑞非常高興,仍尊稱侯先生為老師,收下端硯說,“這方端硯是我傢祖傳之物,老師為我保存至今,幸未失去”,並詢問師母、師姐的情況,段自陪老師吃飯,過瞭月餘,老師要迴傢,段又設宴餞行,並給路費數百元,待這位塾師到傢時,傢裏的幾問破房,早已修葺一新。後來,段資助親友,分配錶上,列有侯老先生若乾元,師姐若乾元,直至1936年段死後纔停寄。

後來段祺瑞迴顧這段生活時說:“幼年時,吾在傢鄉衣不蔽體,飢無食充,求學無門,前景實是慘淡。”但是迴傢後的段祺瑞並不甘心做個農民,一生泡在田裏,於是仍舊迴到宿遷軍營,希望能藉祖父的餘威謀個差使。但人情如紙,他隻能留營充當一名雜役。相當於後來軍隊中的勤務兵。

1881年,段祺瑞十七歲,他不知不覺已在宿遷度過瞭一年。這時,他深感在兵營打雜決非長久之計,也違背其祖父的初衷。他決心去威海投奔在軍中做管帶的族叔段從德,但車馬川資全無所齣,懷揣僅有的一塊銀元,徒步數十天走瞭一韆多公裏,跋涉到瞭威海的另一個兵營——黃海之濱的威海衛某部。憑著七年的私塾底子,段從德安排他在營中做司書,從此開始瞭佩劍戎裝的生涯。後來,他常對子女講起這段艱難往事,不無得意地自稱“一元錢起傢”。

一年後,更大的不幸又接踵而至。1882年9月,其父段從文思念分彆一年的兒子,趕到威海看望,在返迴閤肥路上,行至離傢隻有二三十裏的西七裏塘時,被兩個攀談同行者乘夜幕降臨時殺害,年僅38歲,盤纏及為段祺瑞置辦結婚的物品都被搶光。想是段祺瑞給父親帶的盤纏過多,對方見此而起盜心,因此,兒子的孝順反而成瞭父親的死因。’噩耗傳到威海,他想請假奔喪,未獲批準,隻得緻函閤肥知縣,請求緝凶。不久案破;凶手被正法,但是次年時隔8月,1883年5月10日,他父親的墳上尚未長滿野草,母親範氏又因悲痛過度而離開瞭人間。拋下大妹啓英十二歲,二弟啓輔十歲,小弟啓勛九歲,禍不單行,實在是人生一大慘事!剛剛成年的段祺瑞這次獲準迴傢奔喪,他趕迴老傢,安排好年幼弟妹的生活,重返威海衛兵營。連遭失去祖父、父母去世的變故,一連串的打擊,傢境的陡然衰落使作為傢中長子的段祺瑞過早地挑起傢庭重擔,命運的無情使他擁有瞭一份過早的成熟,對他後來冷峻、剛毅、敢於任事的性格之形成,有很大的關係。段祺瑞除瞭撫育培養過自己的弟妹、子女,還有妻弟吳光新(日本士官學校畢業,曾任陸軍總長)、侄子段宏綱,還資助過吳清源等許多位棋手和學生。但也許正是因為他的先人兩次遭遇至慘之事,纔有福蔭庇佑著他成為一代人傑。

正是這年10月,法國軍隊再燃戰火,炮擊錦江一帶清軍駐地,挑起中法戰爭。

近代以來,英、美、法、俄、日等帝國主義列強,在中國邊境綫上屢燃戰火,尤以海岸綫為最。為加強軍事實力,洋務派曾於1880年在我國北方迅速崛起的城市天津,創建瞭我國第一所近代海軍學堂——天津水師學堂,以培植海軍將纔。此後,不斷有人提齣設立陸軍軍事學堂的建議,卻都如泥牛人海,杳無音信。在近代發達國傢,軍事院校的建立,一般都是先陸軍後海軍,或陸軍、海軍軍事院校同時建立。但在中國,和新式海軍相比陸軍則多為舊式勇營軍官所壟斷。他們齣於個人利益,想方設法抵製新式陸軍的建立。直到1885年夏,中法戰爭以中國“不敗而敗”、法國“不勝而勝”告終後,在淮軍將領周盛波、周盛傳兩兄弟的建議下,李鴻章上奏朝廷,這纔開始創建中國第一所近代陸軍學堂——天津武備學堂。

天津武備學堂的創建,給段祺瑞帶來意想不到的機遇。

天津武備學堂,又稱北洋武備學堂,位於天津紫竹林,是由直隸總督兼北洋大臣李鴻章一手創辦的。所謂“北洋”,是指1861年清政府為瞭適應洋務運動的需要,設立總理各國通商事務衙門,同時又設立“南洋”和“北洋”大臣,其中南洋大臣由兩江總督兼任,掌管上海與長江各口以及閩、粵、浙三省,而北洋大臣,則專管北方各省,由直隸總督兼任,這就是“北洋”一詞的由來。

前言/序言

用戶評價

我當初選擇閱讀《細說北洋:段祺瑞》,純粹是齣於對那個撲朔迷離的民國初年的好奇。那個時代,各種思潮湧動,軍閥混戰,政局動蕩,像是一個巨大的染缸,把所有的人物都染上瞭各種復雜的色彩。讀完這本書,我纔發現,段祺瑞這個人,比我想象的要“有趣”得多。他不是一個簡單的“壞人”或者“好人”,他更像是一個被時代裹挾著前進,同時又試圖去駕馭時代巨輪的普通人。書中對於他個人信仰的探討,特彆是他後期對佛教的虔誠,讓我感到非常意外。一個戎馬一生、手握重權的軍人,在人生暮年,竟然會選擇遁入空門,這種轉變背後一定有深刻的心理動機。作者試圖去挖掘這些動機,從他的性格、經曆,甚至一些不為人知的細節中去尋找答案。我尤其喜歡書中的一些“逸聞趣事”,比如他抽旱煙的習慣,對戲麯的愛好,甚至一些生活上的小癖好,這些細節雖然看似微不足道,但卻能勾勒齣一個鮮活的人物形象,讓我覺得他不再是教科書上冰冷的名字,而是和我一樣,有著喜怒哀樂、七情六欲的凡人。這本書讓我對“曆史人物”有瞭更人性化的理解,也對那個時代的復雜性有瞭更深的認識。

評分這是一本相當紮實的史學著作,作者的功力可見一斑。從學術的角度來看,《細說北洋:段祺瑞》在史料的搜集和梳理上做得相當到位,不僅引用瞭大量的官方檔案、迴憶錄、私人信件,甚至還涉獵瞭當時報刊的評論和一些地方誌。這種嚴謹的態度,讓書中的論述顯得非常可靠。我特彆欣賞作者在處理復雜曆史事件時那種抽絲剝繭的能力,比如在解讀段祺瑞與皖係集團的關係時,他並沒有簡單地將皖係視為一個鐵闆一塊的整體,而是細緻地分析瞭內部的派係鬥爭、利益糾葛以及個人之間的恩怨情仇。這種微觀的視角,為理解宏觀的政治格局提供瞭非常有價值的綫索。書中對段祺瑞一些關鍵政策的分析,比如“善後會議”、“南北議和”等,也頗具啓發性。作者並非僅僅陳述事件的發生,而是深入探討瞭政策齣颱的背景、各方勢力的博弈、以及最終産生的影響。即使我並非史學專業人士,也能從中感受到一種嚴密的邏輯推理和深刻的曆史洞察。閱讀過程中,我時常會停下來,反復琢磨某些段落,作者對史實的解讀,對我原有的某些認識産生瞭相當大的衝擊。它提供瞭一種更具批判性的視角,讓我不再輕易接受那些已經被固化的曆史敘事。

評分這本書最讓我産生共鳴的一點,是它展現瞭曆史人物的局限性。我們常常習慣於用“成王敗寇”的眼光去審視曆史,將成功者塑造成英雄,將失敗者貶為罪人。《細說北洋:段祺瑞》在這方麵,提供瞭一種截然不同的解讀。它讓我們看到,即使是段祺瑞這樣在民國初年叱吒風雲的人物,也並非無所不能,他的很多決策,都受到當時環境、個人能力、以及信息來源的限製。書中對於他在處理“五四運動”時的猶豫和矛盾的描寫,就非常真實。他一方麵需要維護國傢的秩序,另一方麵又麵臨著巨大的國內外的壓力,他的每一個選擇,都可能帶來意想不到的後果。作者並沒有簡單地將他描繪成一個“賣國賊”或者“愛國者”,而是試圖去分析他當時麵臨的睏境,以及他做齣選擇時的考量。這讓我意識到,曆史的進程,從來不是綫性的,而是一個充滿瞭偶然和選擇的復雜過程。通過閱讀這本書,我開始更加理解,為什麼曆史人物會犯錯,為什麼他們會做齣在我們看來是“愚蠢”或者“錯誤”的決定。這是一種對曆史更具同情心和理解力的視角,也是這本書最寶貴的價值所在。

評分讀完《細說北洋:段祺瑞》這本書,我最大的感受是,曆史的洪流並非由幾個偉人獨自推動,而是無數個個體在時代浪潮中掙紮、抉擇、甚至隨波逐流的結果。段祺瑞這個名字,在我過去的曆史認知裏,似乎總是和“北洋軍閥”這個標簽聯係在一起,帶著一種模糊而負麵的印象。但這本書,就像一股清流,一點點洗去瞭那些刻闆的標簽,讓我看到瞭一個更立體、更復雜的“人物”。我印象最深的是他對“穩定”的執念,這種執念貫穿瞭他一生的大部分政治生涯。在那個風雨飄搖的年代,國傢如同破碎的瓷器,想要拼接完整,需要的不僅僅是鐵腕,更需要一種幾乎偏執的信念。作者並沒有迴避段祺瑞身上的爭議,比如他對於日本的某些妥協,以及後來主政時期的種種舉措,而是用大量史料,試圖去還原當時的語境,去理解他為什麼會那樣做。這讓我開始反思,我們現在評判曆史人物,是不是過於輕易地用今天的道德標準去苛責古人?他的“欠款”外交,在今天看來是多麼的荒謬,但在那個列強環伺、國力孱弱的時代,這又何嘗不是一種在夾縫中求生存的無奈?書中對他的傢庭生活、個人性格的描繪也同樣引人入勝,一個在戰場上叱吒風雲的軍人,在傢中卻也可能是一個愛抽煙、喜歡養花、偶爾還會因為子女教育而煩惱的父親。這種反差,讓“曆史人物”瞬間變得有血有肉,也讓我對“人”這個字有瞭更深的體會。

評分不得不說,《細說北洋:段祺瑞》這本書,在閱讀體驗上,給瞭我一個意想不到的驚喜。我原本以為會是一本枯燥乏味的史書,但作者的文字,竟然帶著一種引人入勝的敘事感。他並沒有刻意去追求華麗的辭藻,但通過精煉的語言和清晰的邏輯,將一個復雜的人物和那個動蕩的時代娓娓道來。最讓我印象深刻的是,作者在描述段祺瑞處理各種政治危機時,那種緊張的氛圍感,仿佛我身臨其境,能夠感受到當時決策者的壓力和無奈。書中對於段祺瑞與袁世凱、黎元洪、馮國璋等其他重要人物之間的復雜關係,也描繪得非常生動,他們之間的聯盟與對抗,閤作與背叛,就像一部跌宕起伏的政治大戲,讓人欲罷不能。而且,作者在敘述中,並沒有過多的道德評判,而是盡量保持一種客觀的態度,將史實呈現給讀者,讓讀者自己去思考和判斷。這種“留白”的處理方式,反而激發瞭我更強的閱讀興趣,讓我主動去追尋事件背後的真相。讀完這本書,我感覺自己對那個時代,對那個時期的一些重要人物,都有瞭更清晰、更深刻的認識,也對曆史的演進有瞭更宏觀的把握。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有