具体描述

基本信息

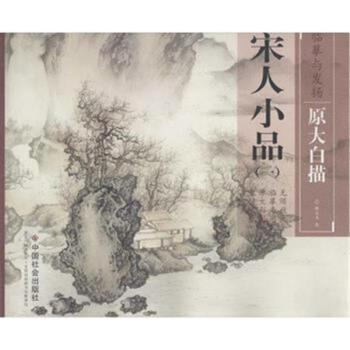

| 商品名称: 宋元山水-(二) | 出版社: 中国社会出版社 | 出版时间:2016-02-01 |

| 作者:缪文杰 | 译者: | 开本: 32开 |

| 定价: 38.00 | 页数: | 印次: 1 |

| ISBN号:9787508752709 | 商品类型:图书 | 版次: 1 |

编辑推荐

临摹与发扬?原大白描系列丛书的特点无须放大 临摹专用 原大彩图 直接装裱

内容提要

宋元山水画,原大白描,临摹后可直接装裱。

作者简介

缪文杰,字守卓,号云阶堂主,斋号简静居。天津美术家协会会员,北京工笔重彩画会会员。毕业于清华大学美术学院北宗山水专项研修班。其山水画线条苍劲有力、皴法刚硬利落、设色淡雅、整体温润浑融。其人物画线条灵动、色彩典雅。

目录

《宋元山水.2》无目录

用户评价

我一直认为,好的艺术书籍应该能够激发读者的想象力,《宋元山水-(二)》在这方面做得非常成功。书中描绘的那些山水画,本身就充满了意境,而作者的解读,更是将这种意境无限放大。我特别欣赏他对画面中“虚”与“实”的处理的分析。他会指出,画家是如何通过大片的留白,来营造出一种辽阔的空间感,又是如何通过细致的皴擦,来表现山石的纹理和质感。这种对虚实的巧妙运用,让画面充满了呼吸感,也让观者能够自由地在其中驰骋想象。这本书让我明白,山水画的美,不仅仅在于画面的具体内容,更在于它所留下的空白,在于它所引发的联想。我仿佛能在这些画作中看到奔腾的河流,听到风吹过松涛的声音,甚至能感受到山峦深处的寂静。

评分我一直认为,阅读一本好的艺术书籍,不应该只是单纯地欣赏图片,更重要的是能够理解图片背后的文化和情感。而《宋元山水-(二)》恰恰做到了这一点,并且做得非常出色。作者在解读每一幅画时,都不仅仅停留在“形”的层面,而是深入挖掘“神”的意境。我特别欣赏他对画家如何通过线条和墨色的变化,来传达出一种“可感而不可知”的情感。比如,书中有一幅描绘瀑布的画作,作者并没有仅仅描述瀑布的形态,而是通过对水流飞溅、水雾弥漫的笔触的分析,让我感受到了那股奔腾不息的力量,以及画家在这种力量面前所产生的敬畏之情。这种将视觉感受与情感体验相结合的解读,让我对山水画的理解上升到了一个新的高度。这本书让我明白,山水画不仅仅是对自然的模仿,更是画家内心世界的投射,是他们对生命、对宇宙的感悟。

评分《宋元山水-(二)》这本书,让我对中国山水画有了全新的认识。我之前总觉得山水画是一种比较写实的描绘,但这本书让我看到了它更深层的艺术价值。作者在书中,重点突出了山水画中“意象”的表达。他会分析,画家是如何将自然界的景物,提炼成一种具有象征意义的“意象”,然后通过这些意象来传达自己的情感和思想。比如,他对一幅画中表现的松树的解读,就让我印象深刻。他认为,那棵苍劲的松树,不仅仅是一棵树,更是画家坚韧不拔、傲视风雪的精神象征。这种将自然景物赋予人格化的解读方式,让我对山水画的理解变得更加深刻。这本书让我明白,山水画不仅仅是描绘山川草木,更是画家内心世界的写照,是他们对人生、对自然的感悟与思考。

评分最近我一直在寻找一本能够让我真正沉浸在艺术世界中的书,《宋元山水-(二)》绝对是我的不二之选。它所呈现的,并非仅仅是冰冷的画作,而是充满了生命力的艺术瑰宝。作者的描述,总能唤起我内心深处对自然的热爱和向往。我特别喜欢他对画面中“气韵”的解读。他能够用文字将那些无形的气韵具象化,让我仿佛能呼吸到画作中泥土的芬芳,听到山间的鸟鸣,感受到微风拂过脸颊的清凉。这种身临其境的感受,是我在其他一些艺术类书籍中很少体验到的。书中对于画家如何处理光影的讲解,也让我大开眼界。他会细致地分析光线是如何从画面的一侧照射进来,如何在山石树木上形成阴影,以及这些光影的处理如何增强了画面的立体感和空间感。这种对细节的关注,让我更加佩服古人的匠心独运。这本书不仅让我欣赏到了美丽的画作,更让我感受到了中国古代艺术家们对自然深刻的洞察和独到的理解。

评分这本书《宋元山水-(二)》带给我的,不仅仅是对绘画技法的了解,更是一种对中国传统美学精神的再认识。我一直认为,中国山水画之所以能够流传千古,不仅仅是因为其精湛的技艺,更在于它所承载的哲学思想和人生智慧。这本书在这方面做得非常出色。作者在解读每一幅画作时,都会不经意间流露出对“天人合一”、“道法自然”等中国传统哲学理念的思考。比如,在分析一幅描绘高远山峦的画作时,他会探讨画家如何通过笔墨的浓淡,来表现人与自然之间的尺度感,以及在宏大的自然面前,人所应有的谦卑与敬畏。这种将艺术与哲学相结合的解读方式,让我觉得非常有启发性。我开始重新审视自己对自然的态度,也对中国文人画中所追求的那种超脱世俗、寄情山水的精神有了更深的体会。这本书就像一面镜子,照出了我内心深处对宁静、对和谐的渴望,也让我更加欣赏古人那种与自然融为一体的生活方式。

评分这本《宋元山水-(二)》真是让我眼前一亮,虽然我才刚翻开它没多久,但其中蕴含的深厚意境已经让我沉醉不已。我一直对中国古代的山水画情有独钟,总觉得它们不仅仅是描绘自然风光,更是一种精神的寄托,一种与天地对话的方式。而这本书,恰恰捕捉到了这种精髓。我尤其喜欢它对画面构图的解读,那种留白的处理,仿佛能让观者自行想象出画面之外的世界,让意境无限延展。画面的层次感也处理得恰到好处,近处的树石浓墨重彩,远处的山峦缥缈如烟,虚实结合,让人在视觉上感受到空间的深度和广阔。当然,这本书在色彩运用上的讲解也让我受益匪浅,宋代山水画的淡雅青绿,元代山水画的苍劲水墨,都被作者细致地剖析,让我更理解不同时代画家们的艺术追求和表现手法。我迫不及待地想继续深入探索,看看书中还会带我领略怎样的绝美山河,又会揭示哪些不为人知的绘画奥秘。这绝对是一本值得反复品读的佳作,无论你是资深的山水画爱好者,还是刚刚对它产生兴趣的新手,都能从中获得巨大的收获。

评分坦白说,在拿到《宋元山水-(二)》之前,我对于宋元山水画的了解主要停留在一些课本上的片段,以及一些零星的图片。我总觉得它们是属于历史的,是遥远的,甚至带有些许的刻板印象。但是,这本书彻底颠覆了我的看法。作者在书中挑选的画作,以及他细致入微的解读,让我看到了宋元山水画的鲜活生命力。我尤其喜欢他对于画家个人风格的挖掘,他不会将所有宋元时期的山水画一概而论,而是能敏锐地捕捉到不同画家之间微妙的差异。比如,他对某位画家笔下山石的线条处理,以及他对画面构图的独到之处,都进行了非常深入的分析,让我能够区分出不同画家的个性和艺术追求。这种细致的区分,让我对宋元山水画的认识不再是模糊的一片,而是变得立体而清晰。而且,书中在介绍这些画作时,并没有拘泥于枯燥的年代和名号,而是用一种非常有趣的方式,去讲述每一幅画背后的故事,甚至是一些流传的逸闻趣事,这让我在学习知识的同时,也充满了阅读的乐趣。

评分作为一个对中国传统文化有着浓厚兴趣的普通读者,我怀揣着对宋元山水画的好奇心,翻开了《宋元山水-(二)》。让我意外的是,这本书并没有采用艰涩难懂的学术语言,而是以一种非常亲切、引人入胜的方式,将我带入了那个遥远而美丽的时代。作者的文笔流畅生动,仿佛一位经验丰富的导游,引领着我漫步在宋元时期的山川之间。他对画面意境的描绘,尤其让我印象深刻。他不会枯燥地列举画中的景物,而是会用充满诗意的语言,去捕捉画面传递出的那种“可遇不可求”的氛围。当我读到他对某幅画中远山的处理时,他说那是一种“云烟吞吐,气象万千”的境界,我仿佛真的看到了那朦胧的山峦在云雾中若隐若现,感受到了那种扑面而来的自然气息。书中对于不同时期山水画风格演变的梳理,也让我对整个山水画的发展脉络有了更清晰的认识,不再是零散的点,而是形成了一条连贯的线。这本书的魅力在于,它既有学者的严谨,又不失文人的雅趣,让我这个非专业读者也能从中获得审美上的愉悦和知识上的增长。

评分从《宋元山水-(二)》这本书中,我获得了一种非常独特的阅读体验。它不像我之前读过的任何一本艺术鉴赏书籍,它更像是一次与古代艺术大师的心灵对话。作者在书中,用一种非常巧妙的方式,将我引入到画家的创作世界中。我特别喜欢他对于画家构思过程的推测,他会从画面中的一点一滴,去揣摩画家当初是如何构思,是如何落笔的。比如,当看到一幅画面中看似随意点染的几笔,作者会分析这几笔可能代表着什么,是远处的树木,还是近处的岩石,又是如何与周围的景物相互呼应的。这种抽丝剥茧式的解读,让我觉得非常有趣,也让我对每一幅画都充满了探索的欲望。这本书不仅仅是在教我“看”画,更是在教我“悟”画,去理解画中的深层含义,去感受画中的情感波动。

评分我原本以为,对宋元山水画的理解,已经停留在一些基础的认识上,但翻开《宋元山水-(二)》后,我才意识到自己是多么的浅薄。这本书的作者,绝对是一位深谙此道的大家,他对画作的解读,角度之刁钻,见解之深刻,让我拍案叫绝。我尤其赞赏他对于画家个人情感与时代背景之间联系的剖析,这一点是我之前阅读其他相关书籍时鲜少关注到的。他能够将一幅幅看似宁静的山水画,与画家当时的心境,甚至当时的社会思潮联系起来,让我对这些画作有了全新的认识。比如,对于一幅描绘荒凉山野的画作,作者并没有简单地停留在“景”的层面,而是深入挖掘了画家可能经历的动荡,或者所表达的隐逸情怀,这种解读方式,让画面瞬间活了起来,充满了故事感和人情味。书中对于笔墨技法的分析也十分到位,不仅仅是简单的描述,而是结合了对画家心性的理解,解释了为什么某位画家会选择某种皴法,或者某种设色的方式。这种将技术与人文融为一体的解读,是我在这本书中最看重的地方,它让我不再仅仅将山水画视为一门技艺,而是看作一种情感的宣泄,一种精神的表达。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有