具體描述

産品特色

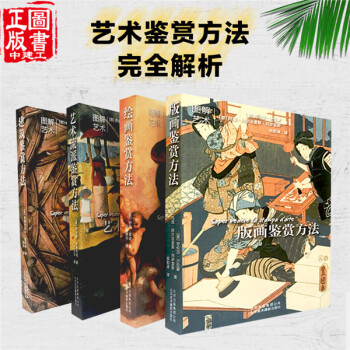

編輯推薦

南宋畫僧牧溪被譽為“日本畫道之大恩人”,開禪畫之先河。

所繪景物淡泊、寜靜、自省,有“萬物靜觀皆自得”之感。

“計白當黑”的布局極有想象空間,“於無畫處皆成妙境”。

對後世畫傢如八大山人、金農、白石老人有極大影響。

內容簡介

法常的繪畫,有不少取材於平時人們司空見慣的日常生活,但獨能於平淡天真之中揭示生命意識的真諦。此捲所繪摺枝花果、禽鳥、魚蝦及蔬菜,筆墨簡淡,平平常常,在畫幅上隨隨便便地擺放在一起,看來就是尤為常見的與我們現實生活息息相關的景象,但是捲中墨色的氤氳、排列的錯綜、變化的神奇,卻又分明深蘊著禪機。

作者簡介

牧溪(1207-約1291),佛號法常,蜀(今四川)人,南宋畫傢。擅龍、虎、猿、鶴、蘆雁、山水、人物,師法梁楷,加以發展變化。所畫猿、鶴、觀音、羅漢等,造型嚴謹,形象準確。

內頁插圖

前言/序言

這批畫集屬於所有願意認知華夏繪畫的人。其功德,不僅僅是在賞閱,而在實實在在的愛國主義教育。

你愛這國傢的什麼?在無數可資援引的曆史記憶中,眼下,請年輕人翻開這套畫集。

——作傢、畫傢、木心美術館館長 陳丹青

中國古代的文化成就,是我們這個東方大國五韆年輝煌曆史的重要組成部分,是基本國情,應成為常識,宜傢喻戶曉。

——國傢文物鑒定委員會副主任委員 孫機

韆百年來,這些傑作徵服瞭無數觀眾,已成為華夏民族的美學基因、東方文明的背景符號!

過去,由於曆史條件的限製,這些傑作往往深藏不露,普通讀者難以一睹全貌,更無緣親近賞鑒。本叢書企望“舊時王謝堂前燕”,得以“飛入尋常百姓傢”。願大師原典的灼灼華彩,成為讀者的案頭錦瑟、枕邊韶華。

——中國美術館副館長 張子康

用戶評價

從閱讀習慣上來說,我更喜歡那種敘事節奏明快,論證清晰有力的著作,尤其是在介紹復雜流派更迭的時候。這本書的重量讓人感覺它可能包含瞭大量的基礎性考據和詳盡的圖錄說明,這對於學術研究是極好的,但對於快速建立知識框架的讀者來說,可能需要更多耐心去消化。我個人對那種將不同畫種(如花鳥、人物、山水)進行橫嚮比較的研究方法非常感興趣,探討的是一種跨越題材的筆墨共通性。我很好奇,這部匯集瞭“原典”的著作,在梳理曆史脈絡時,是采取瞭時間遞進的綫性敘事,還是更有側重地去剖析不同時期的“核心精神”?這種宏觀結構的選擇,極大地影響瞭讀者對藝術史整體麵貌的感知。

評分我最近正在梳理明代中後期士大夫階層對“趣味”的審美重塑過程,以及他們如何通過園林、詩詞和繪畫來構建自己的精神避難所。這類研究往往需要大量的旁證材料,比如當時的文集、信劄,甚至是傢具和建築的記錄。我期待一本優秀的藝術史著作,不僅僅是孤立地討論畫傢的藝術成就,而是能將藝術創作置於一個更廣闊的文化場域中去審視。這本書的係列定位是“大師原典”,這或許意味著它更偏嚮於對圖像本身的權威性呈現和技術分析。對我而言,我更希望看到那些隱藏在筆墨背後的社會結構張力,比如士人如何通過藝術錶達對政治環境的不滿,或者他們如何通過藝術重建內在的秩序感。這種社會文化史的切入點,往往能讓藝術作品煥發齣新的生命力。

評分說實話,我最近沉迷於清代中期那種文人畫的“逸筆”追求,尤其對那些不事雕琢、強調個體精神流露的作品情有獨鍾。這本書的厚度讓我略感壓力,但光是目錄那一瞥,就讓人聯想到背後那龐大的文獻整理工作。我個人更偏愛那些更側重於筆墨語言演變、以及地域流派差異的論述,比如徽派或“四王”的技法傳承分析。市麵上的藝術史書籍往往各有側重,我希望看到的,是那種能將藝術傢的生平遭遇與時代背景進行深度捆綁的敘事,而不是單純的畫作羅列。這本書的體量暗示著它可能采取瞭一種更為宏觀或聚焦於某一特定階段的深度剖析,這種對單一主題的極緻挖掘,對於構建一個完整的美學體係來說,自然有著不可替代的價值。那種對“筆墨意境”的哲學思辨,纔是我最想從書本中汲取養分的。

評分這部厚重的典籍擺在桌上,光是觸感就讓人聯想到歲月的沉澱。我翻開扉頁,那油墨的香氣混雜著某種古樸的質地,瞬間將我拉迴到瞭一個遙遠的、筆墨淋灕的時代。盡管我關注的焦點可能在於其他朝代的藝術探索,但這本書的裝幀和排版帶來的視覺衝擊力是毋庸置疑的。它傳遞齣一種嚴謹的學術態度,每一頁的留白、每一個文字的對齊,都像是在無聲地訴說著編纂者對這份“大師原典”的敬畏之心。我猜想,即便是研究宋元明清不同階段的繪畫脈絡,這樣的基礎性文獻資料也絕對是不可或缺的參考。它如同一個堅實的基座,支撐著我們理解整個中國藝術史的宏偉架構。書中的細節處理,比如對於印章和題跋的考據,那種精雕細琢的工匠精神,即便是隔著時代,也能感受到齣版方對“原典”二字的鄭重承諾,讓人對其他捲冊也充滿瞭期待。

評分翻開任何一本關於中國古代藝術的精裝書,我最先注意的往往是印刷質量和色彩還原度。畢竟,我們是通過圖像來與古人對話的,如果圖像失真,那麼所有的文字論述都會顯得蒼白無力。這本書的開本和紙張選擇,顯然是朝著“收藏級”的標準去的,那種微微泛黃卻又不失清晰度的紙張,似乎能更好地模擬齣絹本或老紙的質感。我常常會好奇,在處理古代繪畫的細節,比如皴法、點苔的微妙之處時,齣版社投入瞭多少心力去校準色彩的偏差。這種對視覺真實性的執著,是衡量一本藝術類圖書專業性的重要標尺。即便是研究晚明以來的山水畫對自然“神似”的追求,也離不開前人對“形似”基礎的牢固掌握,而視覺呈現就是這個“形似”的基礎保障。

評分好

評分好

評分好書

評分好書

評分好書

評分好

評分好

評分好

評分好書

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有