具体描述

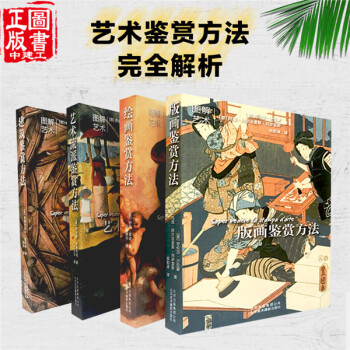

产品特色

编辑推荐

南宋画僧牧溪被誉为“日本画道之大恩人”,开禅画之先河。

所绘景物淡泊、宁静、自省,有“万物静观皆自得”之感。

“计白当黑”的布局极有想象空间,“于无画处皆成妙境”。

对后世画家如八大山人、金农、白石老人有极大影响。

内容简介

法常的绘画,有不少取材于平时人们司空见惯的日常生活,但独能于平淡天真之中揭示生命意识的真谛。此卷所绘折枝花果、禽鸟、鱼虾及蔬菜,笔墨简淡,平平常常,在画幅上随随便便地摆放在一起,看来就是尤为常见的与我们现实生活息息相关的景象,但是卷中墨色的氤氲、排列的错综、变化的神奇,却又分明深蕴着禅机。

作者简介

牧溪(1207-约1291),佛号法常,蜀(今四川)人,南宋画家。擅龙、虎、猿、鹤、芦雁、山水、人物,师法梁楷,加以发展变化。所画猿、鹤、观音、罗汉等,造型严谨,形象准确。

内页插图

前言/序言

这批画集属于所有愿意认知华夏绘画的人。其功德,不仅仅是在赏阅,而在实实在在的爱国主义教育。

你爱这国家的什么?在无数可资援引的历史记忆中,眼下,请年轻人翻开这套画集。

——作家、画家、木心美术馆馆长 陈丹青

中国古代的文化成就,是我们这个东方大国五千年辉煌历史的重要组成部分,是基本国情,应成为常识,宜家喻户晓。

——国家文物鉴定委员会副主任委员 孙机

千百年来,这些杰作征服了无数观众,已成为华夏民族的美学基因、东方文明的背景符号!

过去,由于历史条件的限制,这些杰作往往深藏不露,普通读者难以一睹全貌,更无缘亲近赏鉴。本丛书企望“旧时王谢堂前燕”,得以“飞入寻常百姓家”。愿大师原典的灼灼华彩,成为读者的案头锦瑟、枕边韶华。

——中国美术馆副馆长 张子康

用户评价

从阅读习惯上来说,我更喜欢那种叙事节奏明快,论证清晰有力的著作,尤其是在介绍复杂流派更迭的时候。这本书的重量让人感觉它可能包含了大量的基础性考据和详尽的图录说明,这对于学术研究是极好的,但对于快速建立知识框架的读者来说,可能需要更多耐心去消化。我个人对那种将不同画种(如花鸟、人物、山水)进行横向比较的研究方法非常感兴趣,探讨的是一种跨越题材的笔墨共通性。我很好奇,这部汇集了“原典”的著作,在梳理历史脉络时,是采取了时间递进的线性叙事,还是更有侧重地去剖析不同时期的“核心精神”?这种宏观结构的选择,极大地影响了读者对艺术史整体面貌的感知。

评分翻开任何一本关于中国古代艺术的精装书,我最先注意的往往是印刷质量和色彩还原度。毕竟,我们是通过图像来与古人对话的,如果图像失真,那么所有的文字论述都会显得苍白无力。这本书的开本和纸张选择,显然是朝着“收藏级”的标准去的,那种微微泛黄却又不失清晰度的纸张,似乎能更好地模拟出绢本或老纸的质感。我常常会好奇,在处理古代绘画的细节,比如皴法、点苔的微妙之处时,出版社投入了多少心力去校准色彩的偏差。这种对视觉真实性的执着,是衡量一本艺术类图书专业性的重要标尺。即便是研究晚明以来的山水画对自然“神似”的追求,也离不开前人对“形似”基础的牢固掌握,而视觉呈现就是这个“形似”的基础保障。

评分我最近正在梳理明代中后期士大夫阶层对“趣味”的审美重塑过程,以及他们如何通过园林、诗词和绘画来构建自己的精神避难所。这类研究往往需要大量的旁证材料,比如当时的文集、信札,甚至是家具和建筑的记录。我期待一本优秀的艺术史著作,不仅仅是孤立地讨论画家的艺术成就,而是能将艺术创作置于一个更广阔的文化场域中去审视。这本书的系列定位是“大师原典”,这或许意味着它更偏向于对图像本身的权威性呈现和技术分析。对我而言,我更希望看到那些隐藏在笔墨背后的社会结构张力,比如士人如何通过艺术表达对政治环境的不满,或者他们如何通过艺术重建内在的秩序感。这种社会文化史的切入点,往往能让艺术作品焕发出新的生命力。

评分这部厚重的典籍摆在桌上,光是触感就让人联想到岁月的沉淀。我翻开扉页,那油墨的香气混杂着某种古朴的质地,瞬间将我拉回到了一个遥远的、笔墨淋漓的时代。尽管我关注的焦点可能在于其他朝代的艺术探索,但这本书的装帧和排版带来的视觉冲击力是毋庸置疑的。它传递出一种严谨的学术态度,每一页的留白、每一个文字的对齐,都像是在无声地诉说着编纂者对这份“大师原典”的敬畏之心。我猜想,即便是研究宋元明清不同阶段的绘画脉络,这样的基础性文献资料也绝对是不可或缺的参考。它如同一个坚实的基座,支撑着我们理解整个中国艺术史的宏伟架构。书中的细节处理,比如对于印章和题跋的考据,那种精雕细琢的工匠精神,即便是隔着时代,也能感受到出版方对“原典”二字的郑重承诺,让人对其他卷册也充满了期待。

评分说实话,我最近沉迷于清代中期那种文人画的“逸笔”追求,尤其对那些不事雕琢、强调个体精神流露的作品情有独钟。这本书的厚度让我略感压力,但光是目录那一瞥,就让人联想到背后那庞大的文献整理工作。我个人更偏爱那些更侧重于笔墨语言演变、以及地域流派差异的论述,比如徽派或“四王”的技法传承分析。市面上的艺术史书籍往往各有侧重,我希望看到的,是那种能将艺术家的生平遭遇与时代背景进行深度捆绑的叙事,而不是单纯的画作罗列。这本书的体量暗示着它可能采取了一种更为宏观或聚焦于某一特定阶段的深度剖析,这种对单一主题的极致挖掘,对于构建一个完整的美学体系来说,自然有着不可替代的价值。那种对“笔墨意境”的哲学思辨,才是我最想从书本中汲取养分的。

评分好

评分好

评分好书

评分好书

评分好书

评分好

评分好书

评分好书

评分好书

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有