具体描述

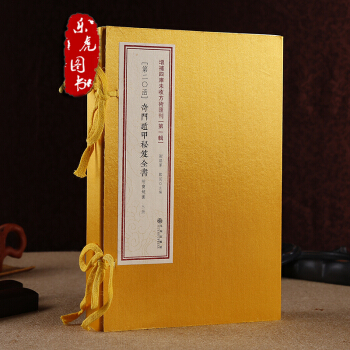

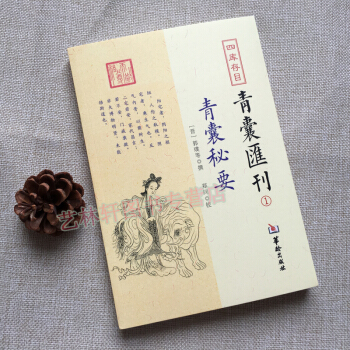

第08函-1:《增补选择通书玉匣记》,全2册

清刻本,[晋]许逊撰

《绘图全本玉匣记》一书为东晋道士许真君所著。许真君,又称许旌阳,名逊,字敬之,南昌人。博通经史,明天文地理、历律五行、谶纬之书,尤嗜神仙修炼之术。东晋宁康二年,许逊已一百三十六岁。八月望日,举家四十二口,同日从豫章西山拔宅升天,鸡犬随之。著有《太上灵宝净明飞仙度人经法》、《灵剑子》、《石函记》、《玉匣记》等书。从清代至民国以来,《玉匣记》就是家家必备、不可或缺的宝典,是人们“贵中求和,近利远害”的理论依据和人生指南。《增补选择通书玉匣记》以清光绪刻本为底本影印出版,集各类占卜术之大成,其内容包罗万象,择吉、风水、占梦、五行、命理、耕种、眼跳、耳鸣、符咒等妙术秘法应有尽有,甚至相猫纳犬等各种奇奇怪怪的相法,都可以在其中找到相关资料,是研究中国民俗学的必备之书。

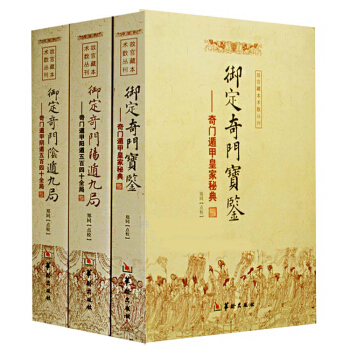

第08函-2:《永宁通书》,全2册

清石印本,[清]王维德纂

《永宁通书》,清王洪绪撰辑。王洪绪,字维德,作《卜筮正宗》一书行世。是书分天、地、人、和四集,以洪范斗首为经,以奇门择吉为纬,贯通万事,遍采诸家,采其醇而削其疵,折中于至当不易之理,阐扬先圣先贤之微意,参校诸家选择之书,探赜索隐,抉奥探微,删其繁复,详其疏略,相互发明,务使观者开卷了然,不惑于众说而直达夫渊微,是择吉类的一部重要典籍。

用户评价

这次的“古书影印无删减”承诺,在我看来是极其重要的一个卖点。在以往接触的某些古代典籍影印版中,为了所谓的“净化”或“简化”,往往会剪裁掉一些被编纂者认为是“迷信”或“无关紧要”的部分,这对于研究者来说是极大的损失。而这套《增补选择通书玉匣记 永宁通书》则完全保留了原始文献的结构和细节,包括那些看起来冗长、重复,甚至带有强烈个人色彩的注释或序言。正是这些看似多余的内容,往往隐藏着理解全书思想体系的关键线索。例如,其中一则关于如何避讳的冗长说明,乍一看是琐碎的迷信,但深入分析后,却能看出当时社会对特定天文现象的集体心理投射。这种“无删减”的态度,体现了对文献本体最起码的尊重。

评分阅读体验方面,尽管是影印本,且没有做现代化的标点和校注,初看确实有些吃力,尤其是一些繁体字的异体写法的辨认,着实考验了我的古籍阅读功底。但这种“原汁原味”的阅读过程,反而提供了一种别样的学术沉浸感。我需要放慢速度,逐字逐句地去推敲作者写下的每一个笔画,去感受他们在特定历史语境下对某些概念的理解。这与阅读经过现代学者整理、润色后的版本是完全不同的心境。现代版本虽然省力,但总感觉少了一层与历史的直接连接感。这本书要求你付出努力,但它回报给你的,是更接近一手史料的真实面貌。我甚至会用放大镜去观察某些模糊的字迹,试图还原作者书写时的情绪和重点,这本身就是一种极富乐趣的“考古”过程。

评分从内容上来说,这套“增补四库未收方术汇刊”的选本眼光极为独到。我花了整整一个下午,对照着手头其他几部关于堪舆和命理的古籍,发现其中收录的许多条目确实是别处难得一见的孤本或者佚文的重现。尤其是“玉匣记”和“永宁通书”这两部分,其中对于星宿、流年转换的算法描述,比市面上流行的版本要精细和复杂得多,涉及到的术数体系似乎更加庞大和完整。我个人对其中关于“择日”的细微差别特别感兴趣,比如对于“逐日吉凶”的解释,书中提供了一种我从未见过的四柱交叉验证法,这种细致入微的考量,体现了古代术士在实践中积累的深厚经验。这不再是简单地翻阅手册,而更像是在参与一场与古代智者的深度对话,去挖掘那些被主流学术遗忘的“秘诀”。对于真正想深入研究古代方术体系底层逻辑的人来说,这套汇刊的价值是无可替代的。

评分整体而言,这套书的定位显然不是给普通大众随便翻阅的休闲读物,它更像是为特定领域的学者、资深爱好者或者专业收藏家准备的一份珍贵资料库。它的价值在于其稀有性、其内容的深度以及其作为一手文献的完整性。我把它和我的其他几部清代术数孤本并置,立刻就能感受到它在整个体系中的重要地位。它填补了我知识体系中一个非常关键的空白——关于宋元以来道家方术如何与民间择日学深度融合的实践细节。如果有人想在不借助现代解读的情况下,直接感受古代术数典籍的原始面貌,并且有足够的学术耐心去攻克它,那么这套影印本绝对是值得投入时间和金钱的绝佳选择。它不是快餐,而是一块需要细细咀嚼的陈年老酒。

评分这本书的装帧和纸张质量实在令人惊喜。拿到手的时候,厚重感就让人觉得不是那种轻飘飘的现代印刷品。页面的泛黄程度恰到好处,边缘的毛边处理得也很古朴,看得出影印的用心。更别提那种老旧书籍特有的、略带霉味的纸香,深深吸一口气,仿佛能穿越时空,直接触摸到清代或更早的匠人留下的痕迹。我之前淘过一些仿古书,要么是纸张太光滑,要么是油墨味太重,完全没有这种“老物件”的韵味。而这本《增补选择通书玉匣记 永宁通书 增补四库未收方术汇刊第1辑08函》的影印效果,简直是高仿中的极品。特别是那些复杂的图版和细小的文字,虽然是复印,但清晰度足够辨认,完全不影响阅读和研究。对于收藏者来说,光是这种形制上的考究,就已经值回票价了。我特地把它放在书房里最显眼的位置,不仅仅是内容,单是这份物质的载体,就散发着一种沉甸甸的学术价值和历史厚重感。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有