具体描述

内容简介

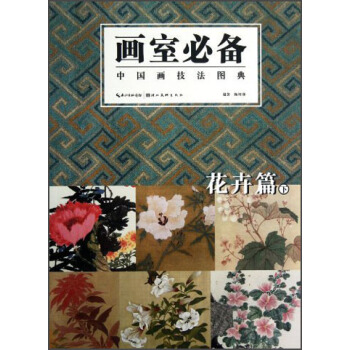

《画室必备·中国画技法图典》精选出历史上最具代表性画家的绘画技法并分门别类,以“局部写真”的呈现方式汇集成册,且各章节辅以简明扼要的文字说明和技法介绍,使读者能够对国画传统技法精髓进行系统的欣赏、学习,同时对其生成、演变有一个概略认识。丛书分类更加细致,图例亦更加丰富,且从局部到构图完整的作品,均有收录,是一套难得的好画谱。《中国画技法图典:花卉篇(下)》不仅为初学者临摹学习提供了精彩临本,也为从事中国画创作的画家提供了丰富的参考资料。

目录

序言草本花卉

水仙

蜀葵

秋葵

萱草

雁来红

秋海棠

蝴蝶兰

鸢尾

凤仙花

百合花

玉簪

鸡冠花

芍药

牵牛花

章法

前言/序言

用户评价

作为一名在校的美术学生,我对中国传统绘画一直有着浓厚的兴趣,但苦于找不到系统、深入的学习材料。《中国画技法图典:花卉篇(下)》的出现,无疑为我打开了一扇通往中国花卉绘画艺术殿堂的大门。 这本书对于梅、兰、竹、菊“四君子”以外的花卉的描绘,也同样精彩绝伦。例如,书中对于月季的描绘,就非常生动。月季花色彩丰富,形态各异,其绘画技法也需要根据不同的品种和花色来调整。书中不仅展示了如何勾勒出月季花瓣的卷曲和层次,还详细讲解了如何运用色彩来表现月季的娇艳欲滴。我特别喜欢书中对于如何用淡墨渲染月季花叶的“亮光”,以及如何用曙红、胭脂等色彩来点染花瓣,使其呈现出由内而外散发的生机。书中还提到了如何通过笔触的轻重缓急来表现月季花不同开放阶段的姿态,从含苞待放的娇羞,到盛开时的热情,再到残败时的韵味,都刻画得入木三分。通过学习这些技法,我对于月季的理解和表现能力有了质的飞跃。我曾尝试临摹书中关于月季的示例,发现自己之前画的月季总是显得过于程式化,而按照书中的指导,我能够更好地捕捉到月季花那种自然的、充满生命力的美。

评分我是一名对生活充满热情的插画师,一直希望能够将中国传统绘画的元素融入我的现代创作中。《中国画技法图典:花卉篇(下)》这本书,为我提供了源源不断的灵感和扎实的技法支撑。 书中对于荷花的描绘,是我最为欣赏的部分之一。荷花在中国文化中有着“出淤泥而不染”的象征意义,其绘画技法也充满了诗意。书中不仅仅展示了荷花的不同形态,如含苞、怒放、残败等,更重要的是,它深入地剖析了如何用笔墨来表现荷花的“态”和“神”。我特别欣赏书中关于如何用淡墨勾勒荷叶的“筋络”,以及如何用浓墨渲染荷叶的“水珠”,这些细节的处理,使得整幅画面的生命力跃然纸上。书中还详细讲解了如何运用“积墨”和“破墨”的技法来表现荷花的层次感和立体感,以及如何用色彩来点染荷花的粉色和白色,使其既有高雅的格调,又不失娇媚。我曾尝试根据书中的指导画一幅荷塘小景,发现自己以往的荷花画得过于单薄,缺乏那种水墨淋漓的韵味。而通过学习书中的技法,我能够更好地把握荷花的“骨”与“肉”,让画面更具层次感和意境。

评分作为一个对中国古典文化情有独钟的收藏家,我一直在寻找能够真正体现中国传统绘画精髓的书籍。《中国画技法图典:花卉篇(下)》让我看到了希望,它不仅仅是一本技法指南,更是一部凝聚了中国传统绘画智慧的宝典。 本书在描绘牡丹的技法上,可以说达到了登峰造极的境界。牡丹的富贵大气,是中国人心目中的“花王”。书中不仅展示了如何勾勒出牡丹花瓣层层叠叠的丰腴姿态,更着重讲解了如何运用笔墨的浓淡干湿来表现牡丹的质感和光泽。我尤其欣赏书中对于“飞白”和“积墨”技法的精妙运用。用飞白表现牡丹花瓣边缘的卷曲和层次,能够赋予花朵一种生动感;而用积墨层层叠加,则能够营造出牡丹的厚重和华丽。书中还详细讲解了如何用不同的色彩来表现牡丹的粉、红、白等不同花色,以及如何通过墨色的晕染来表现牡丹叶片的生动和绿意。我曾按照书中的方法尝试画一幅牡丹,以往我画的牡丹总显得有些平淡,而通过学习书中的技法,我能够更好地捕捉到牡丹那种雍容华贵、气势磅礴的神韵,这让我感到无比欣喜。

评分作为一名在海外生活的华人,我对中国传统文化的眷恋从未减弱。尤其是水墨画,它所蕴含的意境和东方哲学是我一直所追求的。偶然的机会,我在一家亚洲文化商店看到了《中国画技法图典:花卉篇(下)》,当时就被其精美的装帧和厚重的内涵所吸引。带回家后,这本书彻底点燃了我重拾画笔的热情。 书中关于兰花的技法讲解,对我来说尤为珍贵。兰花在中国传统文化中象征着君子之风,其绘画讲究“风骨”。本书对此有着深入的剖析。它不仅仅教授如何勾勒兰叶的线条,更强调了线条的顿挫、转折以及叶片之间的疏密关系,如何通过笔墨的浓淡枯湿来表现兰叶的挺拔、舒展和婀娜。书中还详细讲解了如何用“墨分五色”来表现兰花的层次感,以及如何用淡彩来点染花瓣,使其既有色彩的鲜活,又不失水墨的雅致。我曾经尝试着临摹书中的几幅兰花,发现以往我画的兰花总是显得有些呆板,而按照书中的指导,我能够更好地把握兰叶的“骨气”和花朵的“神韵”。特别是一些关于如何处理兰花根部和花茎连接处的细节,以及如何通过飞白来表现兰叶的动感,这些都是我以前从未注意过的,却对整幅画的意境起到了至关重要的作用。这本书让我重新认识了兰花的绘画,也让我对中国传统文化有了更深一层的理解。

评分我是一名对中国传统水墨花卉画情有独钟的年轻画家,一直致力于在传统技法的基础上寻求突破和创新。在翻阅了无数的画册和技法书籍后,《中国画技法图典:花卉篇(下)》无疑是我近期最惊喜的发现之一。这本书的深度和广度都远超我的预期,它不仅仅是一本工具书,更像是一位循循善诱的良师益友,引领我深入中国花卉绘画的精髓。 本书对于细节的刻画尤为出色。比如在描绘梅花时,书中不仅展示了不同形态的梅枝,如枯瘦、虬曲、疏朗等,还细致地讲解了如何运用枯笔、侧锋来表现梅枝的苍劲与生命力。对于梅花的点睛之笔,书中更是花了大量篇幅,从花蕊的疏密、色彩的冷暖对比,到花瓣的轻盈与含蓄,都做了极其详尽的阐释。我尤其被书中关于“宿墨”表现老梅枝干的技法所吸引,这种技法能够赋予枝干一种深邃的历史感和时间的沉淀感,令人回味无穷。此外,书中对于不同季节、不同光照条件下花卉神态的把握,也给予了我极大的启发。例如,书中如何通过墨色的晕染来表现雨后初霁的荷叶上的露珠,或是如何用淡墨烘染来捕捉朝露初绽的月季花所散发的朦胧美,这些都是我以往绘画中容易忽略的细节,而本书恰恰将这些细节化繁为简,以清晰图例和精炼文字呈现出来,让我受益匪浅。

评分这套《中国画技法图典:花卉篇(下)》简直就是中国传统花卉绘画爱好者的福音!我是一名多年的国画爱好者,一直以来都苦于找不到一本能够系统、深入讲解花卉绘画技法的书籍。市面上的书很多,但要么过于浅显,点到为止;要么过于专业,对初学者不够友好。直到我偶然发现了这套图典,尤其是这本《花卉篇(下)》,才感觉找到了“宝藏”。 这本书的编排非常用心,它并没有仅仅罗列各种花卉的画法,而是将技法与具体的花卉种类相结合,让读者在学习具体画法的同时,也能够理解其背后的原理。比如,在讲到牡丹的时候,它不仅展示了不同盛开程度的牡丹画法,还详细讲解了如何用不同的笔墨处理牡丹的花瓣层次感、厚重感以及叶片的生动性。我特别喜欢它对于“飞白”和“积墨”技法的运用讲解,这两种技法在表现牡丹的雍容华贵上起到了至关重要的作用。书中大量的插图,无论是写意还是工笔,都清晰地展示了笔触的走向、墨色的浓淡以及色彩的搭配,每一个步骤都仿佛在眼前真实上演,极具指导意义。我曾尝试过按照书中的方法画一幅牡丹,虽然离大师级还有很远,但效果已经远超我之前的尝试,花瓣的质感和层次感都有了显著的提升。

评分我是一名喜欢国画的上班族,平时工作忙碌,但一有时间就会拿起画笔,享受那份宁静和创作的乐趣。《中国画技法图典:花卉篇(下)》这本书,就像我的私人画室老师,总是能给我新的启发。 书中对于水仙的描绘,让我眼前一亮。水仙在中国文化中象征着高洁和纯净。书中不仅展示了如何勾勒出水仙花瓣的洁白和花蕊的明黄,更详细讲解了如何用笔墨来表现水仙的“清雅”和“脱俗”。我特别欣赏书中关于如何用淡墨勾勒水仙叶片的“飘逸”,以及如何用浓墨点染水仙花蕊的“点睛”,这些细节的处理,使得整幅画面的灵动感跃然纸上。书中还详细讲解了如何用“墨分五色”来表现水仙的层次感,以及如何用淡彩来点染花瓣,使其既有高雅的格调,又不失娇媚。我曾尝试根据书中的指导画一幅水仙,发现自己以往的水仙画得过于简单,缺乏那种临水而生的清秀之姿。而通过学习书中的技法,我能够更好地把握水仙的“神韵”,让画面更具诗意。

评分作为一名对中国传统文化有着深厚情感的旅居海外的华人,我一直在寻找能够重温和学习中国传统艺术的途径。《中国画技法图典:花卉篇(下)》为我提供了一个绝佳的平台。 这本书对于竹子的描绘,尤其令我印象深刻。竹子在中国文化中象征着正直、虚心和坚韧。书中不仅仅教授如何勾勒出竹子的节、竿、叶,更深入地阐述了如何用笔墨来表现竹子的“神”和“韵”。我特别欣赏书中关于如何用浓淡干湿的笔墨来表现竹子的“挺拔”和“潇洒”,以及如何通过对竹叶的疏密和形态的刻画,来营造出竹子的“清雅”和“俊逸”。书中还详细讲解了如何通过“墨分五色”来表现竹子的层次感,以及如何用淡彩来点染竹叶,使其呈现出绿意盎然的生机。我曾尝试根据书中的指导画一幅风中竹,发现自己以往的竹子画得过于僵硬,缺乏那种随风摇曳的动感。而通过学习书中的技法,我能够更好地捕捉到竹子的“风骨”,让画面更具生命力。

评分我是一名退休的教师,一直以来都对中国传统艺术有着浓厚的兴趣。尤其喜爱那些在案头挥洒的案头花鸟,它们既能陶冶情操,又能装点生活。在朋友的推荐下,我购入了《中国画技法图典:花卉篇(下)》,这本书给我带来了极大的惊喜和收获。 这本书在描绘菊花的技法上,可谓是淋漓尽致。菊花在秋季盛开,象征着高洁和傲骨,其绘画技法也颇有讲究。书中不仅展示了如何勾勒出菊花花瓣层层叠叠的形态,还着重讲解了如何运用不同的笔墨技巧来表现菊花的疏密、大小和姿态。我尤其欣赏书中对于“勾勒法”和“没骨法”的对比阐述,以及如何根据菊花的不同品种和盛开程度来选择合适的技法。例如,对于那些盛开的、花瓣繁复的菊花,书中便指导如何运用细致的勾勒来展现其精巧;而对于那些含苞待放的、尚未完全展开的花朵,则可以运用没骨法,以色墨相融来表现其含蓄的美感。书中还特别强调了对菊花叶片的处理,如何用简洁而有力的笔触来勾勒出菊花叶片的锯齿状边缘,以及如何通过墨色的晕染来表现叶片的质感和光泽。我曾按照书中的方法尝试画一幅秋菊图,以往画的菊花总显得有些单薄,但通过学习书中的技法,我能够更好地捕捉到秋菊那种饱满、沉静又略带傲然的神韵,这让我感到非常满足。

评分我是一名业余的中国画爱好者,平时喜欢在闲暇时画点小画,怡情养性。《中国画技法图典:花卉篇(下)》这本书,就像一位耐心的老师,循循善诱地指导我进步。 书中对于梅花的描绘,给了我很大的启发。梅花在寒冬中绽放,象征着坚韧不拔的品格。书中不仅展示了如何勾勒出梅枝的虬曲和苍劲,更详细讲解了如何用笔墨来表现梅花的“骨”和“神”。我特别喜欢书中关于如何用枯笔来表现梅枝的质感,以及如何用淡墨点染梅花的“花蕊”,这些细节的处理,使得整幅画面的生命力跃然纸上。书中还详细讲解了如何运用“宿墨”和“破墨”的技法来表现梅花的层次感,以及如何用色彩来点染梅花的粉色和白色,使其既有高雅的格调,又不失娇媚。我曾尝试根据书中的指导画一幅寒梅图,发现自己以往的梅花画得过于生硬,缺乏那种迎寒绽放的韵味。而通过学习书中的技法,我能够更好地把握梅花的“风骨”,让画面更具意境。

评分还是可以的,都是图片,可以临摹,研究参考。

评分过去能制服天下的人,一定是首先制服他的民众的人;能够战胜强敌的人,一定是首先战胜他的民众的人。因此战胜民众的根本在于制服民众,就像冶炼工人对金属,制陶工人对泥土一样。根本不坚固,那么民众就像飞鸟和野兽,有谁能控制他们呢?治理民众的根本,是法治。因此善于治理国家的人,就是用法律来遏制民众,而名声和土地就都具备了。君主的名声尊贵、土地广阔,最后称王天下,是什么缘故呢?是总打胜仗的原因。君主的名望低微、土地面积少,甚至最后灭亡,又是什么原因呢?是总打败仗的原因。打仗不胜而称王天下,打仗失败而不灭亡的国家,自古至今,也未曾有过。民众作战勇敢,打仗就会获胜;民众作战不勇敢,就会失败。能让民众专心作战的君主,民众打仗就勇敢;不能使民众专心作战的君主,民众打仗就不勇敢。圣明的君主看见只能通过战功称王天下,所以要求全国的民众都当兵。走进一个国家,观察这个国家的治理情况,民众被调动役使国家就强大。凭什么知道民众被君主调动役使了呢?那就是民众看待打仗,就像饿狼见了肉一样,那么民众就被调动役使了。一般战争,是民众讨厌的东西。能让民众乐于去打仗的君主,就称王天下。强国的民众,父亲送他的儿子去当兵,哥哥送他的弟弟去当兵,妻子送她的丈夫去当兵,他们都说:“不获胜,就不要回来。”又说:“不遵守法律,违抗了命令,你死,我也得死,乡里会治我们的罪。军队中没有地方逃,我们要搬迁也没有地方可去。”军队的管理办法,是将五个人编成一伍,用标记来区分他们,用军令来束缚他们,逃走了也没有地方居住,失败了没有活路。所以三军将士服从军令,军令就像流水一样,就是战死也不向后退。

评分非常值得拥有的一套国画书,艺术欣赏和临画珍品。

评分打开书本[SM],[ZZ]装帧精美,纸张很干净,文字排版看起来非常舒服非常的惊喜,让人看得欲罢不能,每每捧起这本书的时候 似乎能够感觉到作者毫无保留的把作品呈现在我面前。 [BJTJ]作业深入浅出的写作手法能让本人犹如身临其境一般,好似一杯美式咖啡,看似快餐,其实值得回味 无论男女老少,第一印象最重要。”[NRJJ]从你留给别人的第一印象中,就可以让别人看出你是什么样的人。[SZ]所以多读书可以让人感觉你知书答礼,颇有风度。 多读书,可以让你多增加一些课外知识。培根先生说过:“知识就是力量。”不错,多读书,增长了课外知识,可以让你感到浑身充满了一股力量。这种力量可以激励着你不断地前进,不断地成长。从书中,你往往可以发现自己身上的不足之处,使你不断地改正错误,摆正自己前进的方向。所以,书也是我们的良师益友。 多读书,可以让你变聪明,变得有智慧去战胜对手。书让你变得更聪明,你就可以勇敢地面对困难。让你用自己的方法来解决这个问题。这样,你又向你自己的人生道路上迈出了一步。 多读书,也能使你的心情便得快乐。读书也是一种休闲,一种娱乐的方式。读书可以调节身体的血管流动,使你身心健康。[QY]所以在书的海洋里遨游也是一种无限快乐的事情。用读书来为自己放松心情也是一种十分明智的。 读书能陶冶人的情操,给人知识和智慧。所以,我们应该多读书,为我们以后的人生道路打下好的、扎实的基础!读书养性,读书可以陶冶自己的性情,使自己温文尔雅,具有书卷气;读书破万卷,下笔如有神,多读书可以提高写作能力,写文章就才思敏捷;旧书不厌百回读,熟读深思子自知,读书可以提高理解能力,只要熟读深思,你就可以知道其中的道理了;读书可以使自己的知识得到积累,君子学以聚之。总之,爱好读书是好事。让我们都来读书吧。 其实读书有很多好处,就等有心人去慢慢发现. 最大的好处是可以让你有属于自己的本领靠自己生存。 最后在好评一下京东客服服务态度好,送货相当快,包装仔细!这个也值得赞美下 希望京东这样保持下去,越做越好

评分书挺好的,纸质也不错,印刷也很好!

评分还是可以的,都是图片,可以临摹,研究参考。

评分两册花卉在手 ,甚饱眼福。

评分很好 就是书有一点破损

评分画室必备,超级棒,值得拥有!!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有