具体描述

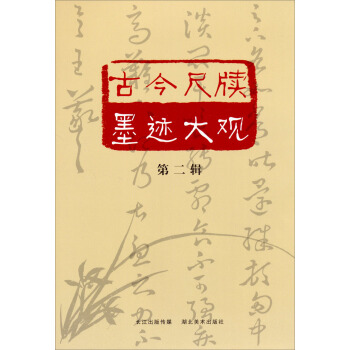

内容简介

尺牍者为一时挥翰之文,虽未有经史子集之重大,然雁羽笔阵亦可为备览酬酢、增广艺兴。民国时期有好事者,广采博收历代翰札之佳作者,汇成此洋洋大观。上至汉代张芝、崔子玉,下迄清代吴大潋、张之洞,凡二百三十六位名家,其中多为书法可观者,故可由此窥觅书学习尚、时代风标,如叶梦得习米、吴宽学苏,皆能神似逼肖,然亦有等差。窃以为名人未必尽能善书,读者观者,自审自判,不当为名所拘束。又尺尾二一行跋语,亦足见观读者之精审,因其载记生籍字号、职历著述,有辅于文史稽核之功,不可忽视其价值。更有阐发书理者,如陈希曾跋文徵明札云:【文待诏行书早年学松雪,后学山谷,逐有刚狠之习,可谓直陈其弊。】一语中的,确为灼见。还有讨论画口叩者,如西泠四家之奚冈;或有考证鼎彝文字,收罗古印、碑刻、拓本者,如吴大潋;还有论经术、易道者,如高攀龙等等,皆为今世学者所称羡。

余每临纸感怀,尤见名贤奸臣当年状况,或心生敬意,或戒训恶名。今湖北美术出版社同仁嘱托审禀,聊缀数语为记。

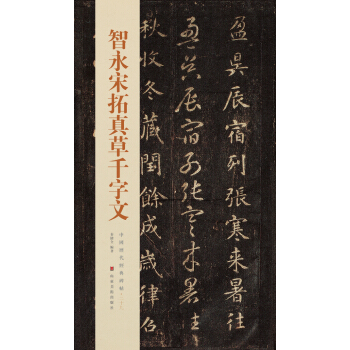

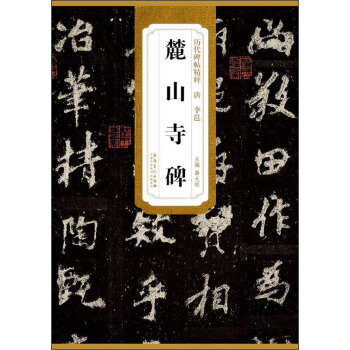

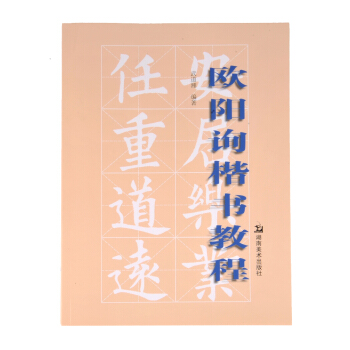

内页插图

目录

第七册明

文徵明

唐寅

王守仁

顧璘

陳道復

王寵

陸治

第八册

明

文彭

文嘉

包孝

王穀祥

彭年

唐順之

錢穀

陸中行

黃姬水

陸鍵

吳太冲

錢朝彥

胡缵宗

俞允文

陸師道

第九册

明

周天球

張鳳翼

張燕翼

屠隆

馮夢禎

顧憲成

趟南星

鄒元標

董其昌

黃汝亨

姚永濟

錢士升

焦希程

高攀龍

嚴繩孫

曹禾

朱彝尊

韓莢

陳奕禧

查慎行

查嗣栗

蔣衡

高鳳翰

錢陳羣

瑛寶

前言/序言

用户评价

这本书最让我感到惊喜的是它所呈现的“人情味”。在那些看似规整的字里行间,我读到了书写者在特定情境下的情绪波动——有急促,有迟疑,有坦荡,也有隐忍。比如,某封信札中,某几个字的笔画明显比其他地方要重和急躁,作者巧妙地将其与当时收信人遭遇的困境联系起来,构建了一个完整的故事场景。这种将艺术品还原为人类情感载体的做法,极大地拉近了我们与古人的距离。它不再是高高在上的典范作品,而更像是老友间的一封私信。这种解读方式非常富有洞察力,也极大地拓展了我对书法“可读性”的理解。这本书的伟大之处在于,它不仅展示了“怎么写得好”,更展示了“为什么这样写”。

评分这本书我拿到手的时候,就被它厚重的质感和精美的装帧吸引住了。里面的内容主要探讨的是古代的书法艺术,特别是信札和手稿的演变过程。作者对不同历史时期的书风特点分析得非常透彻,从魏晋的风骨到唐宋的法度,再到明清的雅致,每一种风格的形成都有其独特的时代背景和文化脉络。书中收录了大量珍贵的墨迹摹本,每一幅都仿佛能让人穿越时空,感受到古人书写时的心境和情感。尤其是那些名家尺牍,字里行间流露出的那种从容与雅趣,对于我们现在快节奏的生活来说,简直是一种心灵的洗涤。我尤其喜欢其中关于“意态”的论述,作者认为书法不仅仅是技巧的展示,更是人格和学养的体现,这一点深得我心。这本书的学术价值和艺术鉴赏价值都很高,对于研究中国古代文书和书法史的学者来说,无疑是一份宝贵的资料。

评分这本书的装帧设计和印刷质量简直无可挑剔,达到了博物馆级别的标准。每一页的纸张触感都很好,墨色的还原度极高,即便是最细微的笔触变化和墨色的浓淡干湿,都能清晰地展现出来。在欣赏古代墨迹时,物质载体的质量至关重要,因为那些微妙的“肌理”往往蕴含着书写者的功力。这本书在这方面做到了极致,让人在翻阅时有一种虔诚的敬畏感。我特别留意了那些用料考究的信笺,书中对纸张的种类和装裱方式也有所涉及,这为我们理解古代文书的整体审美提供了一个完整的视角。整体来看,这不只是一本内容翔实的学术著作,更是一件值得珍藏的艺术品。对于追求极致阅读体验的书法艺术爱好者来说,它的物理呈现本身就是一种享受。

评分坦率地说,这本书的专业性远超我的预期,它更像是一部微观的艺术史专著,而非面向大众的普及读物。书中对于笔法、结体、章法等技术层面的分析极为细致入微,动辄引用大量专业术语,初次接触的读者可能会感到有些吃力。比如,关于“飞白”的处理技巧,作者用了好几页篇幅来辨析不同流派的差异,这要求读者本身对书法理论有一定的基础。不过,正是这种深度,使得它在学术圈内具有很高的参考价值。对于那些已经有一定书法功底,希望提升鉴赏水平的爱好者而言,这本书无疑是本“秘笈”。我花了好几周时间才勉强跟上作者的思路,特别是对一些晦涩难懂的古代书论的引用,需要反复揣摩。它的价值在于其无可替代的详实与严谨。

评分这本书的视角非常独特,它没有过多地停留在对名家名作的刻板介绍上,而是深入挖掘了这些墨迹背后所承载的社会生活和人际交往的细节。阅读过程中,我仿佛置身于一个由笔墨构建的古代社交网络中,看到了士人之间的唱和、亲友间的问候、师生间的教诲等等。作者对每一件墨迹的背景考证非常严谨,从书写者的生平到收信人的身份,再到信件产生的时间和地点,都做了详尽的说明。这种“活的”历史叙述方式,让枯燥的文物鉴赏变得生动有趣。其中有一篇关于某个地方官员往来信函的分析,揭示了当时地方行政的运作模式,实在是太有意思了。它告诉我们,即便是日常的书信往来,也能折射出那个时代的治理理念和民间风气。对于想了解古代社会文化风貌的普通读者来说,这本书提供了一个非常接地气且深刻的切入点。

评分电脑无法联网,所有的人都在等待着。柜台里的工作人员,换句话说,我从牙缝里挤出米粮供养的公仆们一脸的不耐,没有人解释要等到什么时候,也许是一个小时,也许是一个上午,也许是一整天。当然,也没有应对这种状况的相应措施。一边是焦急无奈的等待和抱怨,一边是冰冷的对峙与沉默。

评分为什么那个大桌就不能也东西摆放,好给等待的人多一些些空间?

评分文与战国的古文。

评分收到,质量还可以,活动时买的。

评分在如此拥挤的外在空间及心理空间里,跌跌撞撞地过着每一天。我们甚至忘了去想,传统中国人的懂礼仪,知退让,究竟在什么时候,被扔进了何等蒙昧不清的角落里。

评分在考释古文字的时候,有《说文》的正篆或重文可资对照,那么释读起来就确凿可信。

评分的字形,以后认识到应该从文字可以分解为偏旁的角度去进行字形的分析比较。这种偏

评分那里的孩子们,一遍遍地摹写颜楷,他们“不但学写字,也间接认同了颜体字传达的大气、宽阔、厚重和包容”,因为“颜字像平原上骑马,有一种开阔的壮观。学习颜体,似乎也在学习做人的大度与宽容”。

评分京东垃圾服务,垃圾存在,明显错在京东,居然10个客户众口一词,服了,还说客户的问题,京东必死。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有