具体描述

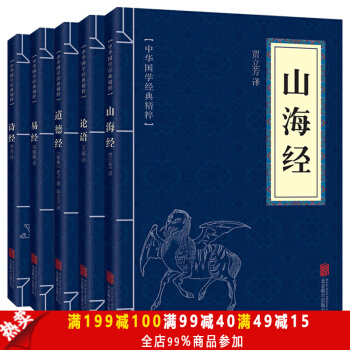

●上篇 宇宙天地自然之部

● 一整体与部分

● 二抽象与具体

● 三时间与空间

● 四常与变

● 五自然与人文

● 六变与化

● 七道与器

● 八物世界与心世界

● 九道与理

● 一〇中庸与易简

● 一一质世界与能世界

● 一二人生之阴阳面

● 一三灵魂与德性

● 一四大生命与小生命

● 一五天地与万物人生

●中篇 政治社会人文之部

● 一六国家与政府

● 一七中国历史上的政治制度

●部分目录

内容简介

本书是作者在八十六岁时患眼疾以致“目盲不能视人、罔论读写”的情况下,自己口述,夫人笔记,然后口诵耳听一字一句修改订定。终迄时已九十二岁高龄,故题曰“晚学盲言”。全书共三部分,分别为“宇宙天地自然之部”、“政治社会人文之部”、“德性行为修养之部”。九十篇专题虽篇各一义,却相贯相承。每篇都是两个命题的对举,如整体与部分、抽象与具体、常与变、道与器、权与能、礼与法、雅与俗等等,均博而返约,致广大而尽精微,可谓是作者晚年对*国文化核心要义与中西文化异同的一次总结性的盖棺论定。 钱穆 著作 钱穆(1895-1990),字宾四,江苏无锡人。九岁入私塾,1912年辍学后自学,并任教于家乡的中小学。1930年经顾颉刚推荐,聘为燕京大学国文讲师,后历任北京大学、清华大学、西南联大、齐鲁大学、武汉大学、华西大学、四川大学、江南大学等学校教授。1949年去香港,创办新亚书院。1967年定居台湾地区。著有学术著作六十余种。

用户评价

从《晚学盲言》(套装上下册,第二版)的扉页到最后的致谢,我都被作者的“真诚”所打动。这不仅仅是一部学术著作,更像是一次心灵的交流。作者在上册部分,对于某个领域内的“发展脉络”的梳理,充满了“洞察力”。他能够看到那些隐藏在历史洪流之下的“暗流”,并分析这些暗流是如何最终汇聚成我们今天所看到的“江海”。我特别喜欢他对于“偶然性”与“必然性”的辩证讨论,他指出,很多时候,我们所看到的“必然”,其实是无数个“偶然”因素相互作用的结果。这种视角,让我对历史和现实有了更加丰富和立体的理解。他对于“非线性发展”的论述,更是让我认识到,我们不能简单地用“因果链条”来解释一切。下册则是在理论的基础上,进一步拓展了其“个体关怀”。作者并没有将目光仅仅局限于宏观的社会结构,而是深入到个体的心理和行为层面。他关于“内在动机”的分析,让我对“幸福”的定义有了更深刻的理解。我发现,真正的幸福,并非来自于外部的物质满足,而是来自于内心的平和与充实。这套书,不仅仅是一次智识的盛宴,更是一次关于“人性”的深度探索。它让我开始思考,如何在复杂的世界中,找到属于自己的那份宁静与意义。

评分《晚学盲言》(套装上下册,第二版)是一套让我“惊为天人”的著作,它在“厚重”和“通俗”之间找到了一个绝佳的平衡点。作者的语言,极其精炼,却又不失“颗粒感”,让你能够清晰地把握每一个概念的核心。上册部分,他对于某个学科的“溯源”工作,做得尤为出色。他不仅仅是在追溯历史,更是在还原思想的“发生场”。他会告诉你,某个理论是如何在怎样的社会背景、文化氛围下产生的,以及它又是如何与当时的时代精神相互作用的。这种“情境化”的叙述,让那些抽象的理论,变得鲜活起来。我尤其被作者对“范式转移”的分析所吸引,他清晰地展示了,一个学科是如何从旧有的框架中挣脱出来,并建立起全新的认知体系的。这个过程,并非一蹴而就,而是充满了各种“拉锯”和“博弈”。他对于这些“博弈”的精彩呈现,让我对知识的演进过程,有了更加深刻的理解。下册则是在理论的基础上,进一步拓展了其“应用场景”。作者并没有局限于某个单一的领域,而是展现了这些理论在更广泛的社会现象中的普适性。我印象最深的是他对“信息不对称”的分析,他提出的“信号传递”和“筛选机制”的理论,让我对许多日常的经济和社交行为,有了全新的解释。这套书,不仅拓展了我的知识边界,更重要的是,它教会了我如何用一种更加批判性的眼光,去审视这个世界,并从中发现那些隐藏的规律。

评分我必须承认,《晚学盲言》(套装上下册,第二版)是一套极具挑战性的读物,但正是这种挑战,让我沉醉其中,并获得了前所未有的满足感。作者的思维,如同“精密仪器”,能够对复杂的现象进行极其细致的解构。上册部分,他对于某个领域的“理论构建”过程,堪称精妙绝伦。他不会轻易地给出结论,而是通过一系列的“思想实验”和“逻辑推演”,一步步地引导读者走向他所设定的结论。这种“引导式”的叙述,让我感觉自己并非是被动地接受信息,而是主动地参与到知识的创造过程中。我特别欣赏他对“边界条件”的强调,他清楚地知道,任何理论都有其适用的范围,而认识到这些边界,恰恰是运用好理论的关键。他对于“例外情况”的细致分析,更是让我看到了其严谨的治学态度。下册则是在理论的基础上,进一步拓展了其“社会影响”的探讨。作者开始审视这些理论是如何塑造我们的社会结构、文化观念,甚至个体的心理预期。他关于“路径依赖”的论述,让我对许多历史事件和个人选择,有了更加深刻的理解。我发现,原来我们很多时候,并非是在“自由选择”,而是被过去的决定所“锁定”。这套书,不仅仅是一次知识的阅读,更像是一次“认知升级”的过程,它让我开始审视那些我从未察觉到的“约束”,并思考如何才能超越它们。

评分在浩瀚的书海中,《晚学盲言》(套装上下册,第二版)如同一座灯塔,为我在某个特定的知识领域指明了方向。我必须说,作者的学术功底深厚,而更难得的是,他拥有将复杂概念转化为清晰论述的非凡能力。上册部分,作者极其细致地勾勒出了某个学科的发展轨迹,他对于历史文献的运用,可以说达到了炉火纯青的地步。他不是简单地堆砌史料,而是能够从纷繁的史实中提炼出关键性的节点,并分析这些节点是如何影响了后续的理论演变。我尤其赞赏他对于某些“关键人物”思想的解读,他能够深入其思想的肌理,并指出其核心贡献和潜在局限。这种“知人论世”的叙事方式,让整个知识体系的构建过程,显得生动而富有层次。我花费了大量时间去理解他在上册中对某个重要概念的定义和区分,作者的阐释逻辑严密,层层递进,即使是我之前对这个概念有些模糊的读者,也能在他的引导下,逐渐建立起清晰的认知。下册则在此基础上,将理论的研究引向了更广阔的视野。作者开始探讨这些理论在现实世界中的实际应用,以及它们可能面临的挑战和未来的发展趋势。我被他对“系统性风险”的分析所吸引,他提出的观察和应对策略,都显得十分具有前瞻性和实践指导意义。他并没有提供“银弹”,而是强调了“适应性”和“韧性”的重要性,并指出了如何在不确定性中寻找机会。这套书,给我带来的不仅仅是知识的拓展,更是一种思考的深度和广度。它让我开始从更宏观的角度去审视那些曾经困扰我的问题。

评分我必须坦诚地说,第一次翻开《晚学盲言》(套装上下册,第二版)的时候,我并没有抱太高的期待。市面上这类“套书”往往伴随着“厚重”、“晦涩”等标签,让人望而却步。然而,这套书却以一种近乎“平易近人”的方式,悄悄地俘获了我。作者的叙述风格,可以说是一种“润物细无声”的引导。他不会突然抛出一个惊世骇俗的观点,让你无所适从,而是从一些你可能习以为常的现象切入,然后一步步地引申,挖掘出那些隐藏在表象之下的深刻联系。这种循序渐进的讲解方式,让我在阅读过程中始终保持一种“我能跟上”的自信,即便面对一些相对复杂的概念,也能通过作者的类比和解释,逐渐豁然开朗。上册的部分,更像是为读者打下坚实的基础,从历史源头梳理,到关键理论的辨析,再到不同学派之间的争鸣,作者都呈现得井井有条。他对待不同观点的态度,也显得格外公正和客观,即使是他自己似乎更倾向的理论,也会充分展示其局限性和可能存在的反驳意见。这种“求真”的精神,是任何一个严肃的学术研究者都应当具备的,也是这套书最吸引我的地方之一。而下册,则将这份严谨的研究,进一步升华。它不仅仅是对前文理论的简单延伸,更像是一种“落地”。作者开始探讨这些理论如何在实际社会运作中发挥作用,或者说,它们可能如何被误用、被曲解,以及我们应该如何避免这些陷阱。他提出的很多解决方案,并非是那种“一劳永逸”的万能药,而是更强调一种“动态平衡”和“审慎评估”。我尤其喜欢作者在下册中提出的关于“认知盲点”的论述,这让我对自己长久以来的一些固有认知产生了怀疑,并开始反思自己是如何形成这些认知的。总而言之,这套书给我带来的,不仅仅是知识的增量,更是一种思维方式的重塑。

评分《晚学盲言》(套装上下册,第二版)是我最近阅读过的一套让我“欲罢不能”的书。作者的写作风格,可以说是一种“娓娓道来,掷地有声”。他并没有刻意地去使用华丽的辞藻,而是用朴实而精准的语言,将复杂的思想娓娓道来。上册部分,他对某个学科的“概念梳理”做得非常到位。他会从最基础的概念出发,然后逐步建立起更加复杂的理论框架。我尤其欣赏他对“同义反复”和“逻辑谬误”的辨析,这些看似微小的语言细节,却往往是导致理解偏差的根源。作者能够敏锐地捕捉到这些细节,并对其进行深入的剖析,这充分展现了他深厚的功底。我常常在阅读时,被作者对某个概念的“多维度”解读所折服,他能够从历史、哲学、社会学等多个角度来审视同一个概念,从而使其内涵得到极大的丰富。下册则是在理论的基础上,进一步拓展了其“实践意义”。作者并没有止步于对理论的阐述,而是积极地探讨这些理论如何在现实世界中发挥作用,以及如何应对它们可能带来的挑战。他关于“信息茧房”的论述,让我对自己在日常生活中接触信息的方式,产生了深刻的反思。我发现,原来我所认为的“客观事实”,很可能只是被“过滤”后的版本。这套书,给了我一种更加“清醒”的视角来观察世界,让我能够更好地辨别信息,并做出更明智的判断。

评分《晚学盲言》(套装上下册,第二版)的出版,对于我来说,无异于一次精神上的“醍醐灌顶”。我一直认为,真正有价值的学问,不应该是束之高阁的象牙塔理论,而应该是能够触及并启发我们日常生活的智慧。这套书恰恰做到了这一点。作者在构建其论述体系时,展现出了一种罕见的“全局观”。他不会局限于某个狭窄的领域,而是能够将看似风马牛不相及的现象,巧妙地联系起来,从而揭示出其背后隐藏的共同规律。上册的叙述,给我最深刻的印象是其“宏大叙事”与“微观洞察”的完美结合。一方面,作者能够驾驭复杂的历史进程和庞大的理论框架,将一个领域的发展演变梳理得条理清晰;另一方面,他又能够抓住那些最细微的细节,通过对具体案例的深入剖析,来支撑其宏观论点。这种“大处着眼,小处着手”的写作手法,使得整部作品既有思想的高度,又不失内容的深度。我常常在阅读时,被作者对某个细节的敏锐捕捉所震撼,仿佛他能够看到别人看不到的“经纬”。而下册则在理论的基础上,进一步拓展了其应用的可能性。作者并没有给出简单的“标准答案”,而是鼓励读者进行独立思考,去探索理论在不同情境下的适用性,以及可能存在的例外情况。他关于“反脆弱性”的论述,尤其让我印象深刻,这是一种超越了“韧性”和“适应性”的更高级的生存智慧。我从中学习到,面对不确定性,我们不应该仅仅是“承受”或者“适应”,而应该将其转化为一种“机遇”。这套书,无疑为我提供了一种全新的视角来审视这个世界,让我更加清晰地认识到,很多我们所面临的挑战,并非是孤立的,而是相互关联的。

评分拿到《晚学盲言》(套装上下册,第二版),我就知道这会是一次漫长但充满收获的阅读旅程。作者的文字,充满了一种“智性的光辉”,但又不失“人性的温度”。上册部分,他对于某个领域内诸多争议性问题的梳理,堪称教科书级别的典范。他不会偏袒任何一方,而是客观地呈现各家学说的论点、论据,以及它们之间的相互批评。这种“公正”的态度,让我对他充满了敬意。我特别喜欢他对“共识”与“分歧”的辩证分析,他指出,很多时候,真正的进步并非来自于一味地追求共识,而是来自于对分歧的深入理解和探讨。他通过对大量案例的细致解读,揭示了这些理论是如何在不同的历史语境下,被赋予不同的解读和应用,以及这些解读和应用又如何反过来塑造了社会的发展。我时常在阅读时,被作者对某个细微之处的观察所打动,他能够从别人容易忽略的细节中,挖掘出深刻的意义。下册则将这份对理论的深刻理解,进一步延展到了对实践的思考。作者并没有给出简单的“操作指南”,而是强调了“情境”的重要性,以及在不同情境下,应该如何灵活地运用这些理论。他关于“适应性领导力”的论述,让我对“领导”的定义有了全新的认识。我发现,真正的领导者,并非是拥有绝对权威的人,而是那些能够激发他人潜力,并在不确定性中引领团队前行的人。这套书,让我开始重新审视自己,以及我在各种情境下的行为模式,并从中学习如何做得更好。

评分这套《晚学盲言》(套装上下册,第二版)绝对是近些年我读到的最令人深思的学术著作之一,而且更难得的是,它并没有落入“故弄玄虚”的窠臼,而是用一种极为恳切,甚至可以说是“赤诚”的态度,将作者多年来在某个特定领域——恕我暂不细说具体是什么领域,以免过于指向性——的探索与沉淀娓娓道来。我尤其欣赏的是,作者在构建其思想体系时,那种步步为营,层层递进的逻辑。初读上册,可能只觉得是在梳理某个学科的历史脉络,或是对一些经典理论进行细致的辨析,但随着篇章的推进,你会逐渐感觉到一种宏大的框架正在悄然搭建。作者并非简单地罗列事实或观点,而是巧妙地将它们编织成一张网,每一根线索都指向更深层的议题。尤其是他对某些被普遍接受的“常识”的解构,更是让我拍案叫绝。他不会生硬地否定,而是通过引入新的视角、新的证据,或者对现有证据进行更精妙的解读,让你不得不重新审视那些曾经以为牢不可破的认知。这种挑战权威,却又保持严谨的态度,是极其难得的。我花了相当长的时间去消化上册的内容,时常在阅读过程中停下来,反复咀嚼作者的某个论断,然后追溯到他引用的那些一手资料。下册则在此基础上,更进一步,将理论付诸实践,或者说,展示了这些理论在现实世界中的潜在应用,又或者是对未来发展趋势的预判。这里的“实践”并非指操作手册式的具体指导,而是一种思想层面的指引,它让你看到,原来那些抽象的理论,真的可以触及我们生活的方方面面,并且能够为我们理解当下,乃至规划未来,提供一种全新的可能性。我强烈推荐给所有对深度思考和知识体系构建有追求的读者,它不仅仅是一本书,更像是一位智者,在与你进行一场跨越时空的对话。

评分购买《晚学盲言》(套装上下册,第二版)的初衷,其实是抱着一种“试试看”的心态,因为我之前读过几本类似的“大部头”,体验都不算太好,常常是读了开头,却不知结尾。但这本书,真的让我惊喜不已。作者的叙述方式,可以说是“亦师亦友”。他并非那种高高在上、居高临下的学者,而是像一位耐心引导的朋友,一点点地将你带入他所构建的知识世界。上册的开篇,或许会让你觉得有些“熟悉”,因为作者从了一些我们耳熟能详的现象或者理论说起,但随着阅读的深入,你会发现,他正在悄悄地挖掘更深层的逻辑和联系。我特别喜欢作者在梳理历史脉络时,那种“去伪存真”的态度。他不会人云亦云,而是会审慎地辨析每一个理论的来源、发展及其可能存在的偏颇之处。这种严谨的治学精神,让我对作者产生了极大的信任感。我尤其关注他对于某些“被神化”的理论的“去魅”过程,他通过引入新的证据和更合理的解释,让那些曾经显得高不可攀的理论,变得更加真实和可理解。下册则将这份严谨的研究,进一步延展到了对现实世界的洞察。作者并没有止步于理论的阐述,而是积极地探讨这些理论如何影响着我们的社会结构、文化观念,甚至个人的决策。他关于“认知偏差”的分析,让我对自己在日常生活中做出的许多判断,产生了新的审视。我发现,原来很多时候,我们以为是“理性”的思考,可能早已被某些不自觉的心理模式所左右。这套书,就像是一面镜子,照出了我身上那些我从未意识到的“盲点”。它不仅仅是提供知识,更重要的是,它在教会我如何去“看”。

评分包装精美,速度很快,唯一的不足是必须评论十个字。

评分钱穆先生最值得读的一部作品没有之一

评分r好书?,再拥有一套

评分买给家里的老人看的,都说很不错。

评分京东买的书便宜又不错哦

评分好书

评分很好。

评分钱穆老先生的书,值得拜读。

评分很早就像买的书,有感触,很开森。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有