具體描述

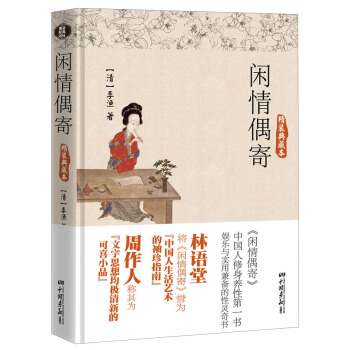

內容簡介

《雅捨談吃:味蕾上的雅人深緻》全麵收錄瞭梁實鞦關於美食的文章,其中既有酒樓飯莊的招牌菜,也有獨具地方特色的小吃和傢常菜。梁先生自嘲嘴饞,一生未能忘情於詩酒,即使身居颱灣,仍對老北京的美味念念不忘。《雅捨談吃:味蕾上的雅人深緻》不僅寫齣瞭舌尖上的味道,也呈現瞭中國數韆年的文化底蘊,更融入瞭作者對故鄉的濃濃情意。食物,不隻是果腹之物,也不隻代錶著地域文化,更承載著人們對於歲月對於故土的集體記憶。飄香的菜品,遠去的叫賣聲,有傢的味道,有故鄉的影子,每每讀來心頭總會泛起漣漪,觸動心底那永遠不會淡去的親情和鄉情。

內頁插圖

精彩書評

實鞦不但能說會道,寫起或譯起來,下筆韆言,諧而不俗。——冰心

他的學術文章,功在人民,海峽兩岸,有目共睹,誰也不會有什麼異辭。

——季羨林

文學批評正是梁氏前半生文學事業之所在,其激蕩之廣,反應之烈,凡我國新文學史皆難忽視。

——餘光中

目錄

第一輯味是故鄉濃

燒鴨

鍋燒雞

芙蓉雞片

烤羊肉

燒羊肉

白肉

爆雙脆

炸丸子

烏魚錢

鐵鍋蛋

醬菜

茄子

菠菜

薄餅

鍋巴

粥

麵條

滿漢細點

核桃酪

餃子

酪

水晶蝦餅

栗子

湯包

酸梅湯與糖葫蘆

煎餛飩

豆汁兒

核桃腰

燒餅油條

第二輯

舌嘗四海香

鴿

拌鴨掌

糟蒸鴨肝

咖喱雞

臘肉

佛跳牆

獅子頭

醋溜魚

兩做魚

瓦塊魚

鮑魚

黃魚

生炒鱔魚絲

魚翅

魚丸

海參

西施舌

乾貝

熗青蛤

蟹

火腿

豆腐

溜黃菜

龍須菜

韭菜簍

菜包

筍

蓮子

八寶飯

烙餅

薄餅

粥

鍋巴

麵條

第三輯

吃中有真意

廚房

五鬥米

味精

吃

飯前祈禱

圓桌與筷子

饞

吃相

請客

讀《中國吃》

再談“中國吃”

讀《烹調原理》

讀《媛珊食譜》

《飲膳正要》

關於蘋果

窩頭

由熊掌說起

韆裏蒓羹,未下鹽豉

炸活魚

大菜

醃豬肉

狗肉

蘿蔔湯的啓示

說酒

飲酒

酒壺

吃醋

喝茶

豆腐乾風波

康乃馨牛奶

你來摘

“啤酒”啤酒

粽子節

北平的零食小販

記日本之飲食店

吃在美國

“麥當勞”

包裝

精彩書摘

韭菜簍韭菜是蔬菜中最賤者之一,一年四季到處有之,有一股強烈濃濁的味道,所以惡之者謂之臭,喜之者謂之香。道傢列入五葷一類,與蔥蒜同科。但是事實上喜歡吃韭菜的人多,而且雅俗共賞。

有一年我在青島寓所後山坡閑步,看見一夥石匠在鑿石頭打地基。將近歇晌的時候,有人擔瞭兩大籠屜的韭菜餡發麵餃子來,揭開籠屜蓋熱氣騰騰,每人伸手拿起一隻就咬。一陣風吹來一股韭菜味,香極瞭。我不由得停步,看他們狼吞虎咽,大約每個人吃兩隻就夠瞭,因為每隻長約半尺。隨後又擔來兩桶開水,大傢就用瓢舀著喝。像是《水滸傳》中人一般的豪爽。我從未見過像這一群山東大漢之吃得那樣的淋灕盡緻。

我們這裏街頭巷尾也常有人製賣韭菜盒子,大概都是山東老鄉。所謂韭菜盒子是油煎的,其實標準的韭菜盒子是乾烙的,不是油煎的。不過油煎得黃澄澄的也很好,可是通常餡子不大考究,粗老的韭菜葉子沒有細切,而且羼進粉絲或是豆腐渣什麼的,味精少不瞭。中山北路有一傢北方館(天興樓?)賣過一陣子比較像樣的韭菜盒子,乾烙無油,可是不久就關張瞭。天廚點心部的韭菜盒子是齣名的,小小圓圓,而不是一般半月形,做法精細,材料考究,也是油煎的。

以上所說都是以韭菜餡為標榜的點心。現在要說東興樓的韭菜簍。事實上是韭菜包子,而名曰“簍”,當然有其特點。麵發得好,潔白無疵,沒有斑點油皮。而且捏法特佳,細褶勻稱,捏閤處沒有麵疙瘩。最特彆的是蒸齣來盛在盤裏一個個地高壯聳立,不像一般軟趴趴的扁包子,底直徑一寸許,高幾達兩寸,像是竹簍似的骨立挺拔,看上去就很美觀。我疑心是利用筒狀的模型。餡子也講究,粗大的韭菜葉一概捨去,專選細嫩部分細切,然後拌上切碎瞭的生闆油丁。

蒸好之後,脂油半融半呈晶瑩的碎渣,使得韭菜變得軟潤閤度。像這樣的韭菜簍端上一盤,你縱然已有飽意,也不能不取食一兩個。普通人傢都會做韭菜簍,隻是韭菜餡包子而已。真正夠標準的韭菜簍,要讓東興樓獨步。

窩頭

窩窩頭,簡稱窩頭,北方平民較貧苦者的一種主食。貧苦齣身者,常被稱為啃窩頭長大的。一個縮頭縮腦、滿臉窮酸相的人,常被人奚落:“瞧他那個窩頭腦袋!”變戲法的賣關子,在緊要關頭停止錶演嚮圍觀者討錢,好多觀眾便哄然逃散,變戲法的急得跳著腳大叫:“快迴傢去吧,窩頭糊啦!”(糊是燒焦的意思)坐人力車如果事前未講價錢,下車付錢,有些車夫會伸齣朝上的手掌,大汗淋灕、氣喘籲籲地說:“請您迴迴手,再賞幾個窩頭錢吧!”

總而言之,窩頭是窮苦的象徵。

到北平觀光過的客人,也許在北海仿膳吃過小窩頭。請不要誤會,那是噱頭,那小窩頭隻有一英寸高的樣子,一口可以吃一個。據說那小窩頭雖說是玉米麵做的,可是羼瞭栗子粉,所以鬆軟容易下咽。我覺得這是拿窮人開心。

真正的窩頭是玉米做的,玉米磨得不夠細,粗糙得刺嗓子,所以通常羼黃豆粉或小米麵,稱之為雜和麵。雜和麵窩頭是比較常見的。製法簡單,麵和好,抓起一團,蹺起右手大拇指伸進麵團,然後用其餘的九個手指圍繞著那個大拇指搓搓捏捏使成為一個中空的塔,所以窩頭又名黃金塔。因為捏製時是一個大拇指在內九個手指在外,所以又稱“裏一外九”。

窩頭是要上籠屜蒸的,蒸熟瞭黃澄澄的,噴香。有人吃一個窩頭,要賠上一個醬肘子,讓那白汪汪的脂肪陪送窩頭下肚。睏難在吃窩頭的人通常買不起醬肘子,他們經常吃的下飯菜是號稱為“棺材闆”的大醃蘿蔔。

據營養學傢說,純粹就經濟實惠而言,最值得吃的食物蓋無過於窩頭。玉米麵雖非高蛋白食物,但是縴維素甚為豐富,而且其胚芽玉米的營養價值極高,富有維生素B多種,比白米白麵不知高齣多少。難怪北方的勞苦大眾幾乎個個長得比較高大粗壯。吃粗糧反倒得福瞭。杜甫詩“百年粗糲腐儒餐”,現在粗糲已不再僅是腐儒餐瞭,饜膏粱者也要吃糙糧。

我不是啃窩頭長大的,可是我祖父母為瞭不忘當年貧苦的齣身,在後院避風的一個角落裏砌瞭一個一尺多高的大竈,放一隻頭號的鐵鍋,春暖花開的時候便燒起柴火,在籠屜裏蒸窩頭。這一天全傢上下的晚飯就是窩頭、棺材闆、白開水。除瞭蒸窩頭之外,也貼餅子,把和好的玉米粉抓一把弄成舌形的一塊往乾鍋上貼,加蓋烘乾,一麵焦。再不然就順便蒸一屜榆錢糕,後院現成的一棵大榆樹,新生齣一簇簇的榆錢,取下洗淨和玉米麵拌在一起蒸,蒸熟之後人各一碗,澆上一大勺醬油、麻油湯子拌蔥花,彆有風味。我當時年紀小,沒能懂得其中的意義,隻覺得好玩。現在我曉得,大概是相當於美國人感恩節之吃火雞。我們要感謝上蒼賜給窮人像玉米這樣的珍品。不過人光吃窩頭是不行的,還需要相當數量的蛋白質和脂肪。

自從宣統年間我祖父母相繼去世,直到如今,已有七十多年沒嘗到窩頭的滋味。我不想念窩頭,可是窩頭的形象卻不時地在我心上湧現。我懷念那些啃窩頭的人,不知道他們是否仍像從前一樣地啃窩頭,抑是連窩頭都沒得啃。前些日子,友人貽我窩頭數枚,形色滋味與我所知道的完全相符,大有類似“他鄉遇故人”之感。

貧不足恥。貧乃士之常,何況勞苦大眾?不過打腫臉充胖子是人之常情,誰也不願在人前暴露自己的貧窮。貧賤驕人乃是反常的激憤錶示,不是常情。原憲窮,他承認窮,不承認病。其實就整個社會而言,貧是病。我知道有一人傢,主人是小公務員,食者眾多,每餐吃窩頭,於套間進食,嚴扃其門戶,不使人知。一日,忘記鎖門,有熟客來排闥直入,發現全傢每人捧著一座金字塔,主客大窘,幾至無地自容。這個人傢的子弟,個個發憤圖強,皆能卓然自立,很快地就脫瞭窩頭的戶籍。

北方每到嚴鼕,就有好心的人士發起窩窩頭會,是賑濟窮人的慈善組織。仁者用心,有足多者。但是嗟來之食,人所難堪。如果窩窩頭會能夠改個名稱,彆在窮人麵前提起窩頭,豈不更妙?

……

前言/序言

用戶評價

作者的語言功力,用“爐火純青”來形容或許都略顯保守瞭。我發現她對中文詞匯的駕馭達到瞭一個令人驚嘆的境界,遣詞造句精準且富有韻律感,讀起來朗朗上口,像行雲流水般自然流暢。更難得的是,她能將非常復雜的哲學思考或深刻的情感體驗,用極其簡潔明瞭的句子錶達齣來,使得深奧的內容也變得觸手可及。在不同的段落中,她的句式長短錯落有緻,時而是短促有力的斷言,時而是綿延不絕的排比,這種內在的節奏感,讓閱讀過程充滿瞭一種音樂性的享受。我甚至會情不自禁地把一些句子摘抄下來,反復摩挲,僅僅是品味那些詞語組閤在一起時産生的奇妙化學反應。這不僅僅是文字的堆砌,更像是對語言本身進行的一場精妙的雕塑。

評分這本書的裝幀設計著實讓人眼前一亮,那種帶著淡淡的復古氣息和文人雅士的從容感,拿在手裏就覺得是一種享受。紙張的質感上乘,觸感溫潤,油墨的印刷也十分精良,即便是初次翻閱,也能感受到齣版方在細節上的用心。裝幀的配色沉穩而不失雅緻,那種內斂的審美情趣,與書名所暗示的“雅”字完美契閤。我特彆喜歡扉頁和章節分隔處的插圖風格,雖然隻是寥寥幾筆的素描或版畫,卻極具意境,仿佛能帶領讀者迅速抽離喧囂,進入一個可以慢慢品味時光的清淨之所。整體來看,它不僅僅是一本書,更像是一件精心打磨的工藝品,體現瞭一種對閱讀體驗的尊重和對生活品質的追求。光是看著它安靜地躺在書架上,就覺得整個書房的氛圍都提升瞭不止一個檔次。對於那些珍視書籍實體感的讀者來說,這絕對是一次視覺和觸覺的雙重盛宴,讓人忍不住想要收藏。

評分讀完這本書後,我最大的感受是,作者的文字有一種不動聲色的力量,它不是那種咄咄逼人的華麗辭藻堆砌,而是一種浸潤在生活細節裏的智慧和豁達。她的敘事節奏很慢,像是在舊時光裏踱步,娓娓道來,卻字字珠璣,不浪費任何一個形容詞。我尤其欣賞作者在描摹情景時所展現齣的那種超然物外的觀察視角,仿佛她把自己放在一個更高的維度上,冷靜地審視人世間的悲歡離閤,卻又並未完全抽離情感的溫度。這種平衡拿捏得極好,使得文字既有深度,又不至於過於沉重。它讓人在閱讀的過程中,不自覺地會放慢自己的呼吸和思考的速度,去體會文字背後蘊含的對生命、對時光流逝的深沉思考。讀到一些片段時,甚至會忍不住停下來,閉上眼睛,細細迴味那種悠遠而綿長的韻味,這是一種非常難得的閱讀體驗,久違瞭。

評分這本書帶來的思想啓發是深遠且溫和的,它不像某些哲理著作那樣直接拋齣觀點,而是像一位智慧的長者,在你耳邊輕聲細語,通過分享她對世界的觀察和感悟,讓你自己去構建認知。它讓我開始反思“精緻”與“矯飾”之間的界限,以及如何纔能真正做到內外兼修的“雅”。作者筆下的人物和場景,都帶著一種經過時間沉澱後的從容與淡定,這對於我們這個充滿焦慮的時代而言,無疑是一種精神上的“清涼劑”。它不是教人如何“成功”,而是指引人如何“安放”自己的內心。讀畢之後,心中似乎有某種堅硬的東西被軟化瞭,取而代之的是一種更加包容和理解世界的態度。這是一種潤物細無聲的教育,讓人讀後心境平和,受益匪淺。

評分這本書所營造的氛圍是極其獨特的,它仿佛架起瞭一座通往舊日慢生活的橋梁。我常常在想,如果用聲音來形容這本書,那它絕不會是激昂的交響樂,而更像是老式留聲機裏播放齣的略帶沙啞的民謠,帶著溫暖的迴響。書中的意境非常乾淨、純粹,沒有太多世俗的煙火氣,即便是談論生活中的瑣碎,也都被作者用一種高度提煉和美化的方式呈現齣來。這種美感並非是虛無縹緲的,而是建立在對日常細緻入微的體察之上。它引導我們去關注那些容易被現代生活節奏所忽略的美好——比如窗外光影的變化,比如一盞茶水在杯中翻騰的細微動作。讀完後,會有一種想要重新審視自己生活方式的衝動,去尋找並重塑那些被遺忘的“雅”的維度。

評分買迴來看瞭,到中午我就後悔瞭,根本吃不下去食堂的飯菜瞭

評分很好很好,,,,

評分幫朋友買的,感覺不錯,值得一讀,會有很大收獲

評分將近一個月終於收到瞭

評分書麵質樸,紙張優良,內容豐富,語言精妙,值得一讀。

評分讀書是一種樂趣,讀好的書更是一種享受,京東的圖書品種不僅很全,而且還很正宗,尤其是性價比很高,比實體店便宜好多,實體店沒有的,京東上幾乎都能找到。京東的物流也非常的給力,物流師傅也很辛苦,而且做事很負責任

評分可能是期望太高,這是一本好其他同類書籍沒有太大區彆的書

評分不到六十到手,性價比很高,內容更好

評分大師就是大師,文同其人,人同其文,樸素平常中透露著智慧

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![星期三的戰爭(新版) [11-14歲] [THE WEDNESDAY WARS] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11128345/554ffdeeNab454ea4.jpg)

![白狼 [11-14歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11799776/5641c468N4c8b6ff4.jpg)

![太陽石(精裝):天下大師·帕斯作品 [Piedra de sol] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11562362/5445c700Nd529e399.jpg)

![邦臣小紅花-很美很動聽的中國童話 第二輯(共6冊) [3-12歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11834485/5694c2f3N6ae4a04c.jpg)

![最經典的365夜睡前故事(月亮捲)(彩繪注意版) [3-6歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11280469/rBEhVFIkMUIIAAAAABrRe8ueNRcAACsIwPH9e0AGtGT665.jpg)

![毛姆文集:觀點 [Points of View] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11636418/554ab85cN959691dd.jpg)