具体描述

编辑推荐

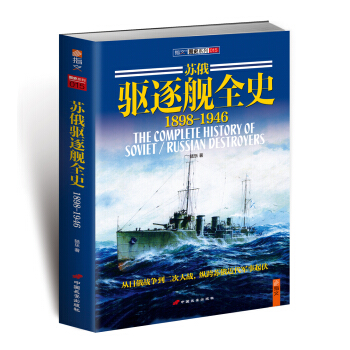

由海军史专家章骞及军事史专家胡其道倾情作序,联袂力荐;数十万字,上千张绘制线图与珍贵舰船照片,展示百年苏俄驱逐舰发展图景;

厘清苏俄各型驱逐舰历史背景、设计过程、舰名沿革、武器配置等,舰船爱好者不可错过的经典;

资料详实,考证深入,极具收藏价值的苏俄驱逐舰专著

内容简介

作为世界海军史上独树一帜的一道风景,俄国驱逐舰以及继承其多数特点的苏联驱逐舰,对于我国海军以及其他第三世界国家的驱逐舰发展均产生了极大的影响。不同于之前国内“掐头去尾”形式的单型介绍或断代简史,本书自19世纪末期俄国决定顺应海军发展潮流而新兴驱逐舰建造工作起笔,内容翔实地介绍了苏俄海军历史中的每一型驱逐舰,使读者可以清晰地了解这个昔日海上强国的驱逐舰发展全貌。

作者简介

陆乐,男,上海人,一九八六年出生。二〇〇八年自大学毕业后在上海一大型国有企业担任管理计划工作。出于对军事和历史等题材的兴趣爱好,已完成多部相关图书,包括指文图书出品的《战争总动员》等。

内页插图

目录

第一章 日俄战争:铩羽折戟 1898 ~ 1905

·“猎鹰”级驱逐舰

·“鲸鱼”级驱逐舰

·“鳟鱼”级驱逐舰

·“鲶鱼”级驱逐舰

·“虎鱼”级驱逐舰

·“羡慕”级驱逐舰

·“威严”级驱逐舰

第二章 革命前夕:风雨飘摇 1906 ~ 1917

·“积极”级驱逐舰

·“坚定”级驱逐舰

·“布拉科夫中尉”级驱逐舰

·“机械师兹维列夫”级驱逐舰

·“骠骑”级驱逐舰

·“芬兰人”级驱逐舰

·“乌克兰”级驱逐舰

·“猎手”级驱逐舰

·“谢斯塔科夫中尉”级驱逐舰

第三章 百废待兴:重组舰队 1918 ~ 1932

·“诺维克”级驱逐舰

·“无理”级驱逐舰

·“幸福级”驱逐舰

·“俄耳甫斯”级驱逐舰

·“伊林中尉”级驱逐舰

·“加夫里尔”级驱逐舰

·“伊贾斯拉夫”级驱逐舰

·“蛇岛”级驱逐舰

·“戈格兰岛”级驱逐舰

第四章 卫国战争:大敌当前 1933 ~ 1946

·“列宁格勒”级驱逐领舰

·“明斯克”级驱逐领舰

·“愤怒”级驱逐舰

·“前哨”级驱逐舰

·“熟练”级驱逐舰

·“塔什干”级驱逐领舰

·“基辅”级驱逐领舰

·“炽热”级护航驱逐舰

· 苏联获得的轴心国驱逐舰

参考书目

后记

精彩书摘

“塔什干”级(Ташкент)驱逐领舰

在建造“列宁格勒”级和“明斯克”级驱逐领舰的过程中,苏联技术人员深深地体会到了自身技术水平和建造能力的欠缺与不足。于是苏联人开始向国外派出技术考察团以谋求在海外订造驱逐舰的可能性。早在1932 年当时还任海军第四技术管理局主管的希弗科夫在对意大利亚德里亚联合(Cantieri Riunitidell'Adriatico)、安萨尔多和奥德罗- 德尔尼- 奥兰多船厂等三家船厂的实地考察中就已流露出展开合作的意向;但在与法国方面的初步接触之后苏联人似乎更倾向于后者的造船计划,于是重工业人民委员会与海军管理局在1934 年与地中海锻建造船厂接触商讨合作事宜。法国人表示愿意按照“空想”级(Fantasque)驱逐舰为原型为苏联建造同型驱逐舰,不过后续的谈判工作很快就因价格分歧过大而陷入僵局。最后苏方决定放弃并转而求助于意大利人的帮助。

意大利人表现出了比法国人更为主动的建造意向,但亚德里亚联合造船厂和安萨尔多船厂的造价却再度让苏联方面觉得无法接受,最终只有奥兰多船厂表示愿意让步和协商为苏方完成造船计划。1935年9 月奥兰多公司派出首席工程师路易吉?奥兰多(Luigi Orlando)前往列宁格勒与船舶建造局签署合同,同意为苏联建造一型意方称之为“ 高速侦察舰”(Esploratore)的新型战舰;协议中苏联方面同意最终的武器配装工作由本方自行完成但意方有义务为日后苏联船厂按照该舰生产同型舰只提供一切数据、图纸和技术帮助。双方完成协议签订后该造船计划最终被编为20И 工程,И 代表俄文Импортный,意为“进口型”(有资料认为是Итальянский,意为“意大利产”),该舰也被正式命名为“塔什干”号。与其他苏联大型军舰均沿用国内大型城市名所不同的是,“塔什干”号的得名初衷并非源于乌兹别克斯坦加盟共和国的首府,而是为了纪念1918 年9 月5 日在解放伏尔加河中游地区所进行的战斗中被白军击沉的伏尔加河区舰队同名炮船才加以冠名。

9 月11 日劳动与国防委员会批准了建造“塔什干”号的决议,奥兰多公司随即开始了舰船的设计工作。由于先前第1 中央船舶制造设计局在编制的战术技术需求书中为该舰的技术指标框定了一个近乎苛刻的要求,这让意大利人在前期设计工作中遇上了不小的难度。根据苏联人的要求,该舰必须在6 小时的试航中不得低于平均42.5 节航速,在20 节航速下保证5000海里的续航能力,正常排水量保证不低于3216 吨,轮机功率不低于100000 马力, 载油量不低于1200 吨等等。苏方十分重视设计进展工作,为此特派船舶工业管理局的卡萨齐耶(А. С. Кассациер)和海军军械局的博姆泽(М. П.Бомзе)两位专家前往意大利负责监督设计工作。1936 年2 月初奥兰多船厂最终完成的该舰的全部设计工作并交由苏联专家审核;经过一些细节上的改进后双方最终签字画押允许建造工作正式开始。

1937 年1 月11 日“塔什干”号在位于利沃诺的奥兰多船厂开始建造。苏联人曾计划按照意方提供的图纸为波罗的海舰队再建造两艘同型驱逐舰,甚至为首舰取名“巴库”号,但因图纸二次绘制产生相互矛盾,海军国防副人民委员加列尔(Л. М. Галлер)就此质疑后续生产的舰只能否达到原先的技术指标;加之墨索里尼政府对苏联对于西班牙内战的对立态度深感不满,故此奥兰多船厂在苏联设立办事处的请求也被意大利外务部门屡次驳回。于是充分沿袭了意式舰船设计理念的“塔什干”号也就成了该级工程的唯一一艘:舰体扁长并依旧沿用苏联人较亲睐的短艏楼设计,艏艉部略呈流线弧型设计,整个舰身安设232 根肋骨,共划分出15个隔舱,艏舰桥被独树一帜地设计成了弧抛面外形;为体现该舰适应恶劣天气下的作战能力,意大利人特地设计了封闭式的舰桥上层驾驶室和部分走廊,以让舰员免忍受日晒风吹之苦,但这种设计也造成了作战观察视角受阻的弊端。当然意大利人根深蒂固的地中海作战舰船思路和其自身不算先进的焊铆技术也让舰体结构强度不足的问题始终

存在。在动力选择方面,由于主要竞争死敌安萨尔多船厂已将意大利国内的主要舰用汽轮机垄断,奥兰多公司决定用英国人的“帕森斯”系列汽轮机配搭“亚罗”型锅炉作为主动力。为提高作战情况下的生存能力,该舰采取分舱交替布置锅炉舱与机舱的布局形式。该舰的辅助作战配备则统一配置伽利略公司的射击指挥仪,包括安装在艏舰桥上配合使用的双光学测距指挥台和安置在艉部的另外一座三米测距仪。只是意大利人似乎忘记应加强测距仪的防摇措施,以至于在日后战事密集的黑海战场上该舰官兵时常抱怨测量精度存有明显的偏差。按照协议规定苏方将自行完成武器安装工作,于是奥兰多公司只是按照方案预设了武器布设点,但对于苏联强调安装的三门双联130 毫米火炮炮位,船厂方面均增加钢强化结构并相应采用二次复焊工艺加固。

……

前言/序言

苏俄海军驱逐舰的发展历程其实可以先从一个侧面略窥端倪,那就是新中国成立之后的人民海军队伍:从解放之初苏联人转让给我国的“四大金刚”,到冷战时期借鉴苏联56 型火炮鱼雷驱逐舰所自主设计的051 型驱逐舰,再到上世纪90 年代重金引进的956 型导弹驱逐舰……,我国海军的驱逐舰在长达半个多世纪的发展过程中,无处不烙下了苏俄舰艇设计的印迹。

由此想来十余年前,我曾在《舰船知识》杂志上陆续发表了数篇介绍苏联海军驱逐舰的专题连载,篇幅虽然不大,但却有限地拓展了一批国内舰船爱好者的视野,因此在当时也引发一大批读者的兴趣。但使人心生遗憾的是,苏俄海军曲折晦涩的发展过程让国内在此之后便鲜有更为深入的系统介绍与相关著作;究其原因,其实也不难理解:相比西方舰船颇为丰富的英、日文资料,难以消化利用的俄文资料和数量有限的英文介绍无形中就成了横亘在许多作者前面的一座大山。

但让我深感欣慰的是,陆乐先生的这套《苏俄驱逐舰全史》却首次向我们展示了整个苏俄海军驱逐舰的发展全貌。此书不再将起始点放在卫国战争或是冷战初期,而是沿着世界驱逐舰诞生而始的时间轴,将这段历史足足前溯了半个世纪:从日俄战争前的敷衍了事,到1907 年为建造“诺维克”号而制定的新型驱逐舰技术要素,再到苏联第二个五年计划中所推出驱逐领舰……,我们会惊讶地发现,早在我们更为熟知的7 型驱逐舰之前,俄国人的驱逐舰发展工作从一开始就已经充满了创新探索和失败教训,而这些不为我们所熟知的发展历史其实对于后来的设计工作都起到了潜移默化的作用。

此书的另一大亮点就在于其清晰的的线图与历史照片。作者在写作之初就为每型驱逐舰配上线图或是立体图,让读者对于每型战舰的构造和布局都有一个直观、细致的了解;而对于改进翻新、舷号变更甚是频繁的苏俄舰船来说,书中呈现的详细背景介绍与完整数据无疑也是极其宝贵的资料。由于有限的参考资料,我在当年写作之中曾出现过一些纰误,比如我曾将41 型驱逐舰“不惧”号(Неустрашимый/ Neustrashimyy)误译为“坚持”号,时至今日仍颇感惭愧;而此书借鉴的原始参考资料颇多,不仅全部保留了第一手的精华部分,而且对于资料中出现的一些矛盾细节也进行了详细的考证。故此应陆乐先生邀我捉刀作序之际,也特借其新书代我斧正舛讹,而这何尝又不是对我之前拙作的更正和沿承呢?

胡其道

2014年5月14日,于上海

在19 世纪后半叶,大英帝国海军统治着波涛。当时英国海军奉行的是所谓“两强标准”,作为英国海军建设规划。也就是说,英国海军的实力必须要强于世界第二位以及第三位的法、俄海军之总和。而随着鱼雷兵器的出现,使得小型舰艇获得了击毁大舰的可能,于是,在法国出现了所谓的“少壮学派”,力图采用大量的雷击舰艇以攻击英国的装甲舰优势。在这种思潮的推动下,法国放弃了发展主力舰艇的路线,将海军发展重点放在了鱼雷舰艇上,在这个路线下,其鱼雷艇不但数量上剧增,而且其规模也日趋大型化。于是英国为了打破这一战术,在1894 年研制了更为大型的被称为“鱼雷艇歼击舰”(torpedo boat destroyer)的新型舰艇。以后这个称呼也被简化为destroyer,当时日本人将其翻译为“駆逐艦”,于是这也成了我们对于这个舰种的习惯称呼。

俄国海军也对英国的这种新型舰艇开始购买乃至仿制,拉开了俄国驱逐舰发展的历史。在日俄战争中,俄国海军的主力舰艇损失惨重,而重建俄国海军的过程中,最值得一提的便是驱逐舰的建造。1913 年完工的“诺维克”号驱逐舰是世界上最早采用全燃油汽轮机的大型驱逐舰,在试航中航速达到了罕见的36.92 节,而受风航行之际更是突破了37 节大关,这个成绩在当时已是首屈一指。“诺维克”号对当时世界驱逐舰的发展起到了推波助澜的作用。而在第一次世界大战之际,这艘驱逐舰也功勋彪炳,成了俄国波罗的海舰队中的一颗璀璨的明星。

但是这些经历,对于国内的读者却是那样地陌生,但是这种陌生现在已被陆乐先生所打破。他曾于2012 年奉志成文化出版所约连作三册,将俄国历史上第一艘真正意义上的驱逐舰至目前为止的苏俄驱逐舰百年历史做了一个甚为翔实的介绍,可以说是填补了国内海军史出版物的一项空白。这套图书一经出版便深受好评,故此指文图书决定将其修订再版;而在再版过程中,作者又对原作进一步锦上添花:此次这套新版《苏俄驱逐舰全史》不仅校对了书中出现的一些问题,更是在之前精华内容的基础上进一步深入,对于每型的建造背景都详细加以说明,用整页的大线图和详细的改进历程加以叙述,补充介绍了一些我们不大熟知的改进型号,使我们读者对整个苏俄驱逐舰的来龙去脉和发展轮廓有了一个极为明晰的印象。

给本人印象更深的,便是由于苏联时代对于驱逐舰的各种详细资料未能完全公开,我们反而对于北约对其的表述方式更为熟悉,但这种称呼并不是一一对应那样简单,而是处于一种彼此掺杂、犬牙交错令人头疼不已的境地,更加麻烦的是,苏联对于某一装备系统的各个部分都有不同的番号体系。而陆先生则花了大量精力对于这些称呼都详细加以考证,他所下的工夫也让我钦佩不已。

本书对于百年以来俄国驱逐舰发展的历程做了非常详尽却有条理的介绍,对于其中的各型舰艇介绍也图文并茂,令人一目了然。而且非常难能可贵的是,作者对于原文中的译文都详加考察,本书尽力做到对于相应的文种进行标注。这次承蒙陆乐先生厚爱,让我为这部难得的著作二度写序,本人也感到由衷的荣幸。籍作序之际,请让我表达对于编著者以及策划者的敬意,并预祝本书圆满成功,也期待指文图书能够给人们提供更加出色的作品。

章骞

2014年5月8日,于双塔楼

用户评价

这本书的史料考据工作达到了令人称奇的程度,尤其是在处理那些模糊不清、记录残缺的内战时期舰艇命运时。我花了大量时间比对了书中引用的档案和公开资料,发现许多早期苏俄海军舰艇的最终归宿,甚至是具体服役时间线,在以往的西方资料中都存在争议。然而,本书的作者似乎深入到了莫斯科和圣彼得堡的深层档案馆进行挖掘,提供了许多确凿的佐证,使得整个驱逐舰谱系变得清晰可辨。阅读过程中,我仿佛跟随作者的脚步,穿梭于那个硝烟弥漫、技术人员紧缺的年代。特别值得称赞的是,书中对那些被历史稍微忽略的“实验性”或“短命”舰型的独立章节,这些舰艇虽然数量不多,但其设计理念往往预示着未来驱逐舰的发展方向,作者对其技术缺陷和潜在优势的评估,显得既客观又充满洞见。这绝非一般爱好者能完成的浅尝辄止的研究,这绝对是一部严谨的学术力作。

评分此书在细节处理上的严谨性,对于我这种对舰船结构图谱有特殊偏好的读者来说,简直是福音。书中关于舰体结构、动力系统布局的描述,虽然避免了直接展示可能涉及敏感信息的图纸,但文字的描绘却异常精准。书中关于“列宁格勒”级和“激进”级驱逐舰在火炮布局和防空火力配置上的迭代,以及对这些设计在实战中遇到的结构性弱点的剖析,显示出作者对船舶工程学的深刻理解。更妙的是,作者并没有止步于苏俄自身的视角,而是巧妙地将这些设计与同时期的西方强国,如德国的Z级或英国的“部落”级进行了对比分析。这种跨国界的横向比较,使得苏俄驱逐舰在世界海军发展史中的位置,得到了更精准的定位,让读者能清晰地看到其技术路线的独特性和局限性。

评分读完这本书,我最大的感受是,它成功地将“苏俄”这个带有强烈意识形态色彩的标签,巧妙地转化为了一个具体的、可分析的“海军工程实践场”。作者对于1930年代中期至卫国战争爆发前夕,海军高层在“三舰队”战略调整中,对驱逐舰定位的摇摆与最终决断的分析,尤为精彩。这种分析没有简单地归咎于政治压力,而是深入探讨了技术指标与战略需求之间的内在矛盾。当二战爆发后,书中对那些在保卫列宁格勒和塞瓦斯托波尔的战斗中,扮演了“移动炮台”角色的老旧驱逐舰的描述,更是令人动容。它们或许在吨位和航速上已落后于时代,但在特定任务中的坚守与牺牲,被作者用一种近乎史诗般的笔调加以铭记。这是一部真正理解了驱逐舰在特定历史背景下所承载的复杂使命的著作。

评分这部关于“苏俄驱逐舰全史(1898-1946)”的著作,着实让我这位长期关注海军史的爱好者感到耳目一新。它不仅仅是一部冰冷的舰艇名录,更是一幅波澜壮阔的时代画卷的缩影。作者在梳理这段跨越了沙俄末期、十月革命、内战以及二战烽火的百年历程时,展现了极为深厚的历史洞察力。我印象最深的是他对早期舰艇设计的演变过程的细腻描摹。比如,如何从模仿西欧的“先行者”舰型,逐步摸索出适应波罗的海和黑海复杂水文条件的本土化设计理念,以及在资源极度匮乏的战乱年代,工程技术人员如何“化腐朽为神奇”,维持着老旧舰艇的战斗力。书中对不同历史时期海军战略思想的变迁也有独到的分析,比如在布尔什维克掌权初期,如何在新生的苏维埃政权指导下,重新定位驱逐舰在近海防御和远洋威慑中的角色定位。这种宏观与微观相结合的叙事手法,让读者在了解具体舰艇参数的同时,也能深刻体会到技术发展背后的政治与经济驱动力。

评分坦率地说,最初我以为这会是一本枯燥的“技术手册”,充斥着吨位、火力和防护的冰冷数字。但这本书的叙事节奏和文学处理方式却远远超出了我的预期。作者非常懂得如何将技术细节融入到历史场景中,使得每一次舰艇的下水、改装甚至最终的命运,都与当时重大的历史事件紧密相连。例如,在描写1920年代末期,苏俄海军如何通过引进和消化国外技术,开始建造第一批真正意义上的“现代”驱逐舰时,作者的笔触充满了对那个时代工程师们那种“摸着石头过河”的复杂心绪的捕捉。这种带有情感温度的笔触,极大地增强了阅读的沉浸感。它不再是简单的“1928年A型驱逐舰服役”,而是描述了在物资匮乏的条件下,工人们如何在极端困难中完成高精度制造的过程,这种人文关怀让冰冷的军舰拥有了鲜活的生命力。

评分不错

评分东西不错,质量可以,下次继续惠顾。

评分但让我深感欣慰的是,陆乐先生的这套《苏俄驱逐舰全史》却首次向我们展示了整个苏俄海军驱逐舰的发展全貌。此书不再将起始点放在卫国战争或是冷战初期,而是沿着世界驱逐舰诞生而始的时间轴,将这段历史足足前溯了半个世纪:从日俄战争前的敷衍了事,到1907 年为建造“诺维克”号而制定的新型驱逐舰技术要素,再到苏联第二个五年计划中所推出驱逐领舰……,我们会惊讶地发现,早在我们更为熟知的7 型驱逐舰之前,俄国人的驱逐舰发展工作从一开始就已经充满了创新探索和失败教训,而这些不为我们所熟知的发展历史其实对于后来的设计工作都起到了潜移默化的作用。

评分书还不错,值得收藏。

评分本级舰原计划建造15艘,实际开始建造13艘,取消2艘,现役8艘,1艘封存,4艘退役。末舰650恰巴年科夫海军上将号(俄语:Адмирал Чабаненко ,英语:Admiral Chabanenko)将舰首2×4联装UPK-5换装为P-270反舰导弹(北约代号:SS-N-22“日炙”)。称之为1155.1型反潜舰(俄语:Большие противолодочные корабли проекта 1155.1,北约称为无畏Ⅱ级驱逐舰,英语:Udaloy II class Destroyers)。1155型反潜舰是前苏联海军为了建立真正的远洋全球

评分不错

评分价格太优惠了,买了好多本。

评分◆随书限量附赠军事爱好纪念礼包:送 VIP1天、银币10W、车位X1、自动灭火器X20、小修理箱X20、小急救包X20、手动灭火器X20、伪装网x1。2014年8月1日之后注册的用户可以使用,有效期至2015年7月31日。

评分主要是用来了解里面的内容的,可以当资料书来看。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有