具体描述

内容简介

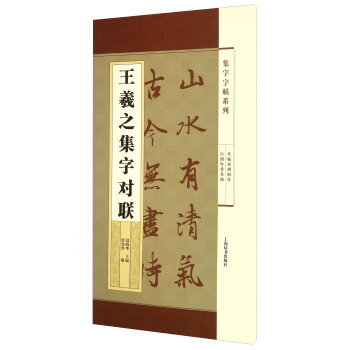

本套丛书"集字字帖系列",书体包括简帛书、隶书、楷书、行书、草书,从历代碑帖中选取代表性书家,汇成楹联、诗词作品集,适合已有临帖基础,尚缺创作经验的读者使用。本书尊重原帖原字,通过电脑图像处理技术,将字在大小重轻倾侧等方面做到上下贯通、左右呼应,为读者创作时提供参考蓝本。王羲之(303-361,一作321-379),字逸少。原籍琅琊人(今属山东临沂)。官至右军将军,会稽内史,人称"王右军"。其善隶、草、楷、行各体,精研体势,广采众长,备精诸体,冶于一炉,摆脱了汉魏笔风,被誉为"书圣",影响深远。本帖主要从其代表作《兰亭序》中选字,笔势委婉含蓄,遒美健秀。点划提按顿挫,精到多变,结构欹正开合,章法疏密有致,自然天成。

本书通过集王羲之字汇集中展现其书法艺术,收楹联40余副,按字数多少、书写难易排列,便于临习。

前言/序言

用户评价

从实用性的角度来看,这套字帖的“可操作性”非常高。很多字帖,尤其是针对名家作品的选集,常常因为原帖的字迹过于潦草或者笔画过于繁复,导致初学者望而却步,或者根本无法准确临摹。然而,这本《集字字帖系列》在字体的选取上,显然兼顾了学习者的接受度。它选取了那些既能体现出大家风范,又相对清晰、结构分明的篇章进行集成。这意味着,即使是像我这样,在特定笔画上偶尔会感到力不从心的学习者,也能相对轻松地“入笔”,不至于因为挫败感太强而中途放弃。它提供了一个稳固的基石,让学习者可以先建立起正确的肌肉记忆和结构概念,然后再逐步去挑战那些更加奔放、更加写意的作品。这种循序渐进的设计理念,体现了编者对教育规律的深刻理解。

评分作为一位有着多年学习历史的书友,我对不同时期书家的风格演变一直很感兴趣。这本字帖在字体的选择上,似乎有一种非常微妙的“递进感”。虽然它聚焦于某一位大家的作品,但细心观察,会发现即便是同一位书家在不同年龄段或者不同心境下留下的墨迹,其用笔的力度和结构的气势也会有所不同。这本书巧妙地捕捉到了这种细微的差异,并将其编排在一起,形成了一种无声的教学对话。这就像是听一位大师讲述他不同人生阶段的心路历程,你可以在其中清晰地分辨出早期的工整严谨,到中期的挥洒自如,再到晚期的返璞归真。这种层次感,让学习过程充满了探索的乐趣,不会让人感到枯燥乏味,而是时刻保持着对下一页的好奇心。

评分购买这套字帖的初衷,其实是希望能在日常的书信往来,或者偶尔需要写一些正式的场合文书时,能提升一下自己的“门面功夫”。我发现它的版式设计非常适合这种应用场景。每一组对联的排布,都兼顾了美观性和可读性,不是那种被框死的、毫无变化的结构。这种自由而又严谨的布局,让我开始思考,如何通过调整字距和行间距,来更好地适配不同的书写载体,比如长条形的请柬或者矩形的贺卡。它提供了一种典雅、端庄又不失灵动的范本,让我不再满足于写出“像”某个大家,而是开始尝试去理解他们笔下那种“气韵生动”的内在逻辑。这种从模仿到理解的转变,才是学习书法最难能可贵的一步,而这本书恰好提供了一个绝佳的跳板。

评分我尝试着用这本字帖进行了一段时间的日常练习,最大的感受是它在“选择”上的独到眼光。很多字帖为了追求篇幅和数量,会收录一些笔画略显俗套或者结构不够精到的“凑数”之作,但这本的选材明显经过了精心的甄选和考量。它所集成的每一组字,都像是一颗颗精挑细选的珍珠,单独看可能并不惊艳,但组合在一起,便形成了一种整体的韵律感和气势。尤其是那些转折和提按之处的处理,透着一股老到的笔法精髓,不是那种教科书式的僵硬示范,而是充满了鲜活的生命力和韵味。我感觉自己不仅仅是在模仿字形,更是在学习如何“运笔”和“布局”,这对于从初级向中高级过渡的学习者来说,是极其宝贵的体验。它没有冗余的导读文字,将所有篇幅留给了“作品”本身,体现了一种“少即是多”的哲学。

评分这套《集字字帖系列》的整体设计感和装帧质量确实让人眼前一亮。封面选用的纸张摸起来非常有质感,不是那种市面上常见的覆膜光滑纸,而是带着点微微的粗粝感,配合着经典的字体排版,一下子就提升了格调。翻开内页,纸张的厚度和白度也恰到好处,墨水不会轻易洇开,即便是使用毛笔蘸墨量稍大的时候,也能保持字迹的清晰轮廓,这对练习者来说非常重要。我特别欣赏的是,它在细节处理上做得十分到位,比如装订部分,完全可以平铺在书桌上,这对于我们练字时需要反复比对和临摹的习惯来说,极大地提供了便利,避免了书本合拢带来的干扰。而且,从整体系列来看,这种对书籍制作的精良态度,也反映出编者对于传统文化的尊重和对学习者的体贴。拿到手里,就不像是一本普通的教材,更像是一件值得珍藏的艺术品,这种仪式感对于激励我拿起笔来认真练习,起到了潜移默化的积极作用。

评分对联不错,还要多练习才行

评分对联不错,还要多练习才行

评分好,很好,非常好

评分好,很好,非常好

评分一般了,凑合的用用吧!

评分,,,,,,,,,,

评分练习临摹的好东西

评分练习临摹的好东西

评分对联不错,还要多练习才行

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有