具体描述

内容简介

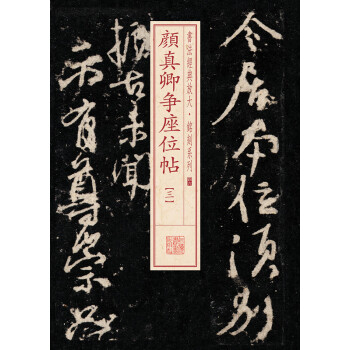

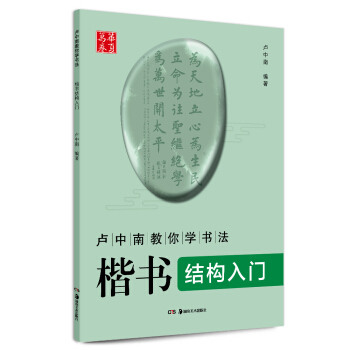

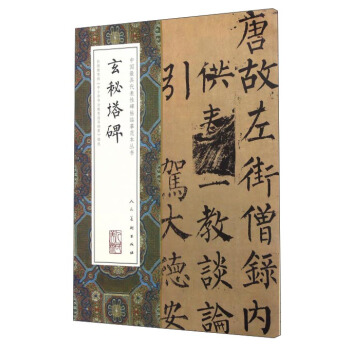

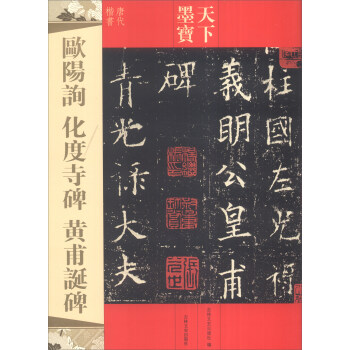

《中国书法与绘画一本通》为艺术史类通俗读物。中国书法和绘画具有上千年的悠久历史,是中国古代文化的重要组成部分。本书以中国书法和绘画的历史为主干,详尽叙述各个时期中国书法及绘画的成就和特点,精心挑选搜罗历代书法、绘画名家名作,选图精当准确,图片精美丰富,版式新颖独到,文字精炼详实、生动,完整、真实地再现了中华数千年的书法和绘画史,力求使读者多角度领略中国书法和绘画的民族风格和美学价值。内页插图

目录

中国书法

□夏商周时期

中国书法的起源

闻名中外的甲骨文

发现与研究

特征及风格

结构和布局

高古的商周金文

金文的发现与研究

商代青铜器金文

发达的西周金文

春秋战国金文的时代风格

石鼓文与战国盟书

周原石鼓文

战国盟书

□秦汉时期

隶书的黄金时代

李斯与秦朝小篆

五彩缤纷的汉代隶书

□三国两晋南北朝时期

中国书法的巅峰时期

“书圣”皇象

正书之祖钟繇

书法最早的真迹——平复帖

西晋二妙——卫瓘和索靖

千古书圣王羲之

王献之创“今体”

晋世名帖——伯远帖

自然飞动的魏晋文书

端庄大气的东晋碑刻

古拙质朴的南朝刻石

王僧虔父子书风奇崛雄壮

体现六朝气息的《瘗鹤铭》

“真书第一”郑道昭

北碑代表作——龙门二十品

嵩高灵庙碑与张猛龙碑

墓志的鼎盛时期

□隋唐五代时期

森严法度的建立

峻严和雅的隋碑

智永与《真草千字文》

严峻风格的代表欧阳询

南派之首——虞世南

广大教化主褚遂良

唐太宗李世民之“妙品”

孙过庭草书得二王法

李太白诗名掩书艺

行书大家李邕

唐代篆书名家李阳冰

“颠张”——张旭

颜真卿的雄强书风

“狂素”——怀素

柳体风骨——柳公权

杜牧诗书文俱佳

高闲草书变幻不定

五代书法代表杨凝式

□两宋时期

尚意书风的盛行

李西台书法冠绝一时

林逋笔清似梅

范仲淹中规中矩

欧阳修字体新丽

蔡襄法度严谨

王安石“疾书”

文彦博笔势清劲

苏轼书法不践古人

黄庭坚书法入古出新

米芾书法风骨豪迈

宋徽宗创瘦金体

薛绍彭仿二王体势

蔡氏行楷

赵构三易师承

丞相书家李纲

将门墨迹——韩世忠

吴说创游丝书

吴琚学米绝肖

范成大出入三家

朱熹书宗汉魏

陆游书法恣肆超逸

张即之翰墨为佛事

赵孟坚纵逸横放

□元时期

书法的复古时期

一代大家赵孟

鲜于枢书法奇态横生

邓文原工于笔札

子山行草具有风沙剑裘之豪

揭傒斯用笔如刀画玉

道人张雨诗书画元朝第一

杨维桢书风狂怪不羁

倪瓒淡雅脱俗

??

前言/序言

中国文化是中华民族精神财富的总和,是历代先民智慧的结晶,是现实中国的精神母体,是中国历史积淀的灵魂,它孕育并影响着我们民族的未来。

鲁迅先生说过:只有民族的,才是世界的。著名科学史家贝尔纳曾说:中国在许多世纪以来,一直是人类文化和科学的巨大中心之一。在日益全球化、国际化、信息化的今天,作为中国人,应义不容辞地承担起传承文化的责任,保持中华民族鲜明的文化特征,借鉴前人的智慧,提高自身人文素质。

中国书法具有三千年的悠久历史,是中国古代文化的重要组成部分,也是中国独有的艺术门类,其影响具有世界性。从古至今,书法一直具有特殊而重要的作用,唐虞世南在《笔髓论》中即说:“文字经艺之本,王政之始也。”可见书法的重要作用。书法不仅是修身养性的手段,而且是精美的艺术作品。

中国绘画渊源流长、博大精深,是中国古代文化的重要组成部分,被视为东方绘画中的奇葩。在中国五千年艺术长河中,绘画一直具有特殊的作用,唐张彦远《历代名画记》中即说:“夫画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运。”中国绘画反映了中国人的精神世界和思想内涵,体现了中国人的审美观念和修身养性的道德规范。

对于艺术爱好者来说,中国的书法和绘画艺术无疑是一座巨大的文化宝库,一幢辉煌的艺术殿堂。

本书以中国书法和绘画的历史为主干,详尽叙述各个时期中国书法和绘画的成就和特点,精心挑选搜罗历代书法、绘画的名家名作,选图精当准确,图片精美丰富,版式新颖独到,文字精炼详实、生动,完整、真实地再现了中华数千年的书法史和绘画史,力求使读者多角度领略中国书法和绘画的民族风格和美学价值。

用户评价

从整体的阅读体验来看,《中国书法与绘画一本通》给我的感觉是“大气而不失精微”。它在宏观上构建了中国艺术史的一个完整框架,让你知道每一个流派、每一种风格是如何在历史长河中相互影响、相互渗透的,从魏晋的风骨到明清的世俗化倾向,脉络清晰可见。然而,在微观处,它又对具体的技法如“飞白”、“泼墨”、“界画”等进行了深入的剖析,使得理论不再是空泛的口号,而是可以被模仿和掌握的具体技能。这种“大处着眼,小处着手”的编写风格,让我感觉这本书的受众定位非常精准——既能满足对艺术史有兴趣的爱好者,也能帮助那些渴望提高笔墨技巧的实践者。书中的语言风格在保持学术性的同时,又充满了人文关怀,读起来一点也不会感到枯燥乏味。它成功地架起了一座桥梁,连接了冰冷的技法和鲜活的生命力,让我真切地感受到中国书法和绘画不仅仅是技巧的展示,更是中国人精神世界和审美情趣的独特表达。这是一本值得反复翻阅,且每次都能从中获得新领悟的宝典。

评分这本《中国书法与绘画一本通》的封面设计得真是古朴典雅,乍一看还以为是哪个老学者的珍藏秘笈。我入手这本书主要是冲着它名字里那个“通”字去的,希望能系统地梳理一下我对中国传统艺术的认识,毕竟我之前接触的都是零散的知识点,不成体系,总感觉隔着一层纱看不真切。这本书的排版很用心,字里行间透露着对传统文化的敬意,用纸的质感也很好,拿在手里沉甸甸的,很有分量感。特别是初期的导览部分,对“书画同源”这个核心理念阐述得非常透彻,从哲学层面上解释了线条在两种艺术中的共性和差异,这对我理解中国艺术的整体精神非常有帮助。它没有急于展示那些让人眼花缭乱的名家作品,而是先打地基,让我明白每一个笔画背后蕴含的“气韵生动”是如何一步步培养起来的。比如,它详细对比了篆、隶、楷、行、草五种书体的演变脉络,不仅仅是形状的变化,更深入到了时代精神和书写者的心境变化。这种深入浅出的讲解方式,让一个初学者也能很快抓住重点,不至于在浩瀚的传统艺术海洋里迷失方向。我感觉这本书更像一位耐心的老先生,手把手地引导你入门,而不是简单地罗列知识点。

评分这本书对于初学者来说,最大的价值在于它清晰地划分了学习的路径和难点,避免了我们一开始就陷入到追求“神似”的误区。作者非常实在地告诉我们,要先练“形”,打好“骨架”,再谈“神韵”。例如,在书法学习的板块,它用大量的篇幅讲解了如何正确握笔、如何调整坐姿,这些看似基础到不行的内容,却是决定后续进步速度的关键。我按照书中的指导,调整了自己多年形成的错误握笔姿势后,立刻感觉到手臂的放松程度和运笔的稳定性有了显著提高。在绘画方面,它推荐了一套循序渐进的练习方法,从最简单的点、皴、擦开始,逐步过渡到组合结构,并且非常推荐多临摹唐宋元明清各个时期的代表作,而不是盲目追求现代流派。这种脚踏实地的教法,给了我极大的信心,让我明白艺术的精进绝非一蹴而就,而是需要时间和耐心的积累。这本书的实践指导部分,提供了很多可操作的练习任务,让人读完书就能马上动手,而不是停留在理论的层面空想。

评分我原本以为这会是一本枯燥的工具书,专门用来查阅某个朝代某个画家的生平或者某几种笔法的技术要领,但读完前几章,我发现我的预判完全错了。这本书的叙事方式非常生动,它将枯燥的技法讲解融入到了一个个引人入胜的历史故事和艺术鉴赏案例之中。比如,讲解“皴法”的时候,作者并没有直接贴出几种皴法的图例让读者死记硬背,而是通过讲述宋代画家们在不同地理环境下,如何用不同的笔触来表现山石的坚硬或松软,让读者在故事中理解“法”背后的“意”。这种方法极大地激发了我的学习兴趣,我甚至开始尝试临摹一些简单的山石结构,虽然不成样子,但至少感受到了那种用笔的力度变化。更让我惊喜的是,它对绘画中的“留白”艺术有着独到的见解,不仅仅是“不画”,而是“以无胜有”的哲学表达,这让我对中国水墨画的意境有了更深层次的领悟。这本书的结构安排非常合理,理论与实践穿插进行,读完一段理论,马上就能看到与之对应的优秀范例进行分析,逻辑性很强,读起来一点都不费劲,完全不像一本“通”字头的教材那么严肃。

评分这本书在介绍具体的书写材料和工具时,内容详实得让人赞叹,简直可以称得上是一本微型的“文房四宝”考证录。我过去总觉得笔墨纸砚无非就是那几样东西,但这本书里细致地分析了不同地域、不同历史时期所用的狼毫、羊毫、兼毫的特性,以及它们对墨色和线条表现力的影响,读来令人大开眼界。特别是对“墨”的探讨,从松烟到油烟,从徽墨到集美,每一种墨的制作工艺和其散发出的“香气”都被描述得栩栩如生,仿佛我能隔着书页闻到那种特有的墨香。这种对细节的极致追求,体现了作者深厚的学识和对传统的尊重。对于绘画部分,它对绢本和纸本的装裱、保存方法也有简要的介绍,这些是很多同类书籍会忽略的实践层面知识。说实话,很多专业画册只关注创作本身,却很少提及如何“养”这些艺术品。这本书的全面性,使得它不仅是学习书画技艺的指南,更是一本关于如何维护和珍藏中国传统艺术品的百科全书。

评分还没仔细看过呢,感觉还行吧

评分还行

评分好好享受读书时光

评分物美价廉

评分满意

评分goodgoodgoodgoodgood

评分非常好的书,遗憾的是拿到书级发现扉页撕了一个2厘米的口子,有点心疼!

评分非常好的书,遗憾的是拿到书级发现扉页撕了一个2厘米的口子,有点心疼!

评分给朋友带的,书的角磕碰很严重。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有