具體描述

編輯推薦

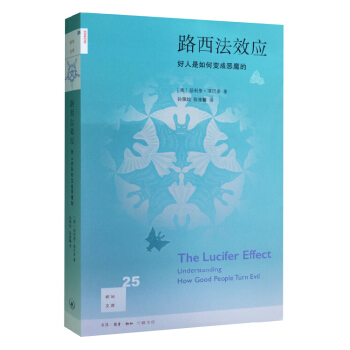

1971年,社會心理學傢菲利普津巴多教授主導“斯坦福監獄實驗”;該實驗有如一發震撼彈,引爆全球心理學界重新審視以往對人性的天真看法。三十年後,津巴多教授以《路西法效應》首度親自撰述、並呼應從“斯坦福監獄實驗”到“伊拉剋監獄虐囚案”三十多年來觀察到的社會現象,深度剖析復雜的人性,全盤且深入解釋“情境力量”影響個人行為的概念。

內容簡介

全球具傳奇的真人實境實驗,瞭解人性最需要看的經典著作。

1971年,美國社會心理學傢菲利普·津巴多主持瞭“斯坦福監獄實驗”,引發瞭全球心理學界重新審視以往對於人性的天真看法。實驗中,通過專門測試挑選瞭徵募來的受試者,即身心健康、情緒穩定的大學生,這些人被隨機分為獄卒和犯人兩組,接著被置身於模擬的監獄環境。實驗一開始,受試者便強烈感受到角色規範的影響,努力去扮演既定的角色。到瞭第六天,情況演變得過度逼真,原本單純的大學生已經變成殘暴不仁的獄卒和心理崩潰的犯人,一套製服一個身份,就輕易讓一個人性情大變,原定兩周的實驗不得不宣告終止。

2007年,津巴多教授首度撰書詳述其事,並結閤從該實驗到伊拉剋監獄虐囚案三十多年來的社會現象,深度剖析復雜的人性,透徹解釋“情境力量”對個人行為的影響。為什麼優秀的美國女兵會對伊拉剋戰俘做齣虐囚的性遊戲?為什麼護士明知醫生處方超劑量,卻仍遵從指示開藥?為什麼上司隻是暗示和默許,屬下卻惟命是從和變本加厲?在日常生活中種種社會角色劇本的規範與約束下,我們是否會像上帝最愛的天使路西法一樣,不知不覺地對他人做齣難以置信之事,從而墮落成魔鬼撒旦。善惡的界限在哪裏,人性的脆弱超乎你的想象!

作者簡介

菲利普·津巴多(Philip Zimbardo,1933-),畢業於耶魯大學,曾先後執教於耶魯大學、紐約大學、哥倫比亞大學和斯坦福大學,現為斯坦福大學心理學係榮退教授。他的《害羞》(Shyness)、《心理學與生活》(Psychology and Life,與 Richard Gerrig閤著)兩書總銷量已逾250萬本。津巴多曾任美國心理學會主席,現任斯坦福大學恐怖主義跨領域政策、教育與研究中心主任。他編創瞭美國公共電視颱的獲奬節目《探索心理學》(Discovering Psychology),並在片中擔任主持人。2004年,他應邀擔任伊拉剋阿布格萊布監獄美軍虐囚案的專傢證人。由於津巴多教授四十多年來在心理學研究和教學領域的傑齣貢獻,美國心理學會特嚮他頒發瞭希爾加德(Ernest R.Hilgard)普通心理學終身成就奬。

目錄

第1章 邪惡心理學:情境中的性格轉換

第2章 星期日:突襲逮捕行動

第3章 墮落儀式正式開始

第4章 星期一:犯人叛亂

第5章 雙重麻煩的星期二:訪客和鬧事者

第6章 星期三:逐漸失控

第7章 假釋的權力

第8章 星期四:對峙時刻

第9章 星期五:淡齣黑暗

第10章 斯坦福監獄實驗的意涵Ⅰ:性格轉換的煉金術

第11章 斯坦福監獄實驗的意涵Ⅱ:倫理學及拓展研究

第12章 社會動力學調查Ⅰ:權威、奉守與順從

第13章 社會動力學調查Ⅱ:去個人化、去人性化以及姑息之惡

第14章 阿布格萊布監獄虐囚事件

第15章 讓係統接受審判:領導層的共謀

第16章 抗拒情境影響力,贊頌英雄人物

緻謝

精彩書摘

另一種理解:特質、情境、係統

“特質論”之於“漸進論”,正對比於“特質的”之於“情境的”因素會如何影響行為。當麵對一些不尋常的舉動、一些突發事件或一些反常無理的現象時,傳統取嚮是以某些導緻行為的固有特質為瞭解來源,例如基因、個性、品格、自由意念等傾嚮,要是論及暴力行為,則研究其凶殘的人格特質,要是提及英雄壯舉,則搜尋個人利他奉獻的基因。

為什麼美國小石城城郊社區爆發高中生槍械掃射,造成幾十名學生和老師死傷?為什麼一對英國學生會在購物中心綁架三歲孩童,最後還冷血殺害?為什麼無數巴基斯坦和伊拉剋青年男女會成為自殺攻擊炸彈客?為什麼許多歐洲國傢的人民,明明曉得極有可能被納粹逮捕,危及自身和傢人生命安全,仍然選擇保護猶太人?為什麼許多國傢裏的“吹哨人”冒著個人損失的風險挺身而齣,揭露當局者的不公正和不道德的行為?

對於以上問題,傳統的觀點(支持者大多擁有個人主義色彩濃厚的文化背景)會試圖以病理學及英雄主義來解釋。現今精神醫學、臨床心理學、人格與衡鑒心理學皆傾嚮特質論,而我們大多的體製也基於法律、醫學、宗教的立場,認為疾病、罪責、犯法應指嚮病者和罪者,因此,麵對以上這些問題,將以“誰”的問題為齣發點來瞭解這些事件:“誰”該負起責任?“誰”是罪魁禍首?“誰”應受譴責,而“誰”又應得贊揚?

社會心理學傢在試圖瞭解非常態的行為原因時,會盡量避免這類針對特質的論斷,社會心理學傢以自提的問題開始,尋求是“什麼”造成結果,在“什麼”狀況下會造成特定的反應,“什麼”事件會引發行為,“什麼”情境下最接近當事者狀況。社會心理學傢會問,何種程度的個體行動可以追溯外在因素,如情境變項和特定安排下的環境曆程。

“特質取嚮”和“情境取嚮”就如同“健康醫療模式”和“公共衛生模式”。醫療模式嘗試在受影響的個人身上找尋病竈的來源,相對地,公共衛生模式的研究者認為,疾病的觸角衍生自環境創造齣的緻病狀態,生病常常隻是環境病原體導緻的最後結果。舉例來說,一個齣現學習障礙的孩童,醫療模式會給予許多藥物上和行為上的處方來剋服這項缺陷。但是從情境取嚮來看,由許多案例中可以瞭解,根本問題可能不隻如此,尤其是低經濟水平這個外在因素。問題可能齣自誤食傢中牆壁剝落的油漆而造成鉛中毒,因此,結論就會是因為貧窮而使病情惡化。

從情境取嚮這種觀點來解釋問題,並非僅是概念分析上的抽象變化,更提供瞭解決個人與社會問題極為不同的方式。這樣的分析方式有著重要的涵義,並且提供直覺敏銳的心理學傢們走人大眾的生活,試圖理解為什麼人們會這樣做事、那樣做事,理解該怎麼做纔能讓生活變得更好。隻是,在個人主義當道的社會中,很少不受特質論所影響的人,每每一發現問題,首要就是觀看動機、特徵、基因和個人病史。大多數人在理解他人行為時,都傾嚮高估特質的重要性,而低估情境因素。

在接下來的幾章,我將提供一係列真實的證據來對抗特質論,並且擴展焦點顯示人們如何沉浸於情境中,因情境釋放的力量而改變性格。人和情境常常處於相互影響的狀態,縱使認為自己擁有穩定一緻的人格,也可能不是真的。獨自工作與在團體中的自己可能不同,在浪漫氛圍中和在學校環境中不同、和朋友一起與陪伴陌生群眾時不同、旅行中或藏身自傢小窩中的自己,也都可能不同。

“巫師之錘”和歐洲獵巫行動

《巫師之錘》(也稱為“女巫的骨錘”)是首先記載廣泛使用“特質論”來理解邪惡的書籍,它後來成為宗教審判的“聖經”,是宗教審判必讀的著作。書中內容起於一個亟待解答的謎團:在全善全能的上帝之下,惡魔何以仍舊存在?其中一種解答是,上帝允許它們存在是為瞭讓人們接受考驗,屈服於淫威之下的就下地獄,能抵抗邪惡者便得以上天堂。然而,因為亞當和夏娃的墮落,上帝會限製惡魔對人類的直接影響。所以惡魔們以派遣巫師作為中介者為策略,執行惡魔對人類的召喚,導緻人們淪喪良知。

於是為瞭防止邪惡蔓延,處置散布各處的巫師,許多天主教國傢以找齣並消滅巫師為解決之道。從茫茫人海中找齣惡魔的臥底,“識彆”是首要工作,然後以各式各樣的嚴厲酷刑逼供,讓這些人承認自己的確為“異端”(heresy),接著便殲滅這些“異端”(也就是我們熟知的獵巫行動)。無法在這樣的考驗下存活的就如此死去,簡單且直接。

就算不提起許多精密規劃的恐怖行動、酷刑和數以韆計的未知滅族行動所造成的大量死傷數目,光是這種大幅簡化復雜議題的概念,就足以教人燃起一把對於宗教審判的無名火。形成“巫師”這樣低鄙的類彆框架,提供社會快速解決惡魔的方式,隻要惡魔使者的身份一被確認,就是實施酷刑、下油鍋、上火刑架。

在由男性主導的教會及國傢中,我們不難想見為何女性比男性更容易被冠上巫師之名。這些“異端”通常會因為幾種形式受到威脅:守寡、貧窮、醜陋、畸形,少數幾個特彆的例子則是太傲慢和太有威權。宗教審判的工具,目前仍現形於世界各處的監獄中,在軍事或法律審問中心裏更是標準執行程序(等我們拜訪阿布格萊布監獄時,會有更多的描述)。

……

前言/序言

用戶評價

從一個長期關注社會現象觀察者的角度來看,我非常看重一本書對現實世界能産生多大的解釋力。我們生活在一個信息爆炸、價值觀快速更迭的時代,許多群體衝突、組織內弊端乃至個人行為的突變,其根源往往都可以追溯到某種心理或環境機製的失控。這本書如果能成功地揭示瞭“惡”是如何被情境化、製度化和閤理化的過程,那麼它就不僅僅是一本心理學讀物,更像是一本關於權力運作、群體動力學的實用指南。我希望作者能深入探討那些“中間地帶”——那些模糊不清的灰色地帶,因為真正的危險往往潛伏在那裏,而不是在極端明顯的對立麵。對這些微妙的心理轉摺點的捕捉和刻畫,決定瞭這本書的深度和影響力,它應該能促使讀者在未來麵對類似壓力時,能更早地覺察到自己或他人可能正在偏離正軌的跡象。

評分我通常挑選書籍的標準是看它能否提供一種全新的視角來審視已經被反復討論的話題。在很多關於道德和倫理的討論中,我們傾嚮於把“好人”和“壞人”涇渭分明地劃分開來,仿佛這是一種與生俱來的屬性。但這本書似乎挑戰瞭這種二元對立的簡單化思維。我非常好奇作者是如何構建他的論證體係的,特彆是當涉及到那些看似無害的初始情境,如何通過一係列精心設計的社會情境或權力結構,潛移默化地侵蝕瞭個體的良知。我設想,書中可能會引用大量經典的社會心理學實驗,比如米爾格拉姆的服從實驗或者斯坦福監獄實驗(當然,我還沒看到內容,這是基於我對這類主題的預估),但更關鍵的是,作者如何將這些理論性的模型與現實世界中的復雜案例聯係起來,使讀者能夠清晰地看到,這種“蛻變”並非發生在遙遠的異邦人身上,而是隨時可能在我們身邊發生。這種對日常情境中潛在危險的警示,對我來說,是閱讀這類書籍最大的價值所在。

評分閱讀體驗上,我更偏愛那種敘事節奏緊湊,邏輯鏈條清晰的作品。雖然主題可能沉重,但如果作者能夠運用引人入勝的筆觸,將復雜的理論概念包裝在易於理解的案例分析之中,那麼閱讀過程本身也會成為一種知識的享受。我希望這本書在文字錶達上能夠保持一種剋製而有力的風格,避免過於煽情或故作高深的語言,而是用精準、有力的詞匯直擊問題的核心。另外,對於修訂版,我尤其關注它是否吸納瞭最新的研究成果或對原有觀點進行瞭修正和深化。畢竟,人類行為的研究是一個動態發展的領域,任何一本有價值的嚴肅著作都應該體現齣與時俱進的學術精神。如果能看到對既有理論的批判性反思,而不是一味地重復,那無疑會大大增加這本書的收藏價值。

評分拿到這本沉甸甸的書時,就有一種被什麼東西深深吸引住的感覺。封麵設計得很有力量,那種黑白對比的強烈視覺衝擊力,仿佛在暗示著人性的復雜與糾結。我一直對心理學和社會學領域探討人性深處的作品抱有濃厚的興趣,總覺得我們習以為常的道德框架背後,隱藏著許多我們不願意去觸碰的陰影。這本書的標題本身就充滿瞭懸念,它不是簡單地探討“善”與“惡”,而是試圖剖析一個更微妙、更令人不安的轉化過程——一個好人是如何一步步滑嚮深淵的。我期待它能提供一套嚴謹的分析框架,去理解那些我們日常生活中遇到的,或者在新聞中看到的,那些令人匪夷所思的反常行為。希望作者不僅停留在現象的描述,更能深入挖掘驅動這些轉變的內在機製,比如環境壓力、角色設定、以及個體認知偏差是如何共同作用的。這本書的厚度也讓我對內容的深度充滿瞭信心,這顯然不是一本淺嘗輒止的通俗讀物,而是一次對人類道德彈性邊界的嚴肅探索。

評分總而言之,我對這本書抱持著一種既期待又略帶敬畏的心態。期待它能提供一把解剖人性黑暗麵的手術刀,敬畏於探討這一主題本身所需要的勇氣和洞察力。好的非虛構作品,不應該僅僅滿足讀者的好奇心,更應該承擔起教育和警醒的責任。我希望讀完之後,我不僅能更深刻地理解那些極端的負麵行為,更重要的是,能對自身和周圍環境中的“正常”與“異常”之間的界限,産生更具批判性的認識。這本書的價值,或許不在於它告訴瞭我們什麼我們“不知道”的理論,而在於它如何讓我們重新審視那些我們“以為自己知道”的關於人性的基本假設,迫使我們走齣舒適區,直麵人心中那片尚未被馴化的荒原。

評分特彆好,物流也快,很滿意~~~~

評分紙質非常好,非常好啊啊啊啊啊

評分斯坦福監獄實驗的記錄者,值得學習

評分還沒看,囤書中。

評分不錯,京東值得信賴。推薦推薦!

評分新知文庫收瞭一本又一本,幾乎每一本的質量都非常高

評分書看著有點像盜版的

評分書的包裝很不錯,還沒看,等春節假期看

評分不錯很好很好很好不錯真漂亮

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![當代世界學術名著:動機與人格(第3版) [Motivation and Personality] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10074557/6655dbd1-191d-48f7-b4a4-435b20b615a9.jpg)

![機器人叛亂:在達爾文時代找到意義 [The Robot's Rebellion:Finding Meaning in the Age o] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11701477/556c0e9eN2d8848b6.jpg)