具体描述

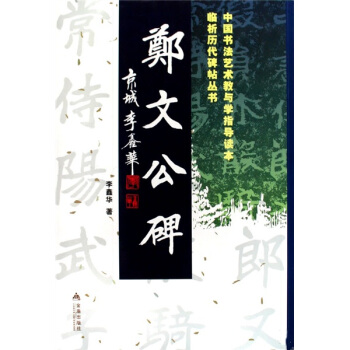

内容简介

吴昌硕(1844-1927年),原名俊,字昌硕,别号缶庐、苦铁、老缶、缶道人等,浙江省湖州人。中国近现代书画艺术“诗、书、画、印”四绝的一代宗师。擅长写意花卉,他以书法、篆刻的行笔、运刀、章法融入绘画,形成富有金石味的独特画风。他以篆书笔法写花卉木石,笔力敦厚老辣,纵横恣肆,气势雄强。1904年,杭州西泠印社正式成立,吴昌硕被推为首任社长,艺名益扬,有《缶庐集》、《缶庐诗存》、《缶庐印存》及书画集多种刊行,是当时公认的上海画坛、印坛领袖,名满天下。书法创作以篆书、行草为主。中年以后,博览金石及拓本,选择石鼓文篆书为主要临摹对象。数十年间,反复钻研,并不以刻意模仿、徒求形似为满足,参以秦权铭款、琅琊台刻石、泰山刻石等文字的体势、笔意,故所作石鼓文篆书凝练道劲,圆熟精悍,刚柔并济,风格独特。吴昌硕晚年以篆隶笔法作草书,笔势奔腾,苍劲雄浑,不拘成法。

内页插图

前言/序言

用户评价

从内容编排的逻辑性来看,这本书的结构安排堪称教科书级别。它遵循了“由简入繁,由点及面”的学习路径。首先从最基础的笔画入手,然后过渡到简单的独体字,再逐步过渡到复杂的合体字结构。这种循序渐进的方式,极大地降低了学习的挫败感。尤其值得一提的是,书中还穿插了对篆书“章法”和“行气”的探讨。虽然是入门书,但作者并没有局限于单个字的结构,而是提前让读者接触到群体组合的美感。例如,它展示了几个不同组合的短语范例,并分析了字与字之间如何形成呼应和平衡,这对于我这种渴望尽快能写出像样作品的“心急分子”来说,无疑是极大的鼓舞。它让我明白,书法不只是写好每一个字,更是要写好一行、一页的文章。

评分与其他市面上充斥着各种晦涩难懂的“秘籍”不同,这本书的语言风格非常平和、亲切,读起来就像是有一位经验丰富的老先生在身边耐心指导。作者在讲解一些容易混淆的概念时,往往会用一些非常生活化的比喻来帮助我们理解,比如形容线条的“筋骨感”,他会提到“如同拉满的弓弦”,这种描述瞬间就能抓住要点。而且,全书的配图质量非常高,不仅有清晰的拓片放大图,还有一些现代硬笔书写与传统毛笔书写的对比示范,这对于我这种主要用毛笔练习,但偶尔也想兼顾硬笔书写的学习者来说,提供了极大的便利。整体而言,这本书在保持专业深度的同时,做到了极致的易读性,是一本真正为现代初学者量身打造的精品入门读物。

评分这本书的文化背景介绍部分,虽然不是主要的教学内容,但其深厚的文化底蕴却让整个学习过程变得更加有趣和有意义。作者没有将篆书仅仅视为一种书写工具,而是将其置于中国古代礼乐文明的宏大背景下进行解读。每介绍完一组字例,总会穿插一段关于该字在古代社会功能的小故事或典故。这使得学习过程不再是枯燥的描红,而更像是一场与古人的对话。我发现,当我们理解了一个字所承载的历史重量后,下笔时自然会多一份敬畏和用心,对线条的控制也会更加审慎。这种“知其然,更知其所以然”的学习方式,极大地提升了我对篆书艺术的整体审美层次。这本书不仅仅是一本教材,更像是一本篆书文化的导览手册。

评分这本书的装帧设计真是没得说,拿到手就感觉分量十足。封面选用的那种略带粗粝感的纸张,配上那种古朴典雅的字体,一下子就把人带入了金石书法的世界。内页的纸张质量也是一流的,厚实而又不失韧性,即便是用浓墨挥洒,也几乎不会洇开。我特别喜欢它在字体排版上的用心,那些范例的字帖清晰度极高,每一个笔画的起承转合都看得一清二楚,对于初学者来说,这简直是福音。而且,书中的导读部分,文字言简意赅,没有太多晦涩难懂的术语,而是用非常接地气的方式解释了篆书的基本笔法和结构要领,让人读起来毫无压力。很多书法入门书籍要么是内容过于学术化,让人望而却步,要么就是过于简化,流于表面,这本书却找到了一个绝佳的平衡点。我已经迫不及待地想用它来练习了,相信在这样的硬件条件下,我的学习效率一定会大大提高。

评分这本书在深入浅出地讲解篆书基础方面做得尤为出色。它并没有直接堆砌大量的古碑帖拓片,而是巧妙地选取了最具代表性且相对规范的字例进行拆解分析。比如,对于“日”、“月”这类基础字形的演变逻辑,作者不仅展示了不同时期的写法差异,还细致地分析了线条的粗细变化和弧度的拿捏技巧。最让我称道的是,它对“中锋行笔”的阐述,不是简单地说“要用中锋”,而是通过图示对比了中锋、偏锋在墨色饱满度和线条质感上的巨大差异,这种直观的对比学习效果远胜于纯文字的描述。我过去总觉得篆书的线条过于僵硬,但读完这本书关于气韵连贯性的章节后,才明白其中的奥妙在于提按顿挫的微妙变化。这本书真正做到了“授人以渔”,教会了我们如何去观察和理解篆书的内在规律,而不是死记硬背。

评分老婆练字用的,说是还不错

评分很好,挺实用的

评分感觉还不错,实用。

评分好

评分此用户未填写评价内容

评分货已收到谢谢

评分很好,挺实用的

评分很好,很好。

评分不错

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![名碑十品 [Ten famous stone inscriptions] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10190658/567b4340N3a6594d3.jpg)