具体描述

编辑推荐

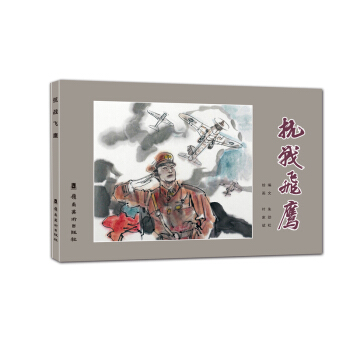

1.选题独特,讲述鲜为人知的抗战初年的来自广西航校的空军战鹰故事;2.作为一个资深的连环画作家,也是一个著名的人物画画家,本书绘画作者叶家斌,以水墨手法创作连环画,水墨的质感表现主题的庄重;

3.中国美协副主席、广东省文联主席、广东省美协主席、广东画院院长、全国政协委员许钦松题写书名。王弘力、孙铁生、卢延光、陈永锵等题字。

内容简介

揭开尘封的记忆,在抗战初年的祖国蓝天上,有那么一群青年才俊,以生命和热血谱写了一曲曲感天动地的壮丽乐章,让国人荡气回肠!1937年及1938年期间,日本空军凭借先进的武器装备,有恃无恐,在中华大地狂轰滥炸。然而,面对飞机数量和质量都占绝对优势的敌寇,年轻的中国空军,包括来自中央航校、广东航校和广西航校的战鹰,毫不畏惧,奋勇抗敌,为国牺牲,可歌可泣!涌现出一批精英飞行员,战功赫赫。鉴史求实,本书以1938年年度中国空军状元、抗日空战英雄朱嘉勋击落六架侵华日机的史迹为主线,重点绘画广西空军从创办到加入全国对日作战序列,并在抗日空战中视死如归的壮烈场景,同时又展现了这一时期中国空军对日作战所取得的几场闻名于世的辉煌胜利。

作者简介

叶家斌,全国知名人物画画家,历任广东美术家协会理事,广东连环画艺术委员会主任,《周末画报》主编,岭南美术出版社副社长。朱劲松,连环画收藏家,历史研究爱好者,连环画编文作者,为多部连环画的文字脚本作者,曾策划、编写《童真童趣》(全2册),岭南美术出版社出版。

内页插图

用户评价

这本书的封面设计得相当引人注目,那种深沉的墨绿色调,配上几笔亮眼的金色线条勾勒出的某种飞行器的剪影,立刻就能把读者的思绪拉回到那个硝烟弥漫的年代。初翻开时,我被作者那种老派而扎实的叙事风格所吸引。他没有急于抛出什么惊天动地的情节,而是花了大量的笔墨去描绘那个特定历史时期下普通民众的生活图景,那种在夹缝中求生存的坚韧与无奈,被刻画得入木三分。比如,书中对某一江南小镇的集市日常的细致描写,从叫卖声的音调到晾晒衣物的颜色,都充满了生活气息。然后,情节的张力才徐徐展开,不是那种好莱坞式的爆炸场面,而是更多基于心理博弈和智力较量的暗流涌动。主角的性格塑造尤其成功,他不是一个脸谱化的英雄,他的犹豫、他的恐惧,甚至他偶尔流露出的对安逸生活的向往,都让这个人物显得无比真实可信。整本书读下来,感觉像是在翻阅一本厚重的史料,但又被艺术化的手法包裹得恰到好处,既有历史的厚重感,又不失文学作品应有的韵味。那种在绝境中迸发出的民族气节,不是靠口号喊出来的,而是通过一系列艰难抉择自然而然地流露出来的,读到某些关键转折点时,我不禁屏住了呼吸,为角色的命运捏了一把汗。

评分从阅读的流畅性和节奏感来看,这部小说采取了一种非线性的叙事结构,这无疑是一次大胆的尝试。它时常在紧张的当前任务中,突然插入一段对主角童年经历的回溯,或者是对某个次要人物过去背景的侧写。这种跳跃性在初期可能会让习惯了线性叙事的读者感到一丝不适应,但坚持读下去后,你会发现这种结构恰恰是作者用来制造情感共鸣的“暗钩”。它不是为了炫技,而是为了服务于主题——即“战争如何塑造一个人”。通过这种交织的叙事线索,作者巧妙地揭示了主角如今行为模式背后的深层心理动因,使得人物的每一个决策都有了充分的、前置的解释,让人物动机显得无比丰满和立体。相比于那些平铺直叙、人物行为全靠“剧情需要”推动的作品,这部作品的内在逻辑严密得像是一个精密的钟表。特别是高潮部分的布局,几条原本看似平行的故事线,在最后几十页内以一种令人拍案叫绝的方式汇聚在一起,所有的伏笔都在那一刻得到了回收和引爆,那种豁然开朗的阅读快感,是近年来非常罕见的。它需要的不是快速浏览,而是沉下心来,细细品味那种结构之美。

评分这部作品的文字功底,坦白地说,达到了令人惊叹的水准。我很少在近期的通俗历史题材小说中看到如此精妙的语言驾驭能力。作者似乎对那个时代的方言和俚语有着深入的研究,那些不经意间穿插其中的老上海式的韵白,或者北方战场的粗犷对白,都极大地增强了沉浸感。更绝的是,作者对于环境和气氛的渲染,简直可以用“诗意”来形容,即便是描写最残酷的场景,其笔触也往往带着一种克制的、近乎于古典美学的疏离感。举个例子,书中有一段描写夜间潜行任务的桥段,不是简单地写“漆黑一片”,而是用了“月光被稀疏的云层切割得如同破碎的琉璃,偶尔照亮了脚下的泥泞,那泥泞中映出的,是每个人心头压抑的沉默”,这种细腻入微的描摹,让读者仿佛真的能嗅到空气中弥漫的湿冷与火药味。情节推进上,它走的是一种“慢热”的路线,并不急于推进主线,而是花费大量篇幅在人物关系和动机的铺陈上。这要求读者必须有足够的耐心去跟随,但一旦你被这种节奏捕获,你会发现每一个细节都不是多余的,它们都在为最后高潮那令人心碎的爆发做着精密的铺垫,读完合上书页时,脑海中留下的不是情节的片段,而是一种挥之不去的、时代的苍凉底色。

评分这本书最让我震撼的地方,在于它对“牺牲”这一主题的探讨深度。它没有将牺牲美化成一种光荣的符号,而是将其还原为一种沉甸甸的、需要付出惨痛代价的选择。主角团队中,不乏鲜活有趣的角色,他们有自己的梦想,有对家人的牵挂,但为了更高的目标,他们不得不做出放弃自我的决定。作者在描写这些告别和逝去时,运用了一种极其克制的笔法,没有滥用煽情的词汇,反而是通过对生者反应的侧写,来烘托死亡带来的巨大真空。我印象特别深的是关于通讯中断后,信息延迟带来的误判和遗憾,那种“远水救不了近火”的绝望感,通过寥寥数语就构建了出来。读到最后,你会发现,这场战争的胜利,是建立在无数个像主角团队这样的小单元,一次又一次以近乎绝望的方式,去填补时间与空间的裂缝之上的。这使得阅读体验超越了一般的冒险故事,带有一种近乎哲学层面的思考:在民族存亡的关头,个体价值如何被重新定义?这种对人性深处的挖掘和拷问,让这部作品的格局一下子拔高了。

评分我得说,这本书在构建世界观的严谨性上,做得非常出色。作为一名对那个历史时期有一定了解的读者,我特别关注细节上的硬伤,但在这本书里,我几乎找不到明显的时代错位感。无论是军事装备的型号、军衔的称谓,还是后勤补给的困难程度,都显示出作者进行了大量的案头工作,绝非凭空捏造。更难能可贵的是,作者巧妙地避免了将所有反派都塑造成愚蠢的符号,敌方的指挥官也展现出了相当的狡黠和战术头脑,这使得我方主角的每一次胜利都显得来之不易,充满了真实的重量感。书中对某些关键历史事件的切入角度也很有新意,它不是简单地复述教科书上的内容,而是通过基层士兵或情报人员的视角,去解构这些宏大叙事的内部运作,让历史变得“可触摸”和“可理解”。比如,关于物资分配不均导致内部矛盾激化的描写,处理得相当尖锐和客观,没有进行过度的美化或道德审判,只是冷静地呈现了战争背景下人性的复杂性。这种对历史真实性的执着追求,使得整部作品的基调变得非常可靠,让读者在享受故事的同时,也能获得一种扎实的认知体验。

评分真心接受不了这种绘画风格,好题材太遗憾了。

评分爱国主义教育题材,值得拥有。

评分爱国主义教育题材,值得拥有。

评分一般。。。。。。。。。。

评分是32开的大图幅,比较满意。

评分精品好书,值得收藏。

评分书的绘画很不喜欢,故事还行。

评分是32开的大图幅,比较满意。

评分鉴史求实,本书以1938年年度中国空军状元、抗日空战英雄朱嘉勋击落六架侵华日机的史迹为主线,重点绘画广西空军从创办到加入全国对日作战序列,并在抗日空战中视死如归的壮烈场景,同时又展现了这一时期中国空军对日作战所取得的几场闻名于世的辉煌胜利。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![宫·帝王的花园(下) [The Palace:The Garden of the Emperor] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12149911/599aae4bN67fe5034.jpg)

![宫·帝王的花园(上) [The Palace:The Garden of the Emperor] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12149923/599aae4bN1e253e10.jpg)