具体描述

内容简介

全书分9章,选取卷轴画、书法、壁画、雕塑、金银器、家具、陶瓷等不同门类、不同地域具代表性的作品,以简洁明快的语言勾勒中国古代艺术史背后的好故事以及中国古代不同社会阶层的多样面貌与习惯。内页插图

目录

史前

先秦

秦汉

三国两晋南北朝

隋唐

五代两宋

辽宋元

明

清

中国历史年表

精彩书摘

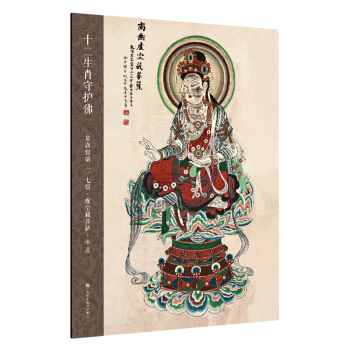

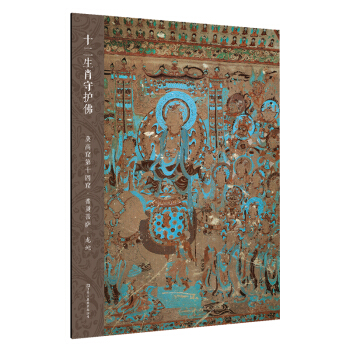

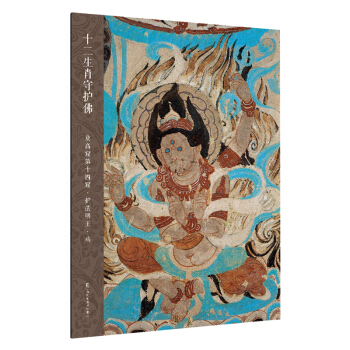

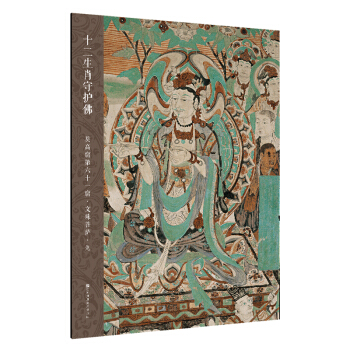

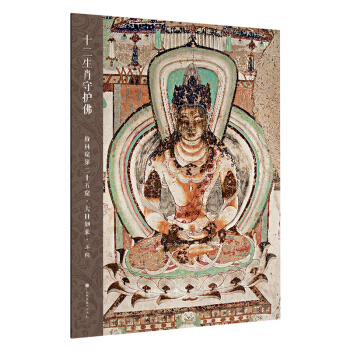

“永乐宫艺术价值最高的首推宏伟精美的大型壁画,它是中国古代壁画发展的一个高峰,是探索中国道教艺术发展的重要宝藏,影响了当时及其后宗教画的创作,同时也是中国古代美术中具有里程碑意义的宗教艺术品。永乐宫壁画共有1000平方米,分别画在无极殿、三清殿、纯阳殿和重阳殿里。

其中,三清殿是永乐官主殿,供奉的是道教最高的三位神祇。此殿内最著名的壁画《朝元图》分布于殿堂四壁,画面高 4.26米,全长94.68米,总面积为403.34平方米。其中八个主像皆作帝王装束,周围排列各种神祇共计二百九十余位,组成了气势磅礴的神仙行列,反映了道教神祇的完整体系。而近三百身群像,虽然高度、朝向大致一样,但画面利用了不同的面部颜色、衣着和神态去表达不同神仙的身分、气质、性格:神像帝君的神情多半比较肃穆;武将则全身披甲,鬓发飞扬;玉女则含情微笑,对话沉思,凝神顾盼,形象各具特色。男女老少,壮弱肥瘦,动静相参,疏密有致,在变化中达到统一,在多样中取得了和谐。壁画线条劲健而富有气势,施以重彩,局部作堆金沥粉,显得华美异常。”

“所谓“素三彩”是一种低温釉瓷,与唐三彩、宋三彩工艺类似的工艺:在未上釉的素胎上,施以绿、黄、茄紫三色烧制而成的瓷器品类。始于明正德年间(1506-1521),清康熙时(1662-1722)仍继续烧制。这件《黄地素三彩云龙纹大盘》是清代康熙年间烧制的素三彩瓷器中的一件,它器形较大,盘面直径达40厘米有余,属于盘类器物中较大的一件,可能为观赏用器。该器物白瓷胎,胎质坚硬细腻,通体以黄釉为地,再在黄地上以绿、紫等色绘画纹饰,复入窑二次烘烤而成。盘心绘“二龙戏珠”,两只飞龙一绿一紫,围着一颗明珠上下腾飞,似在争抢,又似在嬉戏。盘心周围点缀各种花草和祥瑞图案,盘沿另装饰有六只龙,一绿一紫相间连续。龙纹在明清时期是绝对的皇帝权利的象征,平常百姓甚至是达官显贵都是不能使用的,所以这件以龙纹为主题的器物是一件皇家用器。整件器物器形简洁而大气磅礴,用色素雅而对比鲜明,实为素三彩瓷器中的经典之作。”

……

用户评价

我之前对中国古代的服饰美学略有涉猎,但这本书在服饰纹样的解读上,给了我全新的视角和极大的启发。它并非仅仅罗列出华服的样式,而是深入到每一针一线背后的文化意涵与社会阶层象征。比如,它对唐代“石榴裙”的色彩学分析,结合了当时的丝织技术与宫廷审美趣味,那种热烈又不失庄重的气质被拿捏得丝丝入扣。更令人称奇的是,书中对于民间工艺,如苏绣、蜀锦的对比研究,详略得当,让读者得以窥见不同地域在审美取向上的细微差别。这些对比的呈现,使得“美”的概念不再是扁平化的,而是具有了立体感和地域性。我特别喜欢其中几页对壁画中人物神态的特写,那些眉眼间的笑意或愁绪,即便是千年之后,依然能透过纸张感染人心,让人对画中人物产生无限的遐想。这本书对文化内涵的挖掘深度,远超出了普通艺术画册的范畴,它提供了一把理解古代社会心理的钥匙。

评分这部厚重的画册刚到手时,我就被它沉甸甸的质感和大气磅礴的封面设计所吸引。初翻几页,扑面而来的是一种跨越时空的震撼。装帧之精美,堪称艺术品本身,那种油墨的细腻和纸张的温润触感,已经让人沉浸其中。我尤其欣赏它在选材上的独到眼光,那些我们常见于博物馆深处的瑰宝,如今得以如此清晰、细致地呈现在眼前。灯光下,青铜器的斑驳纹理仿佛都能触摸到,釉彩的流变也清晰可见,完全不同于在照片上粗略一瞥的感受。那些对细节的忠实记录,让人不禁感叹古人鬼斧神工的技艺。这本书的排版设计也极为考究,留白恰到好处,每一件作品都像被精心摆放在一个专属的舞台上,没有丝毫拥挤感。这不仅仅是一本图集,更像是一部流动的历史长廊,引导着观者从遥远的史前文明,一步步走进那个辉煌灿烂的古代世界。每一次翻阅,都像是一次与古代大师的无声对话,让人在视觉的盛宴中获得极大的精神满足。

评分从一个纯粹热爱传统工艺的角度来看,这本书的价值在于其对“失传技艺”的细致记录和展示。它收录了大量关于古代建筑构件、玉雕工艺以及复杂金属冶铸技术的局部特写图。我尤其对其中关于榫卯结构的解析图感到惊喜,那种无需一钉一铆的严密与精巧,仅仅通过图解和配文的结合,就能让人理解其中蕴含的数学与物理原理。这种对技术层面的深入挖掘,使得本书超越了单纯的“鉴赏指南”,更像是一部保存古代工匠智慧的“活化石”。它激发了我重新审视我们日常生活中那些被忽略的传统物件的兴趣。阅读完后,我感觉自己对“匠人精神”的理解又加深了一层,这种对细节的执着和对完美的追求,是流淌在中国艺术血脉中永恒的骄傲。

评分这本书在版式设计上的大胆创新,尤其值得称赞。它不是那种中规中矩、左边是图右边是字的传统排法。很多时候,为了更好地突出某件艺术品的立体感和空间感,它采用了跨页、甚至三折页的设计,使得原本局促的视觉体验瞬间被放大。特别是对一些大型石窟造像的展示,那种“扑面而来”的视觉冲击力,几乎能让人想象出原作的宏伟。此外,书中的色彩还原度极高,这对于研究古代颜料的特性至关重要。我对比了书中收录的几件出土陶俑的釉色,那种经过岁月洗礼后沉淀出的温润光泽,与市面上许多偏色严重的印刷品截然不同,体现了出版方极高的专业水准和对艺术的敬畏之心。每一次翻开,都像是在精心策划的展览中漫步,细节之处尽显匠心。

评分说实话,我原本以为这样一部宏大的主题著作,在叙事上可能会显得有些枯燥和学术化,但这本书的文字功底却出乎意料地流畅且富含诗意。它将枯燥的年代划分和器物考证,巧妙地融入了一种娓娓道来的叙事节奏中。作者似乎是一位深谙中国古典韵味的诗人,用典雅的笔触勾勒出艺术风格的演变轨迹。例如,描述宋代文人画如何从模仿自然转向表达“胸中丘壑”时,那种意境的营造,读起来让人心神宁静,仿佛真的能感受到宋人那份淡泊名利、崇尚雅致的隐士情怀。这种将历史脉络与审美体验完美结合的写作方式,极大地降低了阅读门槛,让即便是艺术史初学者也能轻松领略其中的精妙。它没有生硬地灌输知识点,而是引导着读者自然而然地去感受和体会,这是一种非常高明的叙事技巧。

评分111111111111111111111111111111111

评分111111111111111111111111111111111

评分很好

评分很好

评分很好

评分111111111111111111111111111111111

评分很好

评分111111111111111111111111111111111

评分很好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![宫·帝王的花园(下) [The Palace:The Garden of the Emperor] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12149911/599aae4bN67fe5034.jpg)

![宫·帝王的花园(上) [The Palace:The Garden of the Emperor] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12149923/599aae4bN1e253e10.jpg)