具体描述

产品特色

编辑推荐

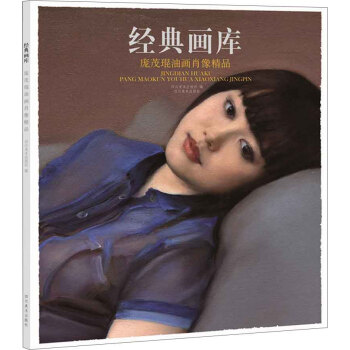

﹡遴选世界级大师的静物油画﹡活页可做挂图、方便临习、亦可直接入框装饰

﹡近乎完美的颜色、力求还原经典、高清印刷 、惊喜的阅读体验

西方真正的绘画是从14世纪文艺复兴开始,经过巴洛克风格、罗可可风格、新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象派、象征主义、现代派历时600余年的发展,展示出一条“以人为本”的演进轨迹,并以此为核心,呈现出丰富而又相对复杂的艺术景观。

印象派运动可以看作是19世纪自然主义倾向的巅峰,也可以看作是现代艺术的起点。艺术观点上,印象主义画家反对当时占正统地位的古典学院派,反对日益落入俗套、矫揉造作的浪漫主义绘画 ,而是在C.柯罗、巴比松画派和G.库尔贝等人的写实画风的推动下,吸收荷兰、英国、西班牙、中国等国家绘画的营养,同时受现代科学,尤其是光学的启发,认为一切色彩皆产生于光,于是他们依据光谱赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫,七色来调配颜色。由于光是瞬息万变的,他们认为只有捕捉瞬息间光的照耀才能揭示自然界的奥妙。

因此,在绘画中注重对外光的研究和表现,主张到户外去,在阳光下依据眼睛的观察和现场的感受作画,表现物象在光的照射下,色彩的微妙变化,其着重于描绘自然的霎那景象,使一瞬成为永恒,并将这种科学原理运用到绘画中。印象派观察、直接感受表现色彩变化的微妙的画风,影响后来的现代艺术非常深远。

作为一种美术思潮,印象主义绘画在世界美术史上具有重要地位,它推动了之后美术技法的革新与观念的转变,对欧美、日本乃至中国的画家都产生过或大或小的影响。

内容简介

《画·大师(人物篇)》精选16幅大师人物油画,并附画作名称、原作尺寸及作者生平。耳熟能详的大师,和他们眼中有魅力的人物印象。莫里索是一位加入印象画派的女画家,她本人也曾多次担任同时代大画家马奈的模特。卡萨特非常欣赏印象画派的技法,尤其喜欢德加的作品,后来经印象画派莫奈、塞尚等人的引见,与德加认识,长期被认为是德加的学生,甚至可以说是那个时代重要的美国画家之一。两位女画家,在当时的男权社会中,都找到了属于自己的艺术道路,每一幅足够惊艳到你的感官,近距离感受大师的*美人物印象。

内页插图

精彩书评

“爱德华·马奈是19世纪印象主义的奠基人之一。深深影响了莫奈、塞尚、梵·高等新兴画家,进而将绘画带入现代主义的道路上。”

——评论家

——毕沙罗

——雷诺阿

目录

1-卡萨特《口含香草的女孩》

2-卡萨特《年轻的母亲缝纫》

3-卡萨特《萨拉和猫》

4-卡萨特《蓝色沙发上的小女孩》

5-卡萨特《穿红裙子的小女孩》

6-雷诺阿《露台上的两姐妹》

7-雷诺阿《提着水罐的小女孩》

8-雷诺阿《艾伯特?卡恩》

9-雷诺阿《伊雷娜·卡昂·当韦尔小姐像》

10-莫里索《午餐后》

11-莫奈《持太阳伞的妇人》

12-莫奈《莫奈儿子骑在心爱的马车上》

13-德加《舞蹈教室》

14-马奈《圣-拉扎尔车站》

15-塞尚《玩牌者》

16-莫里索《摇篮》

用户评价

我拿到《画·大师(人物篇)》这本书的时候,其实内心是充满了期待的。毕竟“画·大师”这个名字本身就有一种艺术的厚重感,而“人物篇”则直接点明了主题,让我觉得这一定是一本能带我深入理解人物绘画精髓的书籍。拿到手后,它的整体质感就让我眼前一亮,精美的封面设计、厚实的纸张,都显示出它的用心。翻开书页,我首先被其内容架构所吸引。它并没有直接跳到绘画技巧的教学,而是从艺术史的宏观角度,引导读者去认识不同时代、不同文化背景下的大师们是如何处理人物的。这一点让我觉得非常新颖,也更有深度。我特别喜欢书中对一些古典大师作品的解读。例如,在分析达芬奇的《蒙娜丽莎》时,书中并没有仅仅停留在对微笑的描绘上,而是深入探讨了画家如何通过光影的运用、笔触的层次以及人物与背景的融合,来营造出一种神秘而引人入胜的氛围,并让观者去猜测人物内心的真实想法。这种解读方式,让我对绘画的理解不再仅仅局限于“画得像”,而是更注重于“画出神韵”和“传达情感”。书中还穿插了对一些表现主义大师作品的分析,比如梵高。它不仅仅告诉你梵高如何用粗犷的笔触和鲜艳的色彩来描绘自己,更是深入剖析了梵高在绘画中倾注的个人情感和对生命的呐喊。这种对艺术家内心世界的挖掘,让我觉得这本书不仅是一本绘画教程,更是一本关于艺术与人生的思考。每次阅读,我都能从中获得新的启发,然后会拿起画笔,尝试着去运用书中所提到的观察方法和表现手法,虽然进步缓慢,但这个学习的过程本身就充满了乐趣和价值。

评分拿到《画·大师(人物篇)》这本书,我第一时间就被它厚重而不失典雅的包装所吸引。翻开书页,扑面而来的是一种宁静而深邃的艺术气息。与其他绘画书籍直接教授技法的模式不同,这本书更像是一次深度的艺术对话,它引导我去探究每一位大师在创作人物时的“心路历程”。我尤其喜欢书中对细节的挖掘。比如,在分析某位文艺复兴时期画家创作的宗教人物时,书中并没有简单地描述人物的服饰有多么华丽,而是深入剖析了画家是如何通过人物眼神中的虔诚、手部动作的微妙变化,以及光线在人物面部和衣物上的折射,来传达人物的信仰和内心的挣扎。这种细致入微的解读,让我感觉自己不仅仅是在看一幅画,而是在与画中的人物进行跨越时空的交流。书中还详细对比了不同大师处理同一主题人物时的不同手法。例如,在描绘女性肖像时,有的画家注重表现其柔美婉约,有的则侧重于展现其独立坚毅,甚至有的直接描绘其复杂多面的内心世界。通过这些对比,我深刻地体会到了人物画所蕴含的丰富性和表现力。它不仅仅是外形的复制,更是艺术家对人性的洞察和对个体生命的赞美。这本书也让我重新审视了“大师”的定义。他们之所以被称之为大师,不仅仅在于其高超的技艺,更在于其对生活、对人物深刻的理解和独特的情感表达。每次阅读这本书,我都会感觉自己仿佛完成了一次心灵的洗礼,对艺术的理解也更加深刻,同时也会激发我拿起画笔,去尝试捕捉生活中那些稍纵即逝的情感和瞬间。

评分拿到《画·大师(人物篇)》这本书,说实话,最先打动我的并不是书的内容,而是它本身散发出的那种精致感。厚实的封面,考究的纸张,还有那印刷得一丝不苟的图片,都让人觉得这是一本用心之作。我习惯性地先浏览一下目录,本以为会看到什么“人体比例”、“面部结构”、“色彩搭配”之类的传统章节,结果发现,它的章节设置非常别致,更侧重于从“风格”、“时代”、“情感”等维度去解读人物画。这让我有些意外,但又充满了好奇。我最开始阅读的是关于文艺复兴时期大师们如何描绘宗教人物的那部分。书里详细分析了达芬奇在《最后的晚餐》中,如何通过人物的姿态、表情以及眼神的交流,来刻画出十二门徒在得知耶稣被出卖时的不同反应。那不仅仅是对人物外形的描绘,更是对人类复杂情感的深刻洞察。我以前看这幅画,只是觉得很宏伟,但看了这本书的解读,才知道每一处细节都蕴含着多么丰富的意义。接着,我翻到了关于巴洛克时期艺术家如何运用强烈的戏剧性来表现人物。书中对卡拉瓦乔的光影运用进行了详尽的阐述,那种“明暗对比法”不仅仅是为了让画面更具视觉冲击力,更是为了突出人物的内在冲突和情感张力。读到这里,我脑海里立刻浮现出卡拉瓦乔那些充满力量和张力的作品,感觉书中的文字仿佛把我带回了那个时代,亲眼见证了大师们的创作过程。书里还有很多关于不同地域、不同文化背景下的艺术大师如何处理人物形象的对比分析,这让我看到了人物绘画的多样性和包容性。我发现,好的作品,不仅仅是技法的精湛,更是艺术家对人性的理解、对生命的感悟。这本书让我重新审视了我对“画好一个人”的定义,它不再是简单的“画得像”,而是要能够“画出灵魂”。

评分当《画·大师(人物篇)》这本书被摆在我面前的时候,我其实有一点小小的怀疑。原因很简单,市面上关于人物画的书籍实在太多了,而且很多都大同小异,要么是强调基础的结构和比例,要么就是罗列一堆名家的作品,却没有深入的讲解。然而,翻开这本书,我的这种疑虑很快就烟消云散了。这本书最吸引我的地方在于,它并没有把人物画简化成一套僵化的公式。相反,它通过引导读者去理解不同艺术时期、不同文化背景下的大师们是如何“看见”人物的,来展现人物画的丰富性和多样性。我特别喜欢书中对文艺复兴时期大师们如何运用透视和解剖学知识来构建人物形象的分析,它不是简单地告诉你“如何画”,而是让你去理解“为什么这样画”,以及这种技法如何影响了作品的整体美感和表现力。书里对委拉斯开兹等西班牙古典大师处理人物肖像的方式也进行了深入的解读。它详细分析了委拉斯开兹是如何通过精妙的光影处理和细腻的笔触,来捕捉人物的真实状态和内在气质,让画面充满了生命力和神韵。这种对细节的深入剖析,让我看到了大师们的独到之处,也让我对如何提升自己的绘画技巧有了更清晰的方向。而且,这本书的语言风格非常流畅,它没有使用过于专业化的术语,而是用一种非常亲切、易懂的方式,将复杂的艺术理念和创作心得传达给读者。我常常会因为书中某段精辟的论述而停下来,仔细回味,然后拿起笔,尝试着去运用书中的一些观察方法和表现手法。这本书就像一位经验丰富的老友,循循善诱地指引我探索人物画的奥秘,让我受益匪浅。

评分当我拿到《画·大师(人物篇)》这本书的时候,我心中是既有期待又有几分审慎的。期待的是“大师”二字自带的光环,审慎的是市面上太多打着“大师”旗号却内容空泛的书籍。然而,当我翻开这本书,这种审慎很快被惊喜所取代。这本书的独特之处在于,它不是简单地罗列绘画技巧,而是通过对不同时期、不同地域的艺术大师作品的深入剖析,来阐释人物画所蕴含的艺术理念和人文精神。我印象最深刻的是书中对德加笔下芭蕾舞女的解读。它不仅仅是告诉你德加如何捕捉舞女们在舞台上或台下那一瞬间的姿态,更是深入探讨了德加是如何通过那些略带疏离、甚至有些疲惫的眼神,来展现这些女性在光鲜亮丽的舞台背后所付出的艰辛和不为人知的另一面。这种对人物内心世界和生存状态的洞察,让我对德加的作品有了全新的认识。书中还着重探讨了不同文化背景下的艺术家如何处理人物的“神韵”。比如,东方艺术家如何通过简洁的线条和留白来暗示人物的意境和气质,而西方艺术家又如何通过细腻的光影和丰富的色彩来刻画人物的立体感和情感张力。这种跨文化的对比分析,让我看到了人物画的包容性和多元性。这本书让我明白,画好人物,不仅仅是掌握技巧,更重要的是要学会“看”人,学会去理解和感受不同个体身上的独特之处。它不仅仅是一本绘画指导书,更像是一本艺术的人文读本,让我受益匪浅,也激发了我对人物画创作更深层次的探索欲望。

评分我拿到《画·大师(人物篇)》的时候,其实并没有抱有多大的期望,因为市面上关于绘画的书籍实在太多了,很多都大同小异,无非就是教你一些基础的技巧,然后用一些名家的作品来作为范例。但这本书,真的是出乎我的意料。我一开始是被它低调奢华的封面所吸引,拿在手里沉甸甸的,感觉很有分量。打开一看,就被里面的排版和图片质量深深吸引了。我花了几个小时,一页一页地翻看,仿佛置身于一个艺术的殿堂。这本书并没有直接告诉你“怎么画”,而是通过对不同时代、不同风格的大师作品进行深入的剖析,来展现人物绘画的魅力和奥秘。它不是枯燥的理论堆砌,而是用一种非常生动、引人入胜的方式,带你走进大师们的心灵世界。比如,在讲到伦勃朗的光影处理时,它并没有简单地告诉你如何打光,而是通过分析伦勃朗如何在昏暗的背景中,用精准的光线勾勒出人物的面部特征,甚至是如何用光线来暗示人物的内心活动。这种解读方式,让我对绘画有了全新的认识。我之前一直以为,画好人物就是要把五官画得像,但这本书让我明白,更重要的是要捕捉人物的“神”。它通过大量的实例,让我看到了不同大师是如何通过线条、色彩、构图来塑造人物的性格、情感和气质的。我特别喜欢书中对一些古典大师作品的解读,那些描绘圣经故事、神话传说中的人物,每一笔都充满了力量和故事性。看完之后,我感觉自己仿佛也经历了一场视觉的盛宴,对人物绘画的理解又上了一个台阶。我甚至会放下书,拿起画笔,尝试去模仿大师们的笔触,去感受那种创作的激情。虽然我离大师还有很远的距离,但这本书给了我一个非常好的方向和启示,让我知道,人物绘画不仅仅是技艺,更是对人性、对情感的表达。

评分这本书我拿到手的时候,其实心里是有些小期待的,毕竟“画·大师”这个名字本身就带着一种厚重的艺术气息,尤其是加上“人物篇”三个字,更是让我觉得,这本书一定能带我进入一个波澜壮阔的人物绘画世界。拿到手里翻开第一页,就被它精美的装帧和纸张的质感所打动,这绝对是一本值得珍藏的书。然后,我迫不及待地开始阅读。一开始,我以为它会像很多教程一样,直接教你画眼睛、鼻子、嘴巴,然后是五官的比例,再到头发的画法等等。但这本书的切入点却完全不同,它更多地是从“理解”人物出发,而不是单纯的“描绘”人物。它用了很多篇幅去探讨,为什么达芬奇笔下的人物会有如此深邃的眼神?米开朗琪罗的雕塑为何能呈现出如此震撼人心的力量感?梵高笔下的自画像又为何能传递出如此复杂的情感?它不是简单地告诉你“怎么画”,而是让你去“感受”和“思考”这些大师是如何“看见”和“表现”人物的。这一点真的让我眼前一亮,觉得这本书不仅仅是一本绘画技巧的书,更像是一本艺术哲学和人物心理学的结合体。它引导我去观察生活中形形色色的人,去思考他们的表情、姿态背后所蕴含的故事。比如,书中在分析某个著名肖像画时,会详细剖析画家如何通过光影的变化来塑造人物的面部立体感,又如何通过笔触的粗细和走向来表达人物的性格特征,甚至是当时的社会背景和时代思潮对人物形象塑造的影响。我常常会因为书中对某个细节的深入解读而驻足良久,反复揣摩,然后拿起自己的画笔,尝试去捕捉那份细微之处的“神韵”。这种学习方式,比单纯的模仿要来得更深刻,也更有意义。它让我明白,绘画不仅仅是线条和色彩的堆砌,更是对生命、对情感、对个体的深度挖掘和呈现。

评分我拿到《画·大师(人物篇)》这本书,说实话,一开始是被它的名字所吸引,觉得“画·大师”这个名字听起来就很有分量,尤其是后面的“人物篇”,让我觉得这一定是关于如何画出令人印象深刻的人物形象的宝典。拿到书后,我发现它的内容并没有让我失望,反而给了我很多意想不到的惊喜。这本书的写作风格非常独特,它不像很多教学类书籍那样,直接列出各种绘画步骤和技巧,而是更侧重于从艺术史的角度,去挖掘和分析不同时代、不同风格的大师们是如何处理人物的。比如,书中有一部分详细介绍了如何从骨骼和肌肉的角度去理解人体结构,但是它并没有把它当作一个孤立的知识点来讲解,而是结合了米开朗琪罗等大师的作品,去分析他们是如何将解剖学知识融入到艺术创作中,从而赋予人物雕塑般的质感和力量。这种将理论与实践相结合的讲解方式,让我觉得非常实用,也更容易理解。我印象最深刻的是书中关于“情绪表达”的部分。它并没有简单地告诉你画愁眉苦脸或者喜笑颜开,而是深入探讨了不同大师是如何通过对眼神、嘴角、眉毛的细微处理,来传递人物的复杂情感。比如,书中分析了某位印象派画家如何用柔和的笔触和模糊的轮廓来表现人物的宁静和忧伤,而另一位表现主义画家又如何用夸张的线条和强烈的色彩来宣泄人物内心的压抑和愤怒。这种对“神态”的深入解读,让我对人物画的理解上升到了一个新的高度。它不再是单纯的外形模仿,而是对人物内心世界的探索和表达。我常常会因为书中对某个细节的精准剖析而反复阅读,然后拿起画笔,尝试去捕捉那种细微的情感变化。这本书不仅让我学到了绘画技巧,更重要的是,它让我学会了如何去“看”人,如何去“感受”人,这对我而言,是比任何技巧都更宝贵的财富。

评分我拿到《画·大师(人物篇)》这本书时,其实并没有抱着太大的期望,因为市面上的绘画书籍太多了,很多都只是泛泛而谈,或者停留在基础的技巧层面。但是,这本书很快就颠覆了我的认知。它给我最深刻的印象就是它的“故事性”。书中并没有直接教你如何画,而是通过讲述不同艺术大师创作人物画时的思考过程、技法运用以及作品背后的故事,来引领读者进入一个充满魅力的艺术世界。我记得书中有一段详细分析了伦勃朗是如何运用光影来塑造人物的。它不仅仅是告诉你“怎么打光”,而是通过对伦勃朗作品中光影变化的细致解读,让你理解光影如何被用来烘托人物的情绪,如何被用来突出人物的性格特征,甚至是如何被用来暗示人物的命运。这种深入的解读,让我感觉自己仿佛置身于伦勃朗的工作室,亲眼见证了他的创作过程。书中对一些现代艺术大师人物画的处理方式也进行了介绍。它分析了这些艺术家是如何突破传统的束缚,用更加自由和多元化的方式来表现人物的。比如,书中对某位抽象表现主义大师如何通过色彩和线条来传达人物的内心世界进行了精彩的阐述。这种风格的多样性展示,让我看到了人物画的无限可能性。这本书让我明白,绘画不仅仅是技巧的堆砌,更是艺术家对生命、对世界的独特理解和表达。我常常在读完一段后,会放下书,静静地思考,然后拿起画笔,尝试着去捕捉书中所提到的那些“感觉”和“情绪”。虽然我的作品距离大师还有十万八千里,但这本书无疑为我打开了一扇新的大门,让我对人物画有了更深刻的认识和更浓厚的兴趣。

评分我刚拿到《画·大师(人物篇)》这本书的时候,并没有立刻埋头苦读,而是把它放在床头,每天睡前翻几页。这种细嚼慢咽的方式,让我对这本书的感受更加深刻。它给我的第一印象就是“有深度”。很多绘画书籍,尤其是关于人物画的,往往会陷入到一些基础技巧的讲解中,比如肌肉的走向、骨骼的结构等等,这些固然重要,但往往会让人觉得有些枯燥。而这本书,从一开始就抓住了“人物”这个核心,它更多地是从“为什么”出发,而不是“怎么做”。它深入探讨了不同时代、不同文化背景下的艺术家,是如何通过绘画来捕捉和表达人物的精神状态和内在情感的。我记得有一段关于印象派大师如何描绘日常人物的章节,书中分析了莫奈和雷诺阿在处理光影和色彩上的不同侧重点,以及他们如何通过捕捉瞬间的动态来展现人物的生机和活力。这让我意识到,人物画不仅仅是静态的肖像,也可以是充满生命力的瞬间捕捉。书中对古典主义大师作品的解读也让我受益匪浅。比如,在分析某位古典大师如何描绘历史人物时,它不仅仅是告诉你人物的服饰、发型如何画,更重要的是揭示了艺术家如何通过人物的眼神、手势,甚至是背景的细节,来烘托人物的身份、地位和性格。这种解读方式,让我感觉自己不仅仅是在看一本绘画书籍,更像是在上一堂生动的人文历史课。而且,这本书的语言风格也非常吸引人,它不像一些学术著作那样生涩难懂,而是用一种娓娓道来的方式,将复杂的艺术理念和创作技法娓娓道来,让人读起来既轻松,又能获得深刻的启发。我常常会在读完一段后,会拿起 sketchbook,尝试着去运用书里提到的某些观察角度或表现手法,虽然效果不尽如人意,但这个过程本身就充满了乐趣和探索的意义。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有