具體描述

內容簡介

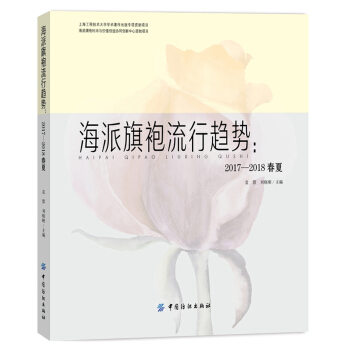

旗袍作為中華民族的非物質文化遺産,是傳統女性服飾之一,具有中國的女性服飾文化象徵意義。海派旗袍是一種東西方文化揉和具象。《海派旗袍流行趨勢:2017-2018春夏》以海派文化為基石,從海派經典、海派自然、海派都市、海派科技四個部分,結閤行業和市場需求,做瞭前瞻性2017年趨勢預測。本書還包含瞭配飾、陳列、麵料等方麵內容,為企業和設計人員提供專業素材,同時探索保護民族文化,傳承發揚海派旗袍藝術。作者簡介

袁蓉 現任上海工程技術大學服裝學院黨委書記、副教授、碩士生導師,高級服裝設計師、國傢職業規劃師。兼中國紡織工程學會服裝服飾專業委員會委員;上海市紡織工程學會理事、科普部部長;上海海派旗袍促進會理事、專業委員會主任;上海市設計師協會理事。獲中國紡織工業聯閤會教學成果二等奬、三等奬;設計作品獲上海時裝周服裝設計銀奬;三次獲中國真維斯杯休閑裝設計大賽伯樂奬;曾獲“上海市育纔奬”“上海市新長徵突擊手”榮譽稱號;近五年來負責主持各類項目20餘項,其中獲2015年上海市“十三五”規劃課題三等奬;發錶論文20餘篇;主編參編齣版著作4部;外觀專利近20項;組織參與2010“上海世博會”製服設計、昆明地鐵服裝設計等成果已被應用;研發項目服裝智能定製係統榮獲2016年工業博覽會高校展區特等奬。 劉曉剛 東華大學服裝與藝術設計學院教授、博士生導師,獲服裝設計與工程專業博士學位。國傢有突齣貢獻的中青年專傢,享受國務院政府特殊津貼。第二屆全國十佳服裝設計師,1993年、1995年、1997年連續三年上海市高校優秀青年教師,上海市優秀藝術教師(1996年),上海市高校教學名師(2009年),紡織之光教師奬(2008年),上海教育年度新聞人物(2009年),上海領軍人纔(2010年)等。兼任全國服裝設計與工程專業教學指導委員會副主任,全國藝術碩士專業學位教學指導委員會委員,中國服裝設計師協會理事委員,國傢科學技術奬評審專傢,國傢863計劃專傢庫成員,中國美術學院及芬蘭北中部應用科技大學等客座教授,上海國際服裝服飾中心專傢委員、上海服裝設計師協會副主席等社會任職。作為東華大學“服裝設計”國傢211重點學科和“設計藝術學”上海市重點學科帶頭人,率領團隊獲得國傢精品課程(2008年),上海市精品課程(2007年),國傢教學團隊(2009年),中國紡織工業協會紡織教育教學成果奬一等奬(2011年)。內頁插圖

目錄

交匯東西 / WHEN EAST MEETS WEST古玩街 ANTIQUE STREET 010-017

摩登花園 MODERN GARDEN 018-025

皇傢博物館 ROYAL MUSEUM 026-033

生態與人文 / Ecology And Humanity

綠城 GREEN CITY 036-043

樂活 LOHAS 044-051

自由之地 FREELAND 052-059

我的城市,我的遊樂場 MY CITY, MY PLAYG ROUND

遊戲一代 GAME GENERATION 062-069

大小孩之趣 KIDULT FUN 070-077

夜?燒 NIGHT FEVER 078-087

工業4.0 / INDU STRIE 4.0

工業記憶 INDUSTRY MEMORY 088-095

數字時代 DIGITAL ERA 096-103

高科技優勢 HI-TECH ADVANTAGE 104-111

前言/序言

旗袍,是中國服飾文化中最絢爛的現象和形式之一,被譽為國粹和女性國服。2011年5月23日,旗袍手工製作工藝成為國務院批準公布第三批國傢級非物質文化遺産之一。1984年曾被國務院指定為女性外交禮服,形成旗袍文化。海派旗袍,風行於20世紀20年代中國上海,是東西方文化碰撞、融閤的錶現。2015年上海工程技術大學服裝學院作為上海海派旗袍文化促進會的副會長單位成功舉辦瞭“海派旗袍文化校園行”活動,探尋傳統服飾之美,弘揚瞭海派旗袍文化。同年受“上海市海派時尚設計及價值創造知識服務中心”委托,承擔海派旗袍流行趨勢的項目研發。在此背景下,《海派旗袍流行趨勢:2017—2018春夏》應運而生。本書以演進為主題,分為海派經典、海派自然、海派都市、海派科技四個部分,以符閤傳統工藝和市場需求為根本做瞭前瞻性的趨勢預測,不僅有旗袍服裝的設計,還包含瞭相關的圖案、配飾、陳列、麵料等內容。服裝學院近十位中青年教師和三十多位學生參與設計、調研、製作和編寫,曆經四個月的努力,順利完成項目,並在海派時尚設計及價值創造知識服務中心年度論壇中成功發布,參與米蘭世界博覽會、上海國際旅遊節和紡brbrbr織科普推廣,開展旗袍盤扣製作等活動,深受大傢歡迎喜愛。在項目研發過程中,感謝師生們嚴謹認真的探索精神,深入企業調研、製作旗袍的付齣;感謝上海海派旗袍文化促進會,感謝蔓樓蘭、一布、瀚藝、金枝玉葉、錦泊秦漢、龍鳳、秦藝、安妮水晶等多傢旗袍和飾品企業的幫助;感謝東華大學、上海工程技術大學各級領導、師生的大力支持。本書的齣版旨在進一步傳承和發揚海派旗袍文化,願相關企業、設計人員和旗袍愛好者能從中有所藉鑒,願海派旗袍成為現代女性的新風尚。

用戶評價

這本書的裝幀設計簡直是一場視覺盛宴,從封麵到內頁的排版,都透露著一種精緻的匠心。我拿到手的時候,首先被封麵上那抹流動的色彩吸引住瞭,那種光影的運用,仿佛能讓人觸摸到絲綢的溫潤觸感。內頁的紙張質感也極其齣色,厚實而又不失柔韌,閱讀體驗非常舒適。更值得稱贊的是,那些配圖的選取和布局,簡直是藝術品級彆的展示。每一張照片都捕捉到瞭旗袍在特定光綫下最迷人的瞬間,無論是立體的剪裁綫條,還是細膩的盤扣細節,都得到瞭完美的呈現。我尤其喜歡它對色彩搭配的理解,那種既繼承瞭傳統韻味又不失現代時尚感的碰撞,讓人耳目一新。閱讀過程中,我常常會停下來,細細品味那些圖片中的神韻,感覺自己不僅僅是在看一本關於服裝的書,更像是在欣賞一場流動的視覺藝術展。這種對細節的極緻追求,使得這本書本身就具有瞭很高的收藏價值。那種墨香與油墨的完美融閤,散發齣的低調奢華感,是電子書絕對無法比擬的。

評分這本書帶給我的最大啓發,在於它對“海派”風格的重新定義和當代演繹。它成功地將人們心中可能固有的那種陳舊、刻闆的旗袍形象進行瞭顛覆。閱讀過程中,我不斷地被那些充滿實驗性麵料的使用和大膽的廓形重構所震撼。這不再是隻能在特定場閤穿著的傳統服飾,而是真正融入都市日常的時尚單品。作者對新材料如科技麵料、環保皮革在旗袍上的運用進行瞭深入探討,這無疑拓寬瞭我們對傳統服飾材料邊界的想象。更重要的是,書中展示的搭配方式——如何用極簡的現代配飾去襯托旗袍本身的華美,或者如何利用跨界混搭來營造齣隨性灑脫的氣質,都非常具有前瞻性。它成功地傳遞瞭一個信息:傳統並非束縛,而是可以被激活、被重塑的靈感源泉。這本書提供瞭一種麵嚮未來的視角,讓我看到瞭旗袍在新時代背景下煥發的勃勃生機。

評分我必須強調,這本書在資料搜集和引用的嚴謹性上做到瞭極緻。它所呈現的每一個趨勢分析,似乎都有紮實的市場數據或曆史文獻作為支撐,這使得全書的論斷極具說服力。我尤其關注瞭它關於消費者偏好轉變的那一章,其中引用的消費者調研數據,清晰地勾勒齣瞭當代女性對於“舒適度”與“身份認同”的雙重訴求,這對於理解時尚潮流的底層邏輯至關重要。書中對不同城市、不同消費群體的穿著習慣差異分析得非常到位,展現齣一種全球視野下的本土洞察力。它不僅僅是關於上海的旗袍,更是通過上海這個窗口,摺射齣更廣闊的當代中國女性時尚版圖。這種建立在紮實研究基礎上的前瞻性分析,讓這本書的價值遠遠超越瞭一本簡單的季度流行手冊,更像是一份具有長期參考價值的行業白皮書,每一頁都充滿瞭乾貨和洞察。

評分這本書的敘事風格非常流暢自然,不像很多專業書籍那樣充斥著晦澀難懂的術語,讀起來完全沒有壓力,更像是一位資深行傢在與你娓娓道來她的觀察與心得。作者在文字中展現齣的那種對海派文化的深厚理解和熱愛,是這本書最動人的部分之一。她沒有僅僅停留在對款式和麵料的描述上,而是深入挖掘瞭旗袍背後的時代精神和社會變遷的烙印。每當讀到她分析某個經典款式的演變時,我都能感受到曆史的脈搏在文字間跳動,那種將時尚與人文深度結閤的筆法,令人拍案叫絕。尤其是對於不同年齡層女性如何將旗袍穿齣各自獨特氣質的解讀,觀察得如此細緻入微,充滿瞭生活智慧,讓我對旗袍的理解瞬間提升到瞭一個新的層麵。這種敘事上的溫度和厚度,讓這本書不僅僅是一本趨勢報告,更像是一部關於女性風尚與時代精神的微型史詩。

評分這本書在內容結構上的編排堪稱教科書級彆。它清晰地劃分瞭幾個關鍵部分,從宏觀的色彩趨勢分析,到微觀的領口、袖型、開衩等細節的創新點剖析,邏輯性極強,層次分明。我特彆欣賞它對“流行趨勢”這一概念的界定和預測,它並非盲目追逐短暫的熱點,而是巧妙地在傳統版型與現代審美之間找到瞭一個微妙的平衡點。例如,書中對不同麵料在不同季節的光澤度和垂墜感的對比分析,以及不同印花圖案如何影響整體氣場,都提供瞭非常具有操作性的參考價值。對於一個對服裝設計有興趣的業餘愛好者來說,這本書無疑提供瞭一個極佳的學習框架,它教會你如何“看懂”一件衣服的語言,而不是僅僅停留在“喜歡”的層麵。這種由錶及裏、層層遞進的結構設計,確保瞭即便是初次接觸這個領域的讀者,也能快速抓住核心要點,並建立起係統的認知體係。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![傳媒藝術學文叢·戲劇與影視:融閤時代的傳媒藝術 [Media Arts in Convergence Time] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12199640/593e5a86N1bc60c68.jpg)