具体描述

产品特色

内容简介

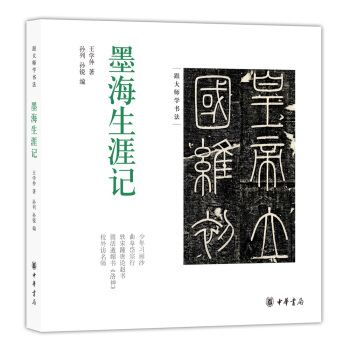

这是著名书画家王学仲先生讲述自己墨海生涯的一本小书。王学仲是琅琊王氏之后,自幼以书法为志业,本书记述了作者从曲阜到北平、从天津到日本,拜师、求学、访碑、授业的独特经历。本书既可为有志于书法学习的读者提供津梁,也记录了上世纪四五十年代京华美术学院、北平国立艺专、中央美术学院等艺校的历史细节,以及齐白石、徐悲鸿、黄宾虹等艺术大师的风采。

作者简介

王学仲(1925-2013),山东滕州人,著名书画家,诗人。天津大学教授,日本国立筑波大学艺术学系客座教授。曾任中国书法家协会副主席。师从徐悲鸿、李可染。著有《书法举要》、《中国画学谱》等。

目录

一、书风世厮守

二、少年习画沙

三、家乡古善国

四、曲阜岱宗行

五、卧碑在阙里

六、负笈向京华

七、校外访名师

八、蹀躞古燕京

九、江南剔石藓

十、师门无内外

十一、津门己出楼

十二、云冈龙门行

十三、筑波开绛帐

十四、黾园莳绿地

附录

儒、释、道三家书风辨

书圣王羲之

轶宋踵唐论赵书

圆活遒媚书《洛神》

精彩书摘

在那动乱的年月中,我已经习惯于橐笔簪墨的生活,行囊中裹着笔墨,装着碑帖,行则心识默写,住则心摹手追。

父亲看我的小楷写得有所长进,便让我抄录他的诗文,抄录古籍。他说,抄书也是练字,苏东坡就是通过抄书练成一笔好字的。这种训练可谓一石二鸟,既练了字,又学了古诗文辞,二十岁以前这种抄书活动,是我每日的常课。溽暑挥汗,冰冻呵砚,乐此不疲。

十四岁那年,父亲开始正式让我练习草书。他教我的方式是先识记草字,临《草诀百韵歌》,临过之后,还得让我把草字的笔意默写出来。这一课题完成后,才是临孙过庭《书谱》。我临了几遍,受益匪浅。此后,换写《十七帖》,草书的步序才逐渐分明起来。

他(边秋水先生)曾教导我:“唯有习隶书可以上通下达。上通即打开掌握金文、甲骨、秦篆的通道,下达则指对正书、行草的熟稔。一个书家不管兼长多少书体,隶书永远是正工。”根据他的要求,我在中学后期主攻《张迁碑》《礼器碑》《华山庙碑》。通过对这些碑版的临习掌握,以确立自己书体的性质。他不准我随意挥笔——他说这是对我“敲冷鞭”,“阅之在多,临之在专”,他允许我旁观博览,但不许尽临。一种碑帖选定,他要求我至少临习百通以上。他严苛约束我先求形质,后求萧散,再求雄肆。

——王学仲

用户评价

这本书给我的最大震撼在于它对“传承”二字的深刻诠释。它不仅仅是教你如何写出“像”古人作品的字,更重要的是,它引导读者去探寻这些经典作品背后所蕴含的文化基因和时代精神。作者在介绍某位大家时,会穿插讲述那个时代背景下的文人生活、他们的抱负与挣扎,使得每一个字帖仿佛都有了鲜活的生命力,不再是冰冷的墨迹。这种“以史入书”、“以人为本”的教学方法,极大地提升了学习的趣味性和深度。我以往总觉得书法离我很遥远,是那些高高在上的艺术品,但读完这本书,我明白了,书法是生活的一部分,是文人精神的载体。它让我开始关注墨的浓淡变化中所体现的情绪,关注线条的粗细中流露出的性情。这本书的价值远远超过了教你写几个漂亮的字,它是在潜移默化中重塑你对传统美学的认知框架。每次拿起笔,都会想起书中关于“气韵生动”的论述,这种对内在精神的追求,是任何技巧书都无法比拟的。

评分坦白说,市面上关于书法的书籍汗牛充栋,但大多要么过于侧重技巧,流于表面;要么过于强调理论,晦涩难懂。这本书成功地在这两者之间找到了完美的平衡点。它像是一本精心烹制的盛宴,既有令人垂涎欲滴的“视觉享受”(精美的字帖选例和清晰的图示),又有营养丰富、令人回味无穷的“精神食粮”(深入的文化洞察与学习方法论)。这本书最打动我的地方,在于它强调了“慢”的价值。在如今这个追求效率的时代,作者却用整本书的篇幅,去阐释如何慢下来,如何沉下心来,去感悟一笔一画之间的时间凝固。这种对传统节奏的坚守,本身就是对现代人心浮气躁的一种有力矫正。读完后,我不再急于求成,而是更愿意享受在磨墨、铺纸、落笔的每一个细微的瞬间,这种心态的转变,才是这本书带给我最宝贵的收获。它让我真正理解了,书法不是一项技能,而是一种生活态度。

评分这本书简直是翻开了我认识传统文化的一扇窗,那种感觉就像是久旱逢甘霖,尤其对于我们这些半路出家,对书法还停留在“写好看点”的阶段的人来说,简直是醍醐灌顶。作者在讲述学习历程时,那种真诚和毫不保留的分享,让人觉得非常亲切,不像有些理论书那样高高在上,而是像一位经验丰富的前辈,手把手地拉着你往前走。我特别欣赏书中对于“心法”的阐述,它不仅仅停留在笔法、结构这些硬性的技术层面,更深入到对古人创作心境的体悟。比如,书中描述临帖时如何做到“形神兼备”,那种通过反复揣摩字帖,最终达到与古人对话的境界,描绘得淋漓尽致。这让我意识到,书法学习绝非机械的模仿,而是一个不断提升自我、完善性情的过程。每一次翻阅,都能从字里行间感受到作者对艺术的敬畏与热爱,这种饱满的情感也感染着我,让我更有动力去拿起毛笔,哪怕只是写下一个“之”字,也愿意花上更多的心思去体会其中的韵味。这本书的排版和选材也非常考究,印刷的质感使得那些名家字帖的细节得以清晰呈现,这一点对于初学者辨识笔触的轻重缓急至关重要。

评分这本书的结构安排非常巧妙,它没有采用那种传统的、枯燥的“技法大全”模式,而是将学习过程融入到一个个生动的故事和清晰的步骤分解之中。初读时,我原以为会是那种需要反复查阅才能理解的专业术语堆砌,没想到作者的叙事方式如此流畅自然,简直就像在听一位智者娓娓道来他如何克服学习中的种种迷茫与困惑。尤其让我印象深刻的是关于“用笔”那一章节的讲解,作者没有简单地用“提、按、顿、挫”来概括,而是结合了对不同时期、不同书体用笔特点的细致对比,让我清晰地看到了,同样的工具,在不同心境和力度下会产生何等天壤之别。读完这部分,我立即去试着练习,竟然感觉自己对笔锋的控制力有了质的飞跃,不再是仅仅“写”上去,而是真正地“驾驭”着它在宣纸上游走。这种理论与实践结合得恰到好处的讲解,大大缩短了我从“理解”到“掌握”之间的鸿沟。对我来说,它不仅仅是一本教学书,更像是一份长期有效的学习规划指南,让我知道下一步该关注什么,该突破哪个瓶颈。

评分这本书的文字风格极其雅致而不失力量,有一种温润如玉的质感,读起来非常舒服,完全没有那种为了迎合大众而刻意“口语化”的浮躁感。作者在专业术语的运用上把握得非常好,即使是初学者也能凭借上下文语境理解其深层含义,这体现了作者深厚的文字功底和极高的教学智慧。我尤其欣赏作者对“取法”的看法,他没有简单地鼓励盲目崇拜某一家一派,而是引导读者建立自己的鉴赏体系,理解不同风格的内在逻辑和审美取向,从而在兼容并蓄中找到最适合自己的路径。这种开放和包容的态度,对于正在摸索期的学习者来说,是最好的定心丸。它告诉我们,书法学习是一场漫长的修行,允许犯错,鼓励探索,最重要的是保持一种谦逊而求真的态度。这本书的阅读体验是沉浸式的,我常常会忘记时间,沉醉于作者对线条美学和结构平衡的精妙剖析之中,仿佛自己也一同走过了作者的求索之路。

评分此用户未填写评价内容

评分非常满意,质量很好,价格也很优惠

评分非常满意,质量很好,价格也很优惠

评分正版书,印刷清晰,纸质优良

评分绝对是好书,价格也便宜,很值得一读。

评分好书!

评分书好,配送速度快。

评分好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

评分???????????????

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有