具体描述

产品特色

编辑推荐

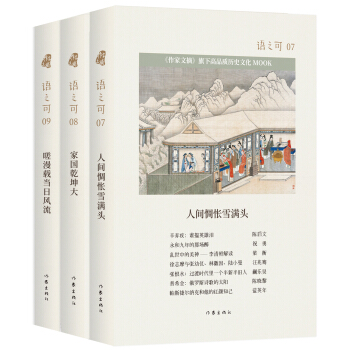

《语之可·名家文集第三辑(套装共3册)》收录《语之可07.人间惆怅雪满头》、《语之可08.家国乾坤大》、《语之可09.嗟漫载当日风流》

“文史之旨趣,家国之气象”

兼具史料性、思想性、文学性

以文艺美浸润身心 用思想力澄明未来

内容简介

《嗟漫载当日风流》为《语之可》系列的第9本,收录了季羡林、张充和、黄永玉、乐黛云、刘心武、王安忆、钱理群、沈芸等诸位名家怀人记事的回忆类文章,从中可以一窥过往岁月的人物风华。

《语之可》志在以一种独立纯粹的阅读趣味在浩如烟海的文字中发现、筛选、整理那些兼具史料性、思想性、文学性的历史文化大散文——既有学者的深邃,旨要高迈、洋溢着天赋和洞见,又有文人的高格,灵动优美、感动人心,以价值力量的文字,剑指“文史之旨趣,家国之气象”。

《家国乾坤大》为《语之可》系列的第8本,收录了黄仁宇、雷颐等诸位名家学者的大历史散文。

《语之可》志在以一种独立纯粹的阅读趣味在浩如烟海的文字中发现、筛选、整理那些兼具史料性、思想性、文学性的历史文化大散文——既有学者的深邃,旨要高迈、洋溢着天赋和洞见,又有文人的高格,灵动优美、感动人心,以价值力量的文字,剑指“文史之旨趣,家国之气象”。

《人间惆怅雪满头》为《语之可》系列的第7本,收录了蓝英年、梁衡、祝勇、汪兆骞等诸位名家的大历史散文。

《语之可》志在以一种独立纯粹的阅读趣味在浩如烟海的文字中发现、筛选、整理那些兼具史料性、思想性、文学性的历史文化大散文——既有学者的深邃,旨要高迈、洋溢着天赋和洞见,又有文人的高格,灵动优美、感动人心,以价值力量的文字,剑指“文史之旨趣,家国之气象”。

目录

《语之可07.人间惆怅雪满头》

《语之可08.家国乾坤大》

《语之可09.嗟漫载当日风流》

精彩书摘

辛弃疾:谁揾英雄泪

陈启文

从二十出头南渡归宋,经历了二十年宦海沉浮,无论他怎样不甘沉沦地打拼,他那“归正人”的尴尬身份、倔强刚烈的军人性格和对北伐抗金始终不渝的热情,当然还有他难辞其咎的滥杀和“聚敛”,使得他在南宋官场始终是一个难以兼容的另类。

一

当一个身影穿越翻卷的狼烟和黑暗中的烽火闯入我的视线,我感到笔下的文字骤然复活。那是一个死了千百年的人,多少年了,他依然活着,依然让你感觉到一个生命胸膛里的热量、血脉偾张的悲愤与激情,那一身血性随时都将喷薄而出,却又长久地压抑着。

透过一个古人的名字,大致可以猜测到他的身世、志向和命运。辛弃疾,原字坦夫,号稼轩,齐之历城(今山东济南)人。日后,他缘何又将原字坦夫改为幼安呢?一说是他幼年多病,二说是志在效仿西汉大将霍去病抵抗异族入侵。看看这两位古人的名字,何其相似乃尔!霍去病,字幼安;辛弃疾,字幼安。去病,弃疾,实为同义词,而幼安,望文生义,就是祈望幼时平安,无恙无灾。辛弃疾原字坦夫,其实也寄予了平坦、平安之意。史上有一种说法,霍去病原是有名无字的,由于他是父亲跟公主的女奴私通所生,霍去病从一开始就是一个屈辱的、暧昧的、连他父亲也不敢承认的产物。辛弃疾倒是有一个名正言顺的身世,但在他出生前的十三年,他家乡山东一带就已从大宋版图沦为了金国的版图,这让他的身世也变得暧昧了,他到底是金朝人,还是宋朝人?而这暧昧的身世,必将给他带来屈辱的命运。

由于父亲早逝,辛弃疾从儿时起就追随大父(祖父)辛赞宦游各地。他在日后给宋高宗的《奏进札子》中云:“大父臣赞,以族众,拙于脱身,被污虏官,留京师,历宿、亳,涉沂、海,非其志也。”——辛弃疾为祖父辩解,为了保护一大家子人而无法脱身,身为汉人的辛赞迫不得已才做了金朝的官吏,一直做到金朝南京(开封)知府,却是身在曹营心在汉,一直希望有机会能够“投衅而起,以纾君父所不共戴天之愤”。辛赞一度知亳州谯县(今安徽亳县),此地地处黄淮平原南端,是金军南侵或南宋北伐的必争之地。金人如强寇入室,霸占汉人的房屋田地,强奸汉族妇女,挖汉人的祖坟,许多满腹诗书的汉族士人,为了苟活,只能给金人充当马夫和差役。历史上,每一次游牧民族对中原的征伐,无不是野蛮对文明的摧残,这种历史的大倒退,也是中国王朝更迭中难以摆脱的劫数之一。当一个少年出现在历史现场,眼睁睁地看到了故国沦陷后的部分真相,一个被征服民族的悲惨与屈辱给他带来了锥心的刺激,也让他提前觉醒。他随祖父一起“登高望远,指画山河”,聆听祖父讲述前朝往事,远眺这沦陷于鞑虏铁蹄下的大好河山,从小便立下了霍去病之志,也像霍去病一样苦练武功与骑射,冀望有一天,他也能“拥旄为大将,汗马出长城”。

但辛弃疾接下来的一段历史却是不太好交代的历史,他十四岁时,便由济南府保荐到燕京参加金朝进士考试,落第;三年后他再次赴考,依然落榜。没有多少人追究他落榜的原因,更多是追问他为何要参加金人的科举,这不也是对金朝正统地位的一种认同吗?这就难免有认贼作父之嫌。只有换一种历史眼光看,才能从正面解读这一段非常的历史:在华北和中原沦入敌手后,许多沦陷区的志士之所以参加金朝科举,是为了打入金朝军政部门,伺机以动,一旦有机会,就会率师或举城南归。辛弃疾未来的老丈人范邦彦就是“举城南归”的一个典型,辛弃疾则是率师南归的一个代表。又据说,辛弃疾两赴燕京参加科考还有另一层心机,那就是在赶考路上有了观察沿途地形和敌情的机会,他心中早在做抗金的准备。此说让我觉得有些牵强,却也是有依据的,辛弃疾对金占区地形和敌情的观察,后来都一五一十地写进了他的《美芹十论》等军事名篇中。

当岁月被高度压缩,时间的刻度反而变得分外清晰。绍兴三十一年(1161年),一个少年已长大成人,他大父辛赞也已逝世。而我特意选在这一年来描述辛弃疾接下来的人生,只因这是辛弃疾一生中的第一个转折点,无论是辛弃疾的个人命运史,还是对于宋金王朝的历史,这都是极重要的一个年份。是年,金国第四代皇帝完颜亮大举南侵。在金史上,完颜亮以弑君篡位而登极,在迁都燕京之后,又以铁腕整肃吏治,在他的高压下进一步完善了大金帝国的中央集权。这样一个野心勃勃的皇帝,自然不满足做一个半壁江山的天子,对偏安江南的南宋,他觊觎已久,此次南征,他踌躇满志,试图一举吞并南宋。但这位不可一世的金帝显然低估了他背后那些汉儿的力量:金军主力倾巢而出奔赴江淮,给了各路抗金义士一个揭竿而起的契机,燕赵自古多豪侠,一旦有谁振臂一呼,那些忍辱负重的汉族百姓突然挺起了腰杆,纷纷拿起锄头扁担从田垄间奔向战场。

一个自小就练成一身武艺、又饱读诗书的汉儿,一旦到了历史的关键时刻,决不会袖手旁观。二十一岁的辛弃疾很快就在济南南部山区拉起了一支两千多人的队伍,随后又加入了由耿京统率的一支声势浩大的队伍,耿京命他为掌管文书和帅印的掌书记。其时,有个叫义端的花和尚,原本是一支小股义军的首领,被辛弃疾“招安”,拉到了耿京帐下。没想到这个义端见辛弃疾小小年纪就当上了掌书记,他却从一个可以独行其事的小头领变成了耿京麾下的一个小头目,这让他既妒忌又不甘,此处不留爷,自有留爷处,竟从辛弃疾这个掌书记那里窃了帅印,连夜逃奔金营。耿京一听丢了帅印,在盛怒之下不问青红皂白,怀疑这是辛弃疾与义端串通一气,欲拿辛弃疾问斩。实话实说,就是把辛弃疾斩了也不冤,就算他没与义端串通一气,这也是严重失职、渎职的大罪。辛弃疾倒也不怕死,但死也要死得明明白白,他向耿京立下军令状:等他追回帅印,甘愿引颈就戮!接下来的一幕,让我这个历史的追踪者充满震惊:辛弃疾带了一哨人马,竟然突破了金军的重重防守,在虎穴里一举生擒了义端。义端赶紧交出帅印,想以此换取一条狗命,辛弃疾手起刀落,一道白光像闪电般一闪,义端的脑袋已滚落到了脚下。辛弃疾的历史形象在血腥中一下变得鲜明夺目,他就是这样一个杀人不眨眼的狠角色。

一方夺回的帅印,连同一颗血淋淋的人头,让耿京震惊不已,也让辛弃疾重新得到了耿京的信赖,他不但保住了自己的脑袋,并且跻身于耿京麾下的十来个核心人物中。这十来人中,又唯有辛弃疾饱读兵书,精通文墨,这也让他成了义军中的智多星。他的智,不是机智,而是深谋远虑的智慧。他既考虑如何从战术上打一场胜仗,又能以长远的战略眼光思虑如何才能彻底打败金军,光复大宋故疆。也正是这样的战略目光,让他清醒地意识到,光靠义军的力量是不行的,还必须派人去江南联络宋廷,把义军改编为由宋军节制的正规军,如此,方可与宋军里应外合,南北夹击,最终取得抗金的全面胜利。对义军的出路,他也想得很透,很实在,若义军能在山东立足,就坚持在敌后抗战;若不能立足,则率师南渡归宋。耿京听了他这一番建议,连连点头,翌年正月,命辛弃疾等人奉表南归。此去天遥地远,一路烽火狼烟,耿京目送着那背着沉沉重负的身影渐行渐远,他是否预感到,这一别竟成永诀……

辛弃疾等人穿过一道道烽火线,于正月十八日抵达建康(今南京市),当天即被巡幸建康的宋高宗赵构召见,高宗嘉其忠义,授耿京为天平节度使、知东平府,对耿京麾下的主要部属也各授官职,辛弃疾被授以右承务郎,这只是个比芝麻官还小的文散官,却是他第一次被授以南宋的官职,也是朝廷命官了。就在辛弃疾南下之际,金帝完颜亮在采石之战中被南宋文臣虞允文击败,完颜亮败退到扬州一带,又试欲从瓜洲渡江攻宋。历史上突发戏剧性的一幕,一直处于完颜亮高压之下的金军内部矛盾爆发,弑君篡位的完颜亮遭报应了,在瓜洲为部下所弑。当金军在内讧的纷乱中向北撤退时,辛弃疾也踏上了北上的归途,没承想在金军发生内乱时,抗金义军内部也发生了叛乱,义军头领耿京被一个叫张安国的叛徒杀害了,等到辛弃疾日夜兼程赶回山东,义军大部已在群龙无首的状态下溃散。辛弃疾很快又拉起了一支五十多人的小部队,接下来的事情又让我这个历史的追踪者目瞪口呆:他竟然率五十余骑对几万人的金营发起突袭,又一次创造了战争史上的奇迹——在数万金军中竟然一举活捉了叛徒张安国,随后又在金军的围追堵截下,辗转数千里,冲过了金军的一道道防线,越过淮河与长江天险,最终把叛徒张安国带回了建康,交给宋廷处决。

当一个叛徒在游街示众后被当众枭首,一个铁血英雄的传奇在南宋朝野也像神话一样流传。传说中的辛弃疾貌似古怪的青兕,而青兕是一种比老虎略小、奔势如豹的猛兽。他这古怪而凶猛的形象在满朝江南秀士中从一开始就是一个异类,那些文质彬彬的江南秀士们是否闻得惯他身上散发出的那来自荒漠与旷野的浓重北方气味,还有那来自战场的血腥味?至少,那个比辛弃疾年长十七岁的朝臣洪迈对他是特别欣赏的,他在《稼轩记》中惊叹不已:“壮声英概,懦士为之兴起,圣天子一见三叹息。”

二

辛弃疾是真英雄,但宋高宗不是什么“圣天子”,而且是历史公认的投降派领袖。但从历史事实看,高宗对辛弃疾还是挺优待的,任命他为江阴签判。宋代各州府选派京官充当判官,掌诸案文移事务,时称签书判官厅公事(简称签判)。这虽是个比芝麻官还小的官,但对辛弃疾已经不薄了。从宋朝对进士的安排上看,状元授承事郎,职除上郡签判;榜眼授承奉郎,探花授承务郎,职除中郡或下郡签判,而一般进士仅授以县主簿一类的佐官。江阴乃是南宋富庶的上郡,宋高宗把一个没有进士功名、才二十出头的“归正人”命为江阴签判,已是按状元待遇破格使用。皇恩浩荡,一个从金占区南渡的“归正人”,从此便开始了在南宋的仕宦生涯。

若要解读南宋“归正人”尴尬的身份和屈辱的命运,辛弃疾是一个最典型的标本。

初来江南,辛弃疾一开始也许没有那么强烈地感到身份的尴尬。他南渡归宋不是为了来做一个太平官,而是渴望南宋让他带兵打仗、北伐抗金,又加之高宗曾多次赞赏他的抗金义举,在一个“圣天子”的激励下,辛弃疾那一身烈性的血一直在沸腾,这样的雄心足以淹没所有的尴尬。就在他签判江阴不久,宋高宗内禅,当了太上皇,宋孝宗即位,这位锐意北伐的皇帝在即位之初也是热血沸腾,一方面为岳飞平反昭雪,一方面又重用张浚等主战派大臣,这让辛弃疾愈是如逢英主。此时张浚正为渡淮北伐运筹帷幄,辛弃疾自以为英雄有了用武之地,他不计自己只是一个人微言轻的区区江阴签判,莽莽撞撞地去求见张浚,条分缕析地献“分兵攻金人之策”:“为吾之计,莫若分几军趋关陕,他必拥兵于关陕;又分几军向西军,他必拥兵于西京;又分几军望淮北,他必拥兵于淮北,其他去处必空弱。又使海道兵捣海上,他又着拥兵捍海上。吾密拣精锐几万在此,度其势力既分,于是乘其稍弱处,一直收山东。虏人首尾相应不及,再调发来添助,彼卒未聚,而吾已据山东,中原及燕京自不消得大段用力。”可惜,张浚这位矢志不移的主战派领袖,却是一个很难听得进别人进言的统帅,他此时正运筹帷幄,决胜于千里之外,压根就没有察觉正在迫近的深渊。一个区区江阴签判的进言,又怎么能说服他呢。辛弃疾诚然精神可嘉,却也未免太天真了。他这一番“分兵攻金人之策”最终也就是纸上谈兵,后来被他的好友朱熹郑重其事地记在《朱子类语》里,让后世徒生嗟叹又徒呼奈何。

前言/序言

后记

在出版界和报业从事编辑工作多年,每天的阅读中,有许多意境阔远、独抒性灵的文章跳脱出来,却往往由于不符合图书选题或报刊版面的需要而最终割爱,殊为遗憾。最近这些年我所供职的《作家文摘》是一份内涵丰富、偏重文史的文化类报纸,拥有一支视野开阔、眼格精准的编辑队伍,茶余饭后的研谈中深感一些有嚼头的选题有必要进一步地深化或拓展,慢慢构思出一本内容偏重轻历史的杂志书雏形,意欲采用连续出版物的形式,在大部头的图书与快节奏的报刊之间取“中”,融合报刊的轻便丰富和书籍的系统深入,既不会使读者产生需要正襟危坐啃读长篇出版物的畏惧心理,又不会觉得不够有料,因浅尝辄止而怅然若失。

为了体现一种对高迈深远文字的追求与向往,这本连续出版物取名《语之可》,书名受启发于孔子所言“中人以上,可以语上也;中人以下,不可以语上也”。书的定名颇费踌躇,曾有《语可》《语上》之名,最后定名于《语之可》,是觉得这样语感更富于变化,语义也更丰富。特邀北京大学著名教授赵白生翻译成英文,赵教授初译“Beyond Words”,已觉极佳,不想他又颇费思量地译作“Proper Words”,我觉得这两个都是言近旨远,很棒地表达了我们所想表达的意味。

具体的选稿约稿,我们希望能够秉持一种独立纯粹的阅读趣味,在浩如烟海的文字中发现、邀约、筛选、整理那些兼具史料性、思想性、文学性的历史文化大散文。这些作品应该既有学者的深邃,旨要高迈、洋溢着天赋和洞见,又有文人的高格,灵动优美、感动人心,能够以最有价值最具力量的文字,剑指“文史之旨趣,家国之气象”。其余,英雄不问来路,无论作者声名,无论是否原发。

《语之可》原计划每季度推出一辑,每辑三册,每册6万到8万字,5到10篇文章,文章长短数千字至一两万字不等。每册所收文章内容旨趣相近,围绕一个画龙点睛的分册主题。每册都配有一组绚丽多姿的文艺插图,附有背景介绍和衍生的艺术史知识,构成一个微型的纸上主题画展,以期与内文的气质一脉相承,珠联璧合。装帧上我们希望这本书精巧易携、简静大气。

一位作家曾感慨:编辑是一群无声、无名的人,他们的一生像一块巨大冰岩,慢慢在燥热的世间溶化。这是个纸质出版从田园牧歌步入挽歌的时代,几个有点理想、有点激情又有点纠结、有点随性的编辑,究竟能做点什么呢?要不要做点什么呢?始终难忘讲述一群辞典编辑日常的日本小说《编舟记》,书中这样解释事业的“业”字:是指职业和工作,但也能从中感受到更深的含义,或许接近“天命”之意。如以烹饪调理为业的人,即是无法克制烹调热情的人,通过烹饪佳肴给众人的胃和心带来满足。每一个从业者,都是背负着如此命运、被上天选中的人。也许,我们这些以编辑为志业的人就是一群无法克制编辑热情的人,能够为读者呈奉出几本可资信赖的读物正是上苍给我们的机遇。一事精致,便可动人。很多英伦品牌历经数百年沉淀,淬炼出一种经久不衰的高尚风范,每件单品都仿佛在唤回一个逝去的优雅世界。纸质读本也是一种历久弥新的单品,以其可触可感,有热度、见性情的朴素温暖着人们的情感与记忆。在这个高速运转、速生速朽的时代,我们唯愿葆有初心,以真诚,以纯粹,以坚守,分享打动内心的文字,也期盼这文字的辉光映亮更多的人。

虽然沉潜思量多年,就本书的出版而言,由于主观的懒散及客观的冗务,却是各种拖延蹉跎,只是在工作之余零敲碎打,有一搭无一搭。直到2017年初,《语之可》第一辑《可惜风流总闲却》《英雄一去豪华尽》《也无风雨也无晴》才面世。此后的出版仍难脱我们的散漫风格,并不能严格按照原计划的每季度一辑的时间推出,第二辑《谁悲关山失路人》《白云千载空悠悠》《频倚阑干不自由》至7月才出版。好在图书出版后读者给予了热情的支持与期待,许多作者也表现出毫不计较的信任,我们感念之余深受鼓舞,决心使《语之可》不断成长,日臻美好。

临事是苦,回想是乐。不管如何沉吟,最后收束时似乎总是感觉仓促而不满足,或是眼高手低,或是现实所羁,力有不逮,粗疏和不足之处在所难免,敬请各位方家指正。

张亚丽

二〇一七年秋

用户评价

终于等到了这套《语之可·名家文集第三辑》,简直是一份期盼已久的礼物。我一直以来都对文学作品有着强烈的喜爱,尤其是那些能够触动我灵魂深处的文字。这套文集的“名家”二字,对我来说就意味着品质的保证,而“文集”的形式则让我看到了不同思想火花的碰撞。我更倾向于那些能够引起我强烈情感共鸣的篇章,它们或许是关于人生的感悟,或许是对社会现象的独到见解,又或许是对自然万物的细腻描绘。我希望这套文集能带给我一次精神上的洗礼,让我能够从中汲取力量,更好地理解生活,更深刻地认识自我。我期待着在这三册书中,找到那些能够打动我的文字,让它们在我的心中激荡起永恒的回响。

评分这套《语之可·名家文集第三辑》在我书架上占据了一个显眼的位置,它的厚重感和精美的设计,无不散发着一种经典的气息。我一直相信,真正的文学作品,是能够经受住时间考验的,它们能够跨越代沟,引起不同时代读者的共鸣。虽然我还没来得及细读,但仅从书名和作者阵容,我就对这套文集充满了期待。我喜欢那些语言文字优美、思想深刻的文章,它们能够让我暂时忘却世俗的烦恼,沉浸在一种宁静致远的精神境界中。我希望在这三本书中,能发现那些能够触动我内心深处、引发我思考的作品,它们像一盏盏明灯,照亮我前行的道路,让我对生活有更深刻的理解和感悟。

评分在繁忙的生活节奏中,偶尔能够抽身出来,与几位文学大家的思想来一场深度对话,无疑是一种极大的慰藉。这套《语之可·名家文集第三辑》就是这样一本能让人静下心来,细细品味的读物。我尤其喜欢这类汇集了不同风格和思想的文集,因为它们就像一个多元的文化沙龙,总能在不经意间碰撞出意想不到的火花。我并非某个特定流派的狂热追随者,而是更倾向于从广泛的阅读中汲取养分。因此,这套文集对于我来说,就像一次精心策划的文学探险,我期待着在未知的领域中发现惊喜。我猜测,其中定然有那些描摹细腻、情感充沛的篇章,能够勾起我尘封的记忆;也可能有意想不到的哲学思辨,让我对司空空寻常的现象产生全新的认知。我坚信,优秀的文学作品,无论时代如何变迁,总能触动人内心最柔软的地方,引发深刻的思考。

评分收到这套《语之可·名家文集第三辑》,心中涌起一阵莫名的激动。我对“名家”二字有着天然的敬意,也对“文集”的形式充满期待。我一直认为,能够被冠以“名家”之称的作者,其作品必然经过时间的沉淀和读者的检验,蕴含着超越时空的智慧和艺术价值。这套文集,以“第三辑”的身份出现,更说明了其内容的丰富性和延续性,让人对其品质充满信心。我倾向于那些语言精炼、意境深远的散文,它们不像小说那样有跌宕起伏的情节,却能在平淡的叙述中蕴含着深刻的哲理,让人回味无穷。我希望这套文集能带我进入一个更加辽阔的精神世界,让我与这些伟大的灵魂进行一场跨越时空的对话,从中汲取智慧,获得启迪。

评分终于将这套《语之可·名家文集第三辑》捧在手里,沉甸甸的质感,装帧也十分精美,让人忍不住细细摩挲。翻开第一册,一股墨香扑鼻而来,瞬间将我拉回到那个沉醉于文字海洋的时光。我一直对散文情有独钟,尤其是那些能触及内心深处、引发共鸣的作品。这套文集的名字“语之可”,便足以勾起我的好奇心,仿佛每一句话都蕴含着某种“可以”的智慧,值得细细品味。虽然我还没有深入阅读,但从目录和作者的声名来看,这绝对是一场不容错过的文学盛宴。我期待着在这三册书中,能够遇见那些或温婉、或犀利、或深邃的思想,它们如同星辰,点亮我阅读的夜空。我知道,好的散文不仅仅是辞藻的堆砌,更是作者生命体验的浓缩,是灵魂深处的袒露。我热切地希望,这套文集中的每一篇文章,都能给我带来新的启发,让我对生活、对人情、对世事有更深刻的理解。我已经迫不及待地想沉浸其中,让文字的力量洗涤心灵,让那些精妙的构思和别致的语言,在我的脑海中留下深刻的烙印。

评分读书总会遇到喜欢的文章,有有心人帮忙辑一辑,虽非篇篇讨喜,但总体读来不差。有时颇可补专研文章之不足。

评分非常好的书,九本都买了

评分快递极快。很好的书籍。留着慢慢看吧

评分此用户未填写评价内容

评分书太好了,收到即看,很满意,物流也快。

评分这个系列的作品都非常经典

评分值得一读的好书!

评分此用户未填写评价内容

评分期待已久,质量不错,好评

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![乐琦的神奇力量(2018版) [7-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12260505/5a3783d6N75e95ce7.jpg)