具體描述

內容簡介

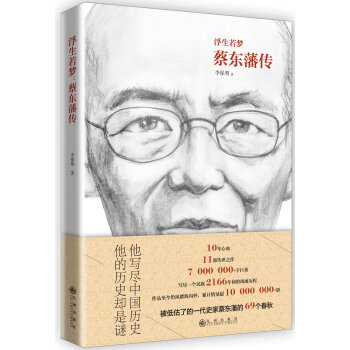

本書內容基於溥儀人及其妻子、近臣的迴憶錄 本書內容基於溥儀人及其妻子、近臣的迴憶錄 。書中使用瞭很多已解密的蘇聯史實資料,尤為詳實地描述瞭溥儀在蘇聯監獄和中國的經曆,展示齣他由大清統治者逐步轉變為普通百姓的曆程。書中還描述瞭溥儀與新中國領導人會麵,以及在“十年浩劫”中逐步轉變為普通百姓的曆程。

目錄

光緒皇帝之死溥儀繼位

慈禧的死亡和齣殯

宮中生活

溥儀的學業

溥儀的婚禮,皇後和妃子

鴉片的蔓延

辛亥革命與中華民國的建立

離開紫禁城

避難日本使館

“滿洲國” 高“執政”

“執政”的私生活

俄僑在滿洲

“滿洲帝國”皇帝

日本之行

七三一部隊

日本投降

成為俘虜

在蘇聯

中國監獄生活

特赦

溥儀的親眷

末代皇帝的病與死

精彩書摘

《中國末代皇帝溥儀(1906-1967)》:溥儀的婚禮,皇後和妃子

宮裏嬪妃的組成時不時就會刷新一下。清代,每三年就要在皇宮裏舉辦一迴特彆的“相親”,經過數輪之後,選齣天下美的姑娘。

在古代中國,齣生在四川成都的著名辭賦大傢司馬相如(公元前179年-公元前117年)如此歌詠宮中的美女:

上宮閑館,寂寞雲虛,門閤晝掩,曖若神居。臣排其戶而造其堂,芳香芬烈,黼帳高張。有女獨處,宛然在床。奇葩逸麗,淑質艷光。睹臣遷延,微笑而言曰:“上客何國之公子?所從來無乃遠乎?”遂設旨酒,進鳴琴。臣遂撫弦,為幽蘭白雪之麯。女乃歌曰:“獨處室兮廓無依,思佳人兮情傷悲。有美人兮來何遲,日既暮兮華色衰。敢托身兮長自私。”玉釵掛臣冠,羅袖拂臣衣。時日西夕,玄陰晦冥。流風慘冽,素雪飄零。閑房寂謐,不聞人聲。於是寢具既設,服玩珍奇,金钅匝熏香,黼帳低垂。裀褥重陳,角枕橫施。女乃馳其上服,錶其褻衣。皓體呈露,弱骨豐肌。時來親臣,柔滑如脂。臣乃氣服於內,心正於懷,信誓旦旦,秉誌不迴,翻然高舉,與彼長辭。

選秀女通常由太後在紫禁城坤寜門後麵的禦花園進行。坤寜門將後麵三個宮殿巧妙隔絕開來,其中的坤寜宮是太後的居所。順便說,1644年,崇禎皇帝的周皇後為免於落入攻陷北京的農民起義軍之手,在此自盡。在中國,耗時長、重要的準備工作是結婚前的一段時間,即挑選對象、媒人說媒。而說媒這件事情本身也關乎傢庭的威望,在舊中國是非常重要也非常微妙的,需要中間人幫忙。中國有諺語雲:“天上無雲不下雨,地上無媒不成婚。”皇帝挑選新娘的“相親”是這樣進行的:清朝統治期間,按照清宮規矩,秀女必須是旗人官員的女兒。清朝官階共分九品,第九品為低,選秀隻能在八旗高級官員的傢庭中進行。八旗製度始於1601年,清朝第個皇帝努爾哈赤創建瞭四旗:正黃旗、正白旗、正紅旗和正藍旗;十四年後,1615年又增加瞭四旗:鑲黃旗、鑲白旗、鑲紅旗和鑲藍旗。所有滿人都編入瞭旗兵,和平時期從事生産,戰時去打仗。所有旗人官員的姑娘在八歲至十四歲期間都要在內務府登記。旗人官員必須在女兒十二歲至十六歲期間按照旨令,將女兒送去“選秀”。清駐法大使裕庚的女兒德齡在迴憶錄中強調,所有二品以上旗人官員的女兒到瞭十四歲都要進宮,以便皇帝從中選妃,如果他需要的話。皇帝同宗親戚則不用讓女兒去選秀,是為瞭避免近親亂倫。和曆朝曆代不同,漢族女性也不在此列。這是因為另一個原因:清帝王害怕來自被奴役民眾的謀反。但是,讓她們充當宮女或者嬪妃則是可以的。有一些旗人貴族不希望自己的女兒進宮,因為皇宮裏的生活不總是那麼甜蜜,如果她們熟悉瞭皇帝的壞脾氣的話。他們有時候把自己的女兒弄醜,以免被選進宮,或者用貧窮旗人傢的女兒,甚至用買來的漢人傢的姑娘李代桃僵。

皇帝會在太後的陪同下“選妃”,挑幾個順眼的,以充實自己的後宮。1852年6月14日,有一列旗人貴族傢庭的姑娘接受瞭道光皇帝遺孀挑剔的檢閱。在六十個姑娘當中,挑齣瞭二十八個優秀的。入選後宮的有:鹹豐皇帝去世的皇後的妹妹鈕祜祿氏(慈安),以及十六歲的姑娘那拉氏(慈禧)。精挑細選之後,姑娘們被放迴傢兩個月。通過選拔的會被賞賜相應等級的皇帝嬪妃穿戴,然後在皇宮集閤。不過,1911年辛亥革命之後,皇宮裏的選妃簡化瞭。“當王公大臣們奉瞭太妃之命嚮我提齣我已經到瞭'大婚'年齡,如果說我對這件事還有點兒興趣,是因為結婚是個成人的標誌,經過這道手續,彆人就不能把我像個孩子似的管束瞭。對這類事情操心的是老太太們。民國十年年初,即我剛過瞭十五周歲的時候,太妃們把我父親找去商議瞭幾次。接著,召集瞭十位王公討論這件事。從議婚到成婚,經曆瞭將近兩年的時間(官方的婚禮在1922年12月1日舉行)。在這中間,由於莊和太妃和我母親先後去世,師傅們因時局不寜勸解從緩,特彆是發生瞭情形頗為復雜的爭執,婚事曾有過幾起幾落,不能定案……究竟選誰,當然要皇帝說話,欽定一下。同治和光緒時代的辦法是叫候選的姑娘們站成一排,由未來的新郎當麵挑揀,挑中瞭的當麵做個記號:一說是遞個玉如意,一說是把一個荷包係在姑娘的扣子上。到我的時代,經過王公大臣們的商議,認為把人傢閨女擺成一排挑來挑去不大妥當,於是改為挑照片。我看著誰好,就用鉛筆在照片上做個記號。這是滿洲額爾德特氏端恭的女兒,名叫文綉,又名惠心,比我小三歲,看照片的那年是十二歲。這是敬懿太妃所中意的姑娘。這個挑選結果送到太妃那裏,端康太妃不滿意瞭。她不顧敬懿的反對,硬叫王公們來勸我重選她中意的那個,理由是文綉傢境貧寒,長得不好,而她推薦的這個是個富戶,又長得很美。她推薦的這個是滿洲正白旗郭布羅氏榮源傢的女兒,名婉容,字慕鴻,比我大一歲(有些中國曆史學傢認為他們同歲,她成為皇後的時候是十七歲(王慶祥:皇帝成瞭公民以後——溥儀後半生軼事錄。北京,1985年,第25頁))。我聽瞭王公們的勸告,心裏想你們何不早說,好在用鉛筆畫圈不費什麼事,於是我又在婉容的相片上畫瞭一下。可是敬懿和榮惠兩太妃又不滿意瞭。不知太妃們和王公們是怎麼爭辯的,結果榮惠太妃齣麵說:既然皇上圈過文綉,她是不能再嫁給臣民瞭,因此可以納為妃。我想,一個老婆我還不覺得有多大的必要,怎麼一下子還要兩個呢?我不太想接受這個意見,可禁不住王公大臣根據祖製說齣‘皇帝必須有後有妃’的道理。我想,既然這是皇帝的特點,我當然要具備,於是答應瞭他們。”

……

用戶評價

這本書最令我震撼的,是它所展現的“權力”這個概念的多重麵嚮。溥儀作為皇帝,擁有至高無上的名義,卻在真實的世界裏,他的權力如同風中殘燭,不堪一擊。從辛亥革命的猝不及防,到日僞時期的依附,再到新中國成立後的接受改造,每一次的權力交接,每一次的身份轉變,都伴隨著他內心的掙紮與無奈。我驚訝於作者是如何捕捉到這些細微的情感波瀾,將一個曾經的君王,變成一個普通人,甚至在改造營裏,重新學習勞動技能,與普通人一同生活。那種從雲端跌落的痛苦,那種對過往的追憶,那種對新生活的適應,作者都描繪得如此真實,讓我不禁思考,究竟是什麼構成瞭人的價值?是頭銜,是權力,還是最終的自我救贖?

評分讀完《溥儀傳》後,我久久不能平靜,腦海中不斷迴響著那段波瀾壯闊又充滿個人悲劇的曆史。作者用極其細膩的筆觸,勾勒齣瞭一個在時代洪流中被推搡、被擺弄的傀儡形象。他並非生來便注定是末代皇帝,仿佛隻是命運擲骰子時恰好落在瞭那個位置。從孩提時代的懵懂,到少年時代的迷茫,再到成年後的無力,直至最後的改造新生,每一個階段都刻畫得淋灕盡緻。我仿佛能看到那個幼小的身體,穿著繁復的龍袍,被一群太監宮女簇擁著,卻不知道自己究竟扮演著什麼角色。那種身處紫禁城,卻又仿佛被囚禁的孤獨感,隔著文字撲麵而來。

評分不得不說,《溥儀傳》所呈現齣的,是一個從“帝王”到“公民”的復雜蛻變過程。我原本以為,一個曾經的皇帝,在失去權力後,會一直沉浸在過去的榮光或屈辱中。然而,溥儀的晚年經曆,卻完全顛覆瞭我的想象。他在改造營裏,學習勞動,改造思想,甚至找到瞭自己作為普通人的價值。作者並沒有迴避溥儀過去的一些錯誤和局限,但更著重刻畫瞭他後期自我反思和努力融入新社會的精神。這種轉變,既有時代的推動,也有個人意誌的驅動。我從中看到瞭一種韌性,一種即使麵對巨大的落差,也能重新尋找生命意義的力量。這本書讓我對“新生”有瞭更深的理解,也對人性的復雜和可塑性有瞭全新的認識。

評分《溥儀傳》不僅僅是關於一個人,更是一部時代的縮影。它讓我得以窺見那個風雲變幻的中國,從封建帝製的殘餘,到軍閥混戰的動蕩,再到日本侵略的蹂躪,最後是新中國的曙光。溥儀的人生軌跡,恰好串聯起瞭這段復雜而沉重的曆史。我仿佛看到瞭清朝覆滅的倉皇,看到瞭北洋政府的混亂,看到瞭日僞統治下的屈辱,也看到瞭新中國成立初期的勃勃生機。作者在敘述溥儀個人經曆的同時,巧妙地融入瞭大量的曆史背景,使得讀者在瞭解一個人的命運時,也能對那個時代的政治、社會、文化有著更深刻的認識。這種宏大敘事與個體命運的結閤,讓這本書具有瞭非凡的史詩感。

評分閱讀這本書,我最大的感受便是“命運”的不可捉摸。溥儀的一生,充滿瞭戲劇性的轉摺,每一個轉摺都似乎是那麼的順理成章,又那麼的令人唏噓。他本應是天子,卻在懵懂中失去瞭江山;他本應是亡國之君,卻又在日寇的扶持下再次登上權力的舞颱,但這次,他隻是一個傀儡;他本應在曆史的洪流中被遺忘,卻又因新中國的成立,獲得瞭重新審視和改造的機會。作者通過對溥儀晚年迴憶的梳理,展現瞭一個普通人在曆史洪流中,如何努力地理解自己,理解過去,並嘗試與自己和解。這本書讓我更加深刻地體會到,即使是最特殊的個體,其命運也常常是時代背景下的産物,充滿瞭偶然與必然的交織。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![光影裏的傳奇:2018球星日曆(足球巨星版) [Legends in football history: Calendar for year2018] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12271076/5a0bfb02N2e53b22d.jpg)