![教育科学的资源 [The Sources of Science of Education]](https://pic.tinynews.org/12284054/5a66fca0N0ecc7565.jpg)

具体描述

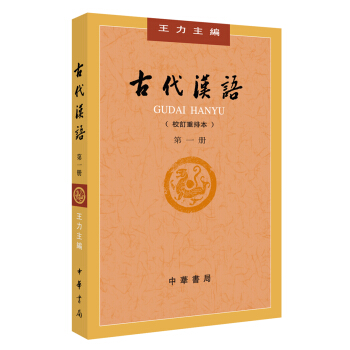

内容简介

“新闻学与传播学经典丛书·英文原版系列”,选取了在新闻学与传播学历史上具有里程碑意义的大师经典名作。如传播学“四大奠基人”哈罗德·拉斯韦尔、保罗·拉扎斯菲尔德等及加布里埃尔·塔尔德、罗伯特·帕克、哈罗德·英尼斯、马歇尔·麦克卢汉、库尔特·卢因、卡尔·霍夫兰等这些学界耳熟能详的名家佳作。这些是传播学与新闻学的奠基之作,也是现代新闻学与传播学发展的基础。许多名作都多次再版,影响深远,历久不衰,成为新闻学与传播学的经典。此套丛书采用英文原版出版,使读者读到原汁原味的著作。随着中国高等教育教学改革的推进,广大师生已不满足于仅仅阅读国外图书的翻译版,他们迫切希望能读到原汁原味的原版图书,希望能采用国外英文原版图书进行教学,从而保证所讲授的知识体系的完整性、系统性、科学性和文字描绘的准确性。此套丛书的出版便是满足了这种需求。亦可使学生在专业技术方面尽快掌握本学科相应的外语词汇和了解先进国家的学术发展的方向。

本系列丛书在原汁原味地引进英文原版图书的同时,将目录译为中文,作为对原版的一种导读,供读者阅读时参考。本系列丛书有些因为出版年代比较久远,也囿于当时印刷水平的限制,有些地方可能与现在的标准不太一致,在不影响读者阅读的前提下,我们未对其进行处理,以保证英文原版图书的原汁原味。

目录

导言一、教育是一门科学

教育是一门艺术

二、借来的技术之不足

三、定律与法律对峙

教育科学不是独立的

没有内在的科学教育内容

特殊来源

约翰·杜威最后发表的文字

创造一个民主社会

精彩书摘

《教育科学的资源》:The history of the more mature sciences shows two chayracteristics. Their original problems were set by difliculties that offered themselves in the ordinary region of practical affairs. Men obtained fire by rubbing sticks together and noted how things grew warm, when they pressed on each other, long before they had any theory of heat. Such everyday experiences in their seeming inconsistency with the phenomena of flame and fire finally led to the conception of heat as a mode of molecular motion. But it led to this conception only when the ordinary phenomena were reflected upon in detachment from the conditions and uses under which they exhibit themselves in practices. There is no science without abstraction, and abstraction means fundamentally that certain occurrences are removed from the dimension of familiar practical experience into that of reflective or theoretical inquiry.

To be able to get away for the time being from entanglement in the urgencies and needs of immediate practical concerns is a condition of the origin of scientific treatment in any field. Preoccupation with attaining some direct end or practical utility, always limits scientific in quiry. For it restricts the field of attention and thought, since we note only those things that are immediately connected with what we want to clo or get at the moment. Science signifies that we carry our observations and thinking further afield and become interested in what happens on its own account. Theory is in the end, as has been well said, the most practical of all things, because this widening of the range of attention beyond nearby purpose and desire eventually results in the creation of wider and farther-reaching purposes and enables us to use a much wider and deeper range of conditions and means than were expressed in the observation of primitive practical purposes. For the time being, however, the formation of theories demands a resolute turning aside from the needs of practical operations previously performed.

……

用户评价

这本书的学术引用格式倒是无可挑剔,详尽的脚注和庞大的参考文献列表,足见作者在资料收集上的勤奋和细致。这无疑为那些需要进行文献溯源的研究者提供了便利。然而,这种对“量”的执着似乎削弱了对“质”的追求。书中很多章节充斥着对权威文献的复述,少见作者基于自身深厚积累提出的独到见解或创新性的理论模型。我尤其注意到,在涉及教育政策制定的部分,观点往往显得过于中立和保守,几乎没有对现有政策弊端的尖锐批评,或者对激进改革可能性的深入探讨。这种“面面俱到”却又“不痛不痒”的叙述方式,使得这本书的观点缺乏锋芒和穿透力,读完后留下的印象是“安全”而非“深刻”。对于一个渴望在教育领域有所突破的研究者而言,我更需要的是能够激发辩论和质疑的声音,而不是一份面面俱到的、毫无风险的学术报告。

评分这本《教育科学的资源》读下来,我心里真是五味杂陈。首先,我得承认,这本书的结构设计确实挺用心,它试图构建一个宏大的知识图谱,将教育学的各个分支——从理论基础到实践应用——都纳入其中。然而,当我深入阅读时,却发现这种“包罗万象”的野心似乎压倒了对核心概念的精深挖掘。比如,在探讨教育哲学流派时,作者似乎更热衷于罗列不同学派的代表人物及其主要观点,却鲜有对这些观点在当代教育语境下产生的实际张力和深层影响进行批判性反思。我期待的是一场思想的碰撞,而非仅仅是一次详尽的文献综述。书中引用的案例虽然丰富,但大多停留在描述层面,缺乏那种能够穿透现象直达本质的案例剖析,让我感觉仿佛在看一本高年级本科生的学习笔记,而非一本能指导未来研究方向的案头经典。整体而言,它更像是一张精美的地图,标明了所有可能去的地方,但遗憾的是,它没有提供任何具体的旅行指南或深入的文化导览,让读者在面对复杂问题时,依然感到迷茫。

评分初翻此书,我便被其引人入胜的叙事笔调所吸引,作者似乎有一种魔力,能将原本枯燥的学术议题转化为引人入胜的故事。特别是关于教育史演变的那几章,那种史诗般的叙述感,让人仿佛置身于历史的长河之中,见证着教育理念如何从萌芽到成熟,再到面临挑战。然而,随着阅读的深入,这种叙事上的优势反而成了束缚。为了维持流畅性,许多关键的理论模型和实证数据被简化了,仿佛是为了迎合更广泛的受众而牺牲了学术的严谨性。举个例子,在讨论到建构主义的学习理论时,书中只是蜻蜓点水般提及了维果茨基和皮亚杰的核心思想,但对于如何设计一个真正基于社会建构的学习环境,以及评估这种环境的有效性,却语焉不详,留下的都是些美好的愿景,缺乏可操作性的工具箱。我希望它能更像一位经验丰富的导师,不仅指明方向,还能手把手地教我如何使用工具,而不是仅仅展示一个光鲜亮丽的未来蓝图。

评分这本书的排版和视觉设计不得不提,它简直是学术著作中的一股清流。清晰的字体、合理的留白,以及穿插其中的图表设计,都极大地提升了阅读体验,让人在长时间的沉浸后也不易产生视觉疲劳。从这个角度看,它无疑是优秀的“阅读媒介”。但问题恰恰出在,内容与载体的完美结合,却没能带来内容的卓越。在涉及到教育评价体系的章节时,我感到一种明显的时代脱节。书中讨论的评价标准和工具,似乎还停留在上个世纪末的框架内,对于近年来兴起的基于能力的评估、数字化学习数据分析等前沿领域,几乎没有涉猎,或者仅仅是用一小段文字草草带过,仿佛这些是未来才可能发生的事情。这种对当下教育改革脉搏的迟钝,让我对它作为“资源”的现时价值产生了深深的怀疑。一本好的资源,理应是能够引领而非仅仅记录历史的。

评分我原本期待的是一本能够帮助我建立稳固研究框架的指南,但《教育科学的资源》给我的感觉更像是一座堆满了珍贵材料的仓库,各种材料应有尽有,但缺少一个清晰的建筑蓝图来指导我如何利用这些材料建造我的知识殿堂。书中对教育社会学和教育心理学的交叉地带,似乎处理得尤为谨慎,总是小心翼翼地将两个领域隔离开来讨论。例如,关于“教育公平”这一宏大命题,它分别从社会结构和个体认知差异两个角度进行了论述,但未能有力地整合两者,展示出在现实世界中,社会不平等是如何内化为个体的学习障碍的。这种碎片化的处理方式,使得读者难以形成一个整体性的、辩证的视角来看待教育的复杂性。读完后,我感觉自己拥有了许多知识点,但缺乏将这些点连成线的关键逻辑和思维链条。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![责任与合作:政府购买养老服务研究 [Responsiblity and Corporation:Research on Government Purchase Aged Care Service] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12285337/5a74349aN4a8e5b52.jpg)

![华侨华人蓝皮书:华侨华人研究报告(2017) [Annual Report on Overseas Chinese Study 2017] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12285757/5a71aa9bN804d49c5.jpg)