具体描述

编辑推荐

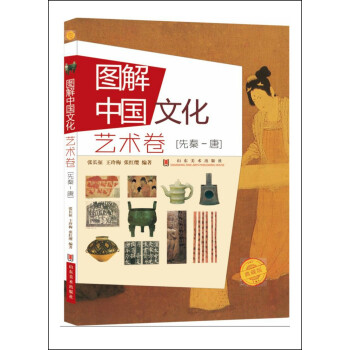

这本书是为了向青少年传播中华优秀文化而编写的普及读本。文字精炼、条目清晰,可以作为中国艺术史的入门“小百科”。全书提炼了传统艺术史中的六十几个条目,如:青铜器、甲骨文、兵马俑、画像石、唐三彩、壁画、景泰蓝、园林、书画等,都是中国传统艺术中的经典代表。每篇都配有精美图片,文字活泼有趣,图文对照,方便学生感受中国传统艺术魅力。

内容简介

时间为序,介绍中国传统艺术简单常识的通俗读物,内容涵盖面广,包括:青铜器、甲骨文、兵马俑、画像石、石窟、唐三彩、雕塑、唐装、青花、壁画、家具、景泰蓝、园林、篆刻、书画等。让学生了解中国文化,感受中国传统艺术魅力。全面了解中国文化种类和内在精神,提高学生审美文化的读物。

作者简介

张长征,博士。现为山东工艺美术学院人文艺术学院副教授,设计学教研室副主任。

王玲梅,女, 一直从事于中学美术教学与研究。

张红缨,资深中学历史教师,具有26年初中历史教学经验

内页插图

目录

土与火的对话——洗练明快的原始彩陶

“一言九鼎”——商代青铜鼎

难解的历史谜团——三星堆青铜人像

刻在龟甲兽骨上的文字——甲骨文

开“卷”有益——记录经典的竹简

谦谦君子 温润如玉——精美的古代玉器

号令千年的仪仗——秦始皇陵兵马俑

悬在屋檐的艺术品——瓦当

穿越神话与现实——马王堆T型帛画

“扬鞭只共鸟争飞”——汉代铜奔马

“中华第一灯”——长信宫灯

石头上的风土人情——画像石与画像砖

来自汉代的快乐使者——击鼓说唱俑

深沉雄大的纪念碑——霍去病墓石雕

以形写神 迁想妙得——顾恺之和《女史箴图》

七个人的一百年——传世画作中的竹林七贤

“天下第一行书” ——王羲之与《兰亭集序》

文武双全的“正书之祖” ——钟繇和他的楷书

洞窟里的佛教艺术——敦煌莫高窟

青绿重彩 咫尺千里——展子虔和《游春图》

骆驼背上的盛唐风情——唐三彩

二寸羊毫四寸砚——大唐书魂颜真卿

法度森严 瘦用神通——柳公权

前不见古人 后不见来者——“颠张醉素”和他们的书法作品

健康丰腴 艳而不俗——《捣练图》中的唐代美人

丹青神化 天下取则——阎立本

天衣飞扬 满壁风动——吴道子

诗中有画 画中有诗——王维和他的山水田园诗画

内厩之马 皆臣之师——韩幹《照夜白图》

山是一座佛 佛是一座山——乐山大佛

天女来相试 将花欲染衣——唐代服饰

用户评价

这本书给我的感觉,更像是一个私人学者的案头笔记,私密而又充满探索欲。它的叙述口吻非常亲切,没有高高在上的说教感,更像是与一位博学的长者在壁炉边促膝长谈。在描述一些相对冷门的艺术流派或地方文化特色时,作者似乎倾注了大量心血去搜集那些不那么容易被主流史学关注到的细节。我特别留意了关于巴蜀青铜器纹饰的专题介绍,那粗犷、神秘的风格,与中原地区的礼制美学形成了鲜明的对比。作者不仅描述了这些差异,还试图去解读这种地理环境和生存哲学如何塑造了不同的审美取向。这种挖掘“文化异质性”的努力,让整本书的内涵显得尤为丰富和耐人寻味,避免了将“中国文化”简单化、同质化的倾向。

评分这本书的价值,在于它提供了一种极佳的“切入点”和“扩展性”。对于初学者,它提供了清晰的骨架和入门指南;对于有一定基础的读者,它提供了深入挖掘的线索和新的视角。我发现自己时不时地会因为书中提到的一件器物、一首诗的特定意象,而停下来,转而去查阅相关的原始文献或考古报告,这完全激发了我主动求知欲。它不是知识的终点,而是一个无比精妙的起点。特别是书中对于一些重要历史节点的文化转折点描绘得极为精准,比如秦汉大一统后对“法度”的推崇如何体现在书法和建筑的规范化上,这使得文化史的学习不再是孤立的艺术史,而是紧密嵌入到政治和社会结构变迁中的动态过程。总而言之,这是一部能够持续激发读者探索热情的优秀作品。

评分说实话,我刚拿到这本书的时候,内心是抱有一丝怀疑的,毕竟“图解”二字,有时意味着内容的肤浅化。但很快,我的疑虑就被打消了。它并非停留在简单的图片展示层面,而是真正做到了“以图证史,以图释义”。我印象特别深刻的是关于魏晋风度中“竹林七贤”的章节,文字部分对他们的思想内核和生活方式的解读已经相当到位,但真正让我茅塞顿开的是那些通过出土文物和绘画还原的场景复原图。那些士人饮酒、抚琴、纵谈的画面,不再是抽象的文字描述,而是有血有肉、有空间感的画面,让我对那个“越名教而任自然”的时代精神有了更直观、更感性的把握。这种深度挖掘而非走马观花的叙述方式,远超出了我对此类普及读物的预期,它成功地架起了学术研究与大众理解之间的桥梁,功力可见一斑。

评分这套书的排版设计简直是美学与实用性的完美结合!我光是翻阅目录和前言,就被那种扑面而来的历史厚重感和清晰的脉络结构所吸引。装帧的纸张质感细腻,即便是印刷的图片也色彩饱满,细节纤毫毕现,看得出来出版方在选材上是下了大功夫的。尤其是一些古代器物或壁画的局部特写,那种肌理感几乎要穿透纸面,让人忍不住想伸手去触摸。我本来对先秦时期的青铜礼器或唐代的三彩俑的了解仅限于教科书上的模糊概念,但这本书里详尽的图解和标注,将它们的形制、纹饰寓意乃至烧制工艺都做了深入浅出的剖析。比如,关于“六博”棋具的演变过程,通过时间轴和不同时期的实物对比图,一下子就将那个复杂的历史脉络梳理清楚了。读起来完全没有枯燥感,每翻开一页都像是在进行一场精心策划的博物馆导览,视觉体验极其愉悦,对于我这种偏爱视觉学习的读者来说,简直是效率翻倍的宝典。

评分作为一个对古代文学和哲学抱有浓厚兴趣的业余爱好者,我最看重的是知识体系的完整性和逻辑的严密性。这本书在处理从先秦诸子百家争鸣到唐代诗歌艺术鼎盛这个漫长的时间跨度时,展现出了惊人的驾驭能力。它并没有将艺术和思想割裂开来,而是巧妙地将两者交织。例如,在探讨汉赋的铺陈夸饰之美时,它会立刻引入当时的建筑风格或玉器雕刻中的繁复装饰手法作为佐证,显示出一种“整体文化氛围”的构建。这种宏观视野的把控,使得学习过程不是零散知识点的堆砌,而是一个有机生长的历史文化体。当我读到关于佛教艺术传入及本土化转型的部分时,那种不同文化元素碰撞、融合的张力,被图文并茂地呈现出来,让人不禁为古人的智慧和包容性感到赞叹。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有