具体描述

编辑推荐

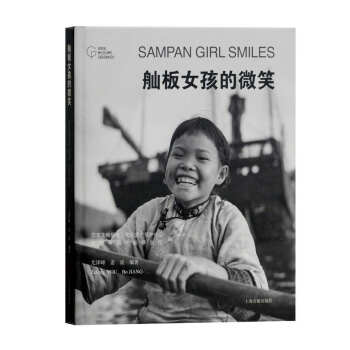

适读人群 :舟船爱好者 航海研究者新中国建立前的1930年代,是中国传统木帆船的最后辉煌年代。一位来自英国的年轻海军军官,用相机记录下了中国自北向南沿海一带的各式帆船,照片中有船的远景,也有船的细部,还有船上的人。80年之后,这批照片成为那个年代中国木帆船存在和繁荣的证据。这批照片是研究中式木帆船的重要资料,也是回望那个年代的不可多得的历史影响。

内容简介

本书图片由英国皇家格林威治国家海事博物馆授权提供,为大卫·威利·沃特斯收藏的一部分。本书以照片和影像资料真实还原了20世纪30年代中国沿海一带船、人与港口融和的景象。这是目前国内外发现*多也是*完整反映中国近代航海相关的影像资料,极具观赏性以及研究价值。编著者尤泽峰和姜波还随图编写了一系列解读文字。宁波宝德中国古船研究所携手国家文物局水下文化遗产保护中心出版《舢板女孩的微笑》一书,共同传播中国近代海洋知识,促进中外多领域的交流合作。

作者简介

尤泽峰现任宁波海事博物馆馆长(筹)、宁波宝德中国古船研究所副所长,2012年起从事海事文化研究,发表过多篇论文。

姜波现任国家文物局水下文化遗产保护中心副主任,长期以来致力于中国水下考古工作的发掘和研究工作。

内页插图

目录

目录/CONTENTS

序言 / 1Preface

前言 / 1Foreword

山东 / 1

Shandong

威海港 / 2

Weihai Port

北直隶商船 / 5

Beizhili (Pechili) Trading Junk

安东商船 / 8

Andong (Antung) Trading Junk

烟台港 / 12

Yantai Port

芝罘船 / 15

Zhifu (Chefoo) Junk

沙船舵 / 16

Sand Junk (Sha Chuan) Rudder

青岛港 / 18

Qingdao (Tsingtau) Port

青岛渔船 / 20

Qingdao (Tsingtau) Fishing Junk

山东商船 / 23

Shandong Trading Junk

披水板 / 26

Leeboard

上海 / 29

Shanghai

上海港 / 30

Shanghai Port

舢板 / 32

Sampan

橹 / 35

Yuloh (Sculling Oar)

崇明运棉船 / 37

Chongming Cotton Junk

浙江 / 39

Zhejiang

杭州湾商船 / 41

Hangzhou Bay Trading Junk

船艏/船艉图案 / 45

Patterns on Bow and Stern

宁波港 / 46

Ningbo Port

绿眉毛船(舟山船) / 48

Green Eyebrow (Zhoushan) Junk

船帆 / 52

Sail

福建 / 55

Fujian

泉州港 / 57

Quanzhou Port

泉州商船 / 58

Quanzhou Trading Junk

厦门港 / 60

Xiamen (Amoy) Port

厦门商船 / 62

Xiamen (Amoy) Trading Junk

厦门渔船 / 64

Xiamen (Amoy) Fishing Junk

厦门盐船 / 66

Xiamen (Amoy) Salt Junk

船眼 / 69

Ship’s Eye (Oculus)

花屁股船 / 70

Flowery Stern (Hua Pi Gu) Junk

福船舵 / 73

Stern Rudder

福船 / 74

Pole Junk

福建三都澳船 / 82

Fujian Sandu Bay Trading Junk

海神妈祖 / 85

Sea Goddess Mazu

广东 / 87

Guangdong

潮州港 / 89

Chaozhou Port

汕头港 / 91

Shantou (Swatow) Port

汕头渔船 / 93

Shantou (Swatow) Fishing Junk

汕头商船 / 94

Shantou (Swatow) Trading Junk

广州港 / 96

Guangzhou (Canton) Port

广东盐船 / 99

Guangdong Salt Junk

开孔舵 / 105

Fenestrated Rudder

阳江港 / 109

Yangjiang (Yeung Kong) Port

七舽 / 110

Seven Pang (Qi Pang)

海南商船 / 115

Hainan Trading Junk

香港 / 119

Hong Kong

香港港 / 121

Hong Kong Port

筲箕湾 / 124

Shau Kei Wan

香港仔 / 127

Aberdeen

吐露港 / 131

Tolo Harbour

九龙湾渔船 / 139

Kowloon Bay Fishing Junk

香港渔船 / 143

Hong Kong Fishing Junk

澳门 / 145

Macau

澳门港 / 146

Macau Port

罗刹船 / 148

Lorcha Junk

澳门渔船 / 153

Macau Fishing Junk

水密隔舱 / 157

Watertight Bulkhead

东南亚所见中国船 / 159

Chinese ships seen in South-East Asia

越南北圻 / 161

Tonkin Vietnam

新加坡港 / 162

Singapore Port

参考文献 / 168

References

后记 / 170

Postscript

前言/序言

序 言

2011年初,在大卫·威利·沃特斯(David Willie Waters)100岁生日之际,一位研究中国海洋商船的船舶设计师拜访了他,以了解更多他在这个领域的开拓性研究。这位访客事后回忆说:“在第一次会面时,沃特斯就显得十分激动。”他解释说,这样的情绪化反应,不仅是由于涌起的关于中国的遥远回忆,同时还因为,终于有一位船舶设计师对他的早期研究充满热情。

20世纪30年代,沃特斯在中国和日本担任了两期英国皇家海军初级官员。期间,他对中国船进行了详细研究。他拍摄了数百张关于传统船只和造船工艺的照片,编制了四卷期刊(并添加彩图以丰富文本),并委托中国造船师制作了大量等比例缩小的中国舟船模型。他陆续将其中的七艘模型捐赠给了位于格林威治的英国国家海事博物馆,随后成为了该博物馆的高级职员,最终升任为副馆长,直到1976年退休。目前,部分精美舟船模型正在我馆一处常设展览中展出。沃特斯的捐赠品为这个开创性的展览以及配套书籍奠定了基础。

沃特斯的舟船作品和他的基础研究,填补了中国海洋史与传统船舶研究的空白。因此,自己的成果在多年以后被研究人员咨询,并受到中国大众的喜爱,这无疑让沃特斯非常欣喜。在目睹这本书籍实现出版的同时,我个人也分享着这份喜悦。英国国家海事博物馆是英国皇家格林威治博物馆的四个组成部分之一,这里储存着不可思议的财富,包括文物、艺术品和档案。到目前为止,沃特斯的作品还在众多的珍宝中默默无闻。因此,我们博物馆欢迎尤泽峰先生和宝德中国古船研究所作为先行者,以大卫·威利·沃特斯的卓越努力与学术成果为基础,开展一系列的相关项目。

凯文·菲斯特博士

皇家艺术协会会员

英国皇家格林威治博物馆馆长

2017年4月

前 言

“小女孩拿起斑驳的橹,有模有样的划起水来。就像她父母平日里做的那样。小女孩的天真活泼引得舢舨上的父母满足地欢笑起来。笑声飘散在风里海里,引得鸟儿都放声歌唱。”

记录下可爱舢板女孩的摄影师是英国人大卫 沃特斯(David Waters)。他于二十世纪三十年代先后几次跟随英国的海军来到亚洲,并到达了中国沿海港口一带。在他停留期间,不仅拍下了这位舢舨上充满笑容的女孩,更用他的相机记录了二十世纪早期中国沿海一带风格迥异的港口,各式各样的木帆船,以及岸上、船上生活着的可爱的渔民们。

正因为沃特斯先生的记录,才有了我与小女孩的“初次相遇”。记得那是在2016年的3月,当时在格林威治天文台参加完国际海事博物馆协会的理事会,在英国皇家格林威治博物馆馆长凯文 菲斯特 博士(Dr .Kevin Fewster) 的陪同下,我在英国海事博物馆图书馆见到了这套资料。四本厚厚的相册,两本斑驳的日记,皮质的封面虽然表面有些脱落,但依然散发着历史的厚重感,让人兴奋不已。

虽然研究中国航海与舟船已经多年有余,但是第一次见到如此完整、成批的讲述中国港口和舟船的照片,兴奋之情自然溢于言表。中国的舟船文化源远流长,从跨湖桥遗址挖出的独木舟,到郑和七下西洋的旷世壮举,无不反映了中国舟船文化的悠久历史,传统造船的精湛工艺。然而对于中国传统舟船的研究,却远不及她的历史丰富。尤其是近代中国航海历史文化,几乎是个空白。过去的研究多数是停留在参考文献以及古籍图片上,从一些有限的文献以及图片资料中,能找到一些零星的内容。记得2008年,依托原国家博物馆的馆员王冠卓老师提供的一批中国古船模型图纸,我们研究所制作完成了一批高质量的古船模型,如今成为国内多家博物馆的船模的标准。收藏在比利时海事博物馆(MAS)的124艘中国古船模型,也为研究中国近代传统舟船文化提供了另外一批难得的资料。

沃特斯先生镜头下的舢舨女孩,为研究中国传统木帆船,以及沿海一带港口的社会风俗提供了极具价值不可多得的参考资料。更为研究近代中国航海弥补了空白。 这可能是沃特斯留给我们的“意外的惊喜”。

让我们再次将目光聚焦到二十世纪三十年代。拍下这张照片后,小女孩目送着这位陌生的外国摄影师离开。她并不知道自己的笑将从此定格,并为我们后世留下了宝贵的历史资料与无尽的遐想。她只是寻着父母呼唤的方向,不紧不慢地划着舢板,慢慢驶向前方的大船。

小小的舢板轻轻破开一圈又一圈的涟漪,仿佛是缓缓拉开的幕布,即将登场的便是关于这批古船的故事。

尤泽峰

2017年5月

用户评价

读完之后,我感觉像是经历了一场情感上的洗礼,那种酣畅淋漓又带着一丝怅然若失的感觉久久不能散去。这本书最令人称道之处,在于它对人性复杂性的刻画达到了出神入化的地步。书中没有绝对的“好人”或“坏人”,每个人物都有其光辉和阴暗的侧面,他们的动机和行为逻辑构建了一个极具张力的道德迷宫。我尤其喜欢作者处理冲突的方式,它们不是那种直来直去的碰撞,而是暗流涌动、层层递进的心理博弈。阅读的乐趣就在于不断地推翻自己先前的判断,跟着角色的思路一同在迷雾中摸索前进。语言风格上,它呈现出一种极具画面感的散文诗意,节奏轻快又不失重量感,读起来朗朗上口,但每一个短句的背后似乎都压着千钧之力,让人不得不正视那些被轻易忽略的日常瞬间。总而言之,它是一部充满生命力的作品,充满了对“存在”这一命题的真诚探索。

评分这部作品的结构之精巧,简直可以拿来做叙事学的教材范本。它巧妙地运用了多重叙事视角,每切换一个“我”,世界观似乎就拓宽了一层,真相也因此变得更加扑朔迷离。我发现自己经常需要翻回前面的章节,去核对一些看似不经意的细节,因为作者总能在不显眼的地方埋下关键的伏笔,这种“后知后觉”的阅读体验,极大地增强了阅读的互动性和趣味性。文风上,它带着一种略显疏离的、冷静的观察者姿态,但这并不妨碍它传递出强烈的共情能力。作者的遣词造句非常讲究,既有古典文学的典雅韵味,又不失现代口语的鲜活生动,形成了一种既熟悉又陌生的阅读语感。读完后,我感觉自己对生活中的因果循环有了全新的认识,那些看似随机的事件,或许都早已被看不见的丝线牵引。

评分这本书最吸引我的地方,在于它对“记忆”这个主题近乎偏执的探究。它探讨了记忆如何塑造身份,又如何在时间的冲刷下扭曲和背叛我们。故事中的人物,他们背负着沉重的过去,每一次回忆的闪回都伴随着现实的阵痛与和解的希望。作者的笔触极其细腻敏感,擅长捕捉那些转瞬即逝的情绪波动,并将它们放大、解构,让我们得以审视自己内心深处那些不愿触碰的角落。整本书的基调是略带忧郁的,但这种忧郁并非沉溺,而是一种清醒的、带着温度的悲悯。它的语言有着音乐般的流动性,即使在描述最残酷的场景时,也保持着一种惊人的美感,这种美感不是粉饰太平,而是直面现实之后的超脱。我强烈推荐给所有热爱深度思考、追求文学性的读者,它无疑是一部能经受住时间考验的佳作。

评分坦白说,这本书的开篇略显晦涩,需要一定的耐心去适应作者那种跳跃性的叙事手法。它不像传统小说那样线性展开,而是像打碎了的镜子,将不同时空片段散落一地,需要读者自己动手,小心翼翼地拼凑出完整的图景。这种叙事策略的挑战性,恰恰是它魅力所在。每一次碎片重组带来的“啊哈”时刻,都比直接告知答案来得震撼得多。作者对环境的描绘达到了令人发指的真实感,无论是熙攘的市井烟火,还是空旷荒凉的边陲之地,都能通过寥寥数笔跃然纸上,仿佛能闻到空气中的味道,感受到脚下的温度。更难能可贵的是,它在探讨宏大历史背景下的个体挣扎时,始终保持着一种克制和节制,不煽情,却处处是情,那种含蓄的力量比直接的呐喊更有穿透力,让人在平静中感到心潮澎湃。

评分这本厚重的精装书摆在桌上,光是封面那油画般的质感就让人忍不住想翻开。我首先被吸引的是它对细节的捕捉,作者仿佛拥有能透视人心的魔力,笔下的人物每一次眼神的游移、每一次不经意的动作,都蕴含着丰富的情感和未言明的历史。故事的开篇布局宏大,却又不失对个体命运的深切关怀。那种笔力遒劲,用词考究的感觉,让人联想到上个世纪的经典文学巨匠。我特别欣赏它在构建世界观时所展现出的耐心和细腻,每一个场景的切换、每一个社会背景的铺陈,都如同精密的齿轮咬合在一起,推动着情节向前发展,却又处处留有余白,让读者得以在文字的缝隙中呼吸和想象。阅读过程就像是进行一场漫长的、引人入胜的旅行,充满了意外的转折和深刻的哲思,让我时常需要停下来,回味那些关于时间、记忆与选择的沉重思考。它绝对不是一本可以囫囵吞枣的作品,它要求你沉浸其中,去感受那种缓慢而有力的叙事节奏。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![唐宋家庭经济运行方式研究(2017)/国家哲学社会科学成果文库 [National Achievements Library of Philosophy and Social Sciences] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12341963/5b0bbbe6N06bf4153.jpg)

![新媒体内容生产与编辑 [Producing and Editing for new Media Content] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12342851/5afd471fN9c47910d.jpg)