具体描述

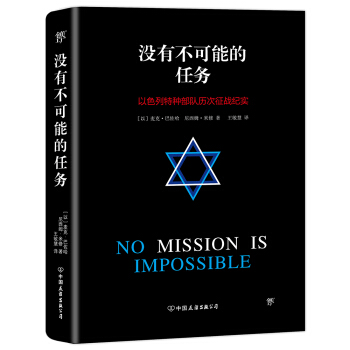

内容简介

本书讲述了以色列特种部队是如何完成诸多看似不可能的艰巨任务:到千里之外的非洲机场营救被劫持的人质;潜水夜袭埃及强大的军事堡垒;伏击超级大国苏联的空军飞机;夺取敌人重达数吨的雷达站,并用直升机运回以色列;到恐怖组织大本营“定点清除”其头目······

本书揭秘了一支全球团队的执行力和团队精神从何而来,解读了以色列军队的独特道德准则及战略原则,揭示了这支军队之所以强大的奥秘。

作者简介

麦克?巴佐哈,以色列作家,以色列海法大学和美国亚特兰大埃默里大学教授,曾担任摩西?达扬将军的顾问、国会议员。他还是以色列谍报活动的专家之一,同时也是本?古里安和西蒙?佩雷斯的官方传记作家。著有《苏伊士:绝密档案》《上帝之剑》等,作品被翻译成十八国语言。

尼西姆?米修,以色列作家,电视名人,曾为政治记者,后任以色列国营电视台总经理。著有《2000年犹太文明史》《那些岁月:五十年代的以色列》等,作品被翻译成英文、法文、俄文及西班牙文等。

目录

目录

序:两场战斗 1

第一章 恩德培,1976 5

第一部分 一切如何开始

第二章 拯救耶路撒冷,1948 43

第三章 黑箭行动,1955 53

第二部分 西奈战役

第四章 “打下那架飞机!”1956 69

第五章 卡迭什战役,1956 82

第三部分 六日战争

第六章 “生存或是灭亡”,焦点行动,1967 101

第七章 “圣殿山是我们的了!”1967 114

第四部分 消耗战

第八章 “我感觉快要窒息了”,绿岛突袭战,1969 133

第九章 法国国防部长:“轰炸以色列!” 1969 144

第十章 “如果能夺下,为什么要轰炸?”1969 155

第十一章 “敌人说的是俄语!”1970 165

第十二章 雅各布天梯上的白色天使,1972 175

第十三章 “停下!别跑!举起手来!”1972 195

第十四章 那个女人很棘手,1973 205

第五部分 赎罪日战争

第十五章 “勇敢的心”登陆非洲,1973 225

第十六章 “ 指挥官牺牲……副指挥官牺牲……

第二副指挥官牺牲……”1973 240

第十七章 “我看到提比里亚湖了!”1973 255

第十八章 国家之眼,1973 270

第六部分 核武器威胁

第十九章 巴格达“歌剧院行动”和叙利亚

“亚利桑那行动”,1981和2007 283

第七部分 黎巴嫩战争

第二十章 “他们有机关枪吗?”1982 303

第二十一章 “这是一场所有乐器的大合奏”,1982 314

第八部分 与恐怖主义斗争到底

第二十二章 “我们是阿布·杰哈德派来的”,1988 325

第二十三章 “船在哪儿?”2002 336

第二十四章 大屠杀纪念日的纳布卢斯市政区,2002 349

第二十五章 加沙地带无休无止的战斗:2008, 2012, 2014 360

尾 声 失落部族的回归

第二十六章 从非洲心脏到耶路撒冷:

摩西行动 (1984) 和所罗门行动(1991) 387

人物生平 397

鸣 谢 404

译 后 记 406

精彩书摘

1969年12月26日晚,三架以色列空军“超级黄蜂”直升机飞过苏伊士湾到达埃及境内的拉斯加里卜( Ras Gharib)。飞机在敌军防线 外停稳后,下来一个连的伞兵,他们悄无声息地向目标行进。他们正在执行的是以色列国防军策划的最有想象力的行动之一。

“如果我们能夺下雷达站,为什么要轰炸?”

“六日战争”结束后,以色列控制了西奈半岛,以色列国防军和埃及军队沿着苏伊士运河展开了无休无止的对抗:军事轰炸、特种兵突袭、深入埃及境内作战、空中打击、埋伏偷袭、挖埋地雷。以色列的伤亡日渐增加。埃及淘汰了战争中严重受损的武器装备,取而代之的是一大批苏制精良装备——全新的坦克和运兵车、米格战斗机、地对空导弹和更精确的雷达设备,这些装备正源源不断地从苏联输往埃及。以色列空军不得不一遍又一遍地破坏那些妨碍他们在埃及领空自由执行任务的雷达设施。

这些设施中最让以色列空军头疼的是P-12雷达站,它是由苏联协助建造的最精良的雷达站,能够准确探测到极低空飞行的飞机。这个雷达站位于拉斯加里卜一处安全隐蔽的设施内。以色列空军10月中旬对它成功进行了轰炸,整个雷达站被炸毁。但不久后,以色列人惊讶地发现这个雷达站又开始正常工作了,原来他们之前炸毁的只是一个迷惑设施,真实的雷达站实际上隐藏在沙漠深处。

12月22日,以色列空军对这片沙漠进行了航空摄像侦察。情报部门专门派了两名技术服务部队的中士前来辨识图像。拉米·沙莱夫 (Rami Shalev) 中士仔细查看图片顺序并进行反复计算,他回忆道: “我正看着那些图片,突然我发现了它!我锁定了真正的拉斯加里卜雷达站。我对自己说,这里一定有个雷达站。”这处设施隐蔽得非常巧妙,看起来像沙漠中间两顶贝都因人的普通帐篷,但实际上它们是设置在俄制吉尔卡车上的两个巨型箱式雷达站。这个雷达站没有任何防卫,只在北部几公里外的一个军事设施内设有迫击炮台。雷达站周围也没有高射炮,很显然是为了不引起怀疑。与之形成对比的是,在之前被轰炸过的假雷达站周围有50名埃军驻守,并配备了高射炮和机关枪。

技术服务部队的耶切尔·哈勒( Yechiel Haleor) 中尉把图片拿给 空中情报部负责人以赛亚·巴尔卡特 (Yeshayahu Barkat)上校,以及以色列空军行动部负责人大卫·伊夫里 (David Ivry)。巴尔卡特让哈勒准备一份目标清单,包括被轰炸目标的详细地理坐标。

哈勒问:“如果我们能夺下雷达站,为什么要轰炸?”

哈勒的一句话让指挥官们眼前一亮。“夺下”——在埃军眼皮底下扫荡整个雷达站,并把它带回以色列!不过怎样才能把整个雷达站——两个大集装箱和一根长长的天线——从苏伊士湾运回以色列?如果用直升飞机的话,这个雷达站离以色列控制的西奈半岛倒是只有15分钟航程。伊夫里找来专家评估直升机是否能执行这个任务。12月24日,西科斯基“Yassour”直升机中队队长尼希米·达甘( Nehemiah Dagan) 少校告诉伊夫里,任务可行。但当时,只有三架 “Yassour”能执行任务,还是刚刚采购回来的新型西科斯基直升机。达甘估算,如果雷达站的两个箱体能拆分开,直升机就有可能分别将它们吊挂飞回以色列。根据早前的计算,雷达站的主机部分箱体大约4吨重,而查阅“Yassour”飞机手册,其最大吊挂能力仅为3吨。另一部分箱体则较轻,大约2.5吨。

空军指挥官莫迪·胡德把行动方案提交给总参谋长海伊姆·巴- 列夫,巴-列夫指派伞兵执行地面任务,任务代号“雄鸡53号”。伞兵第50营阿利耶( 又名塞达) ·齐莫( Arieh“ Tzidon” Tzimmel) 中校负责指挥此次行动。

齐莫挑选两类战士组成了突击队:一类是有战斗经验的战士,多数为军官;另一类是技术型士兵,负责拆卸安装在卡车平台上的雷达站箱体,切断连接并拆下雷达天线。

空军最资深的飞行员埃利泽 (又名切塔)·科恩 ( E l i e z e r “Cheetah” Cohen)向军士长兼雷达专家埃兹拉提议建造一个模型以帮助飞行员们进行训练。

“我们有现成的俄制雷达站,为什么还要建造一个模型?”埃兹拉问道。在Tzrifin陆军基地有许多“六日战争”时期缴获的敌军装备, 其中就有俄制雷达站箱体,尽管这个雷达站某些构件已过时,但箱体的大小和形状与P-12雷达站一模一样。科恩、埃兹拉以及伞兵营副指挥官列维·赫费什迅速赶到了Tzrifin基地。为了避开国防军军需处复杂的协调流程,也为了防止走漏风声,他们三人调集了一辆拖车把雷达站箱体“偷”了回来。雷达站被运往一个空军基地,供两名“Yassour”直升机飞行员尼希米·达甘和泽夫·马塔斯 (Ze'ev Matas), 以及它们的机组成员练习如何将箱体拴在直升机上吊挂飞行。

就在直升机加紧训练的同时,伞兵地面行动队也在积极演练夺取和拆卸雷达设施。他们准备了俄标扳手、剪切电缆和连接构件的工程剪,还准备了氧气罐和焊接设备,以防工程剪无法使用。第50伞兵营的一个连指挥官找来了军士长马丁·列伊博维奇 (Martin Leibovich),蒙上他的眼睛,并把他带到空军机场最远端的一条跑道上。摘下眼罩后,列伊博维奇看到,从军械部来的一个士兵站在一个巨型氧气罐旁,一直大声说他不能参加行动,因为他只是一个文职人员。列伊博维奇接替了他的工作。“后来我成了行动中的钳工。”列伊博维奇后来回忆道。除了埃兹拉、列伊博维奇以及其他技术兵种,还有一些会开俄制吉尔卡车的年轻人也加入了队伍,以防万一需要将

卡车连同雷达站一起开到运河岸边。所有这些准备工作在24小时内已全部完成。

前言/序言

序

两场战斗

自以色列独立战争以来,以军部队就深陷两场无止境的战斗中: 外部是一场场与顽固敌人间的殊死搏斗;内部是一次次严格遵守道德准则的艰难征程。这些都是其他国家军队难以想象的困难。

以色列与敌人间的战斗从来都没有也永远不可能势均力敌。1948 年以色列建国时,全国仅有65 万人,而入侵她的是五个阿拉伯国家,总人口超过3000 万。2015 年,以色列人口达到800 万, 其中80% 是犹太人,另外20% 是阿拉伯裔以色列人(他们无须服兵役),她周围的阿拉伯国家人口已超过1.4 亿。而这一人口数量的悬殊比例还在继续扩大。尽管埃及和约旦与以色列签有和平条约, 它们可以从以色列敌对阵营中被剔除,但一个更为可怕的力量已悄然加入了这一阵营——人口超过7500 万的伊朗。那里有狂热的伊斯兰教领袖,扬言用各种方式和武器将以色列从地图上抹去。

面对人力上的巨大悬殊,以色列国防军(简称IDF)不得不提高军事技能来应对这一威胁。国防军强大的军事实力,建立在最精良的现代化战争装备上,这些装备和武器绝大多数由以色列自主研发和生产。战争策略是将敌人牵制在两条战线上,集中攻打第三条战线。以色列国防军还拥有一支实力强大的空军以及一个能力非凡的情报机构。此外,国防军成立了数支特种部队,队员们体格强壮且足智多谋,他们是经过严格训练并具备创造性思维且意志坚强的志愿兵。通过缜密计划,特种部队能够出其不意地对敌人造成致命打击,用少数几个人就能达到正常情况下需要一个连甚至一个营才能达到的出击效果。这就是第101 部队、伞兵部队、特种突击队(总参侦察营、Shayetet 13 突击队、“翠鸟”突击队、Duvdevan 突击队、Shimshon 突击队、Maglan 突击队)以及国防军各旅内的突击队等成立的原因。这些特殊队伍的经验和战术技巧会在整个部队内借鉴和分享。“六日战争”中一名被捕的埃及将领曾这样说:“我们完全无法与你们对抗,因为你们是一支全部由突击队员组成的军队!”

而那场无论是和平时期还是战争时期都在进行的道德战,起源于以色列尚未建国就已存在的哈加纳(Haganah)地下组织内的一个道德准则——“纯洁的武器”。这条哈加纳组织制定的原则意指战斗者的武器不能被平民、妇女、儿童或没有武器的敌军鲜血所污染。过去曾有过的几起针对国防军士兵的审判都是基于这一戒律进行的。 一条著名的法庭判决提到:如果看到任何违犯法律的军事命令——“黑色令旗”,士兵应该抵制这一指令而非执行指令。这一理念在以色列国防军内普遍实行,任何违反这条原则的行为,包

括近年来在加沙地区打击巴勒斯坦时的某些违规行为,都遭到了法庭的判决。

这条原则的艰难之处在于其目的是保护敌军中的非战斗人员, 而以色列国防军在战斗中的目的是努力保护自己。独立战争时期的炮火中诞生了另一条原则,即不抛弃不放弃任何一个滞留在敌军领地的伤员和人员,而且要不惜一切代价营救他们。于是,拯救处于危难中的犹太人和以色列人成为军队另一大使命,这些行动包括1976 年恩德培行动中营救被劫持的人质,以及1981 年至1991 年间解救埃塞俄比亚的犹太人。

此外,以色列国防军中还有一条与众不同的口号:“跟着我前进!”战斗部队中的军官不能只是个发号施令的人,在遭遇敌人时, 他必须首当其冲,给他的队员和下属们起到实实在在的先锋模范作用。“跟着我前进”成为以色列军队的一个口号,也很好地解释了国防军战斗中常常有大量军官伤亡的原因。

正义的道德观、强烈的主动性、专业的训练课以及非传统的战略战术培养,造就了以色列国防军的优秀将士。对他们而言,没有不可能的任务。

用户评价

老实说,我本来对这类题材的书是持保留态度的,总担心会充斥着过度的神化和不切实际的描述。但这本书的处理方式非常成熟,它直面了战争的残酷性,没有回避行动中出现的失误、牺牲以及决策的艰难性。作者似乎有一种克制的态度,既赞扬了他们的专业和勇气,同时也揭示了战争对个体乃至整个社会带来的沉重代价。在几次描绘高风险行动的后果时,那种沉重的气氛几乎要穿透纸面。这种对复杂现实的呈现,让这本书显得格外有力量和可信度。它让我们看到,英雄并非刀枪不入的神祇,而是有血有肉、做出艰难抉择的普通人,这种真实感,才是最震撼人心的地方。

评分这本书最吸引我的地方,在于它对“精锐”二字的深度剖析。我一直很好奇,究竟是什么样的体系和文化,能锤炼出世界上最顶尖的作战力量?这本书没有过多渲染枪林弹雨的场面,反而花了大量篇幅去探讨他们的选拔机制、日常训练的残酷性,以及渗透到骨子里的集体主义荣誉感。读到他们如何处理内部的压力、如何进行创新的战术思维演变时,我感觉这更像是一本关于“人类潜能极限”的哲学探讨,而非单纯的军事历史记录。它让我反思,真正的强大,往往不是靠装备的先进,而是靠人心的坚韧和对目标的绝对忠诚。这种对核心精神层面的挖掘,使得这本书的厚度和深度远超一般的军事读物,非常耐人寻味,值得反复品味。

评分这本书的价值远不止于记录历史事件那么简单。它更像是一部关于“危机管理与快速反应”的活教材。无论你是不是军事迷,书中所展现的那些如何在资源有限、时间紧迫的情况下,迅速做出最优判断并高效执行的流程和思维模式,都具有极高的借鉴意义。它展示了顶级团队如何在高压下保持协作、如何利用技术优势,以及最关键的——如何快速从失败或意外中汲取教训并立即调整策略。我从中得到的启发,甚至可以应用到我日常的工作规划和突发事件处理中去。这本书以最极端的方式,诠释了什么叫“专业”和“韧性”,其内涵之丰富,绝对值得反复阅读和深入思考。

评分从文学性的角度来看,这本书的叙事节奏控制得相当老道。它不是那种平铺直叙的流水账,而是巧妙地穿插了不同时间线和不同部队的故事,形成了多维度的叙事结构。有些章节像是一部紧张的谍战小说,充满了悬念和反转;而另一些章节则以一种近乎冷静的口吻,记录了行动后果带来的深远影响和反思。这种张弛有度的笔法,避免了读者产生阅读疲劳。尤其是在描绘一些历史性的重大事件时,作者的研究功力可见一斑,引用了大量的内部资料和亲历者的口述,使得故事的真实感和现场感达到了极高的水准。对于我这种追求阅读质量的读者来说,这本书的文字功底和资料的详实度都达到了非常高的水准,读起来酣畅淋漓,收获颇丰。

评分天呐,这本书简直是本让人手心冒汗的动作片!我一打开,就被那种紧张刺激的氛围牢牢抓住了。作者对于行动细节的描写简直是教科书级别的,每一个战术部署、每一个突袭的节奏,都清晰得仿佛我就置身于硝烟弥漫的现场。它不是那种浮夸的英雄主义颂歌,而是非常写实地展现了特种部队成员在极端压力下的心理变化和战术执行力。特别是描述几次著名的跨境行动时,那种步步惊心、稍有不慎就万劫不复的感觉,让人屏息凝神。读完后,我能深切体会到,他们完成任务的背后,是无数次超乎常人想象的艰苦训练和钢铁般的意志力支撑。这本书成功地把我从日常的琐碎中抽离出来,带入了一个完全不同的世界,那种肾上腺素飙升的阅读体验,绝对值得所有喜欢军事纪实文学的朋友们入手,绝对不会让你失望!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![汉译经典059:反暴君论 [Vindiciae Contra Tyrannos] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11123021/rBEHZVCgmKwIAAAAAACwSrcz97AAACxXwIvVtsAALBi943.jpg)