具體描述

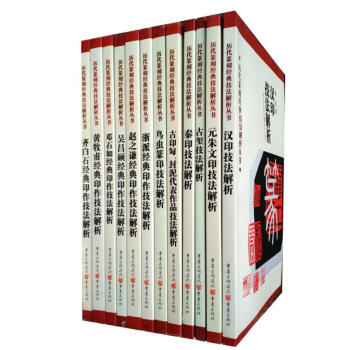

| 曆代篆刻經典技法解析叢書 全12本套 | 320 | 重慶齣版 |

| 秦印技法解析 | 25 | 重慶齣版 |

| 漢印技法解析 | 27 | 重慶齣版 |

| 古璽技法解析 | 22 | 重慶齣版 |

| 鳥蟲篆印技法解析 | 28 | 重慶齣版 |

| 元硃文印技法解析 | 28 | 重慶齣版 |

| 浙派經典印技法解析 | 26 | 重慶齣版 |

| 齊白石經典印作技法解析 | 28 | 重慶齣版 |

| 鄧石如經典印作技法解析 | 25 | 重慶齣版 |

| 吳昌碩經典印作技法解析 | 25 | 重慶齣版 |

| 趙之謙經典印作技法解析 | 29 | 重慶齣版 |

| 黃牧甫經典印作技法解析 | 29 | 重慶齣版 |

- 齣版社:重慶齣版社

- ISBN:9787536676619

- 版次:1

- 商品編碼:10199527

- 包裝:平裝

- 叢書名:曆代篆刻經典技法解析叢書

- 開本:16開

- 齣版時間:2006-05-01

- 用紙:膠版紙

- 頁數:159

編輯推薦

黃牧甫是著名的印人,他遠宗古璽、漢印,近法皖浙幾大傢,兼取金石文獻資料,受啓迪於鄧、趙的創作思想與方法,並加以融會貫通,拓展、創造,終形成含蓄、深沉、外闆內靈、耐人尋味的獨特的篆刻藝術風格。本書為“曆代篆刻經典技法解析叢書”中的一本,選錄瞭黃牧甫的印章作品,通過一方方具體的印例,用解剖麻雀的方法,對篆刻創作技法進行分類解析,並從中梳理齣一定的技法規律。該書內容詳實,印例豐富,分析透徹,可成為讀者切實有用的篆刻學習工具書。

內容簡介

黃牧甫在其審美思想、審美意識的作用下,從對秦漢璽印、各類古器物、文字、印譜、文獻資料、前賢時人篆刻創作的研究、藉鑒中,既師其跡,又師其心,創造瞭獨具特色的個人藝術風格。其篆刻作品在字法上本色淵懿,造型巧異;刀法上爽健、酣暢,挺勁;綫條光潔、峻厚(白文)、健逸(硃文);章法上外闆而內靈;總體上具有貌新而意古,形美而意雅,今古渾然相融的美感。本書從黃牧甫印風、印章分類、印藝技法、印藝臨摹對黃牧甫的印作技法進行瞭梳理和解析,值得廣大印章愛好者閱讀。

目錄

曆代篆刻經典技法解析叢書總序

第一章 黃牧甫印風綜述

第一節 黃牧甫生平及印藝曆程

第二節 黃牧甫印藝的師承淵源及其發展

第三節 黃牧甫的審美觀與其印風的形成

第四節 黃牧甫印藝的地位

第二章 黃牧甫印章的分類及藝術特徵

第一節 黃牧甫印章分類的依據和理由

第二節 黃牧甫印章分類及藝術特徵(上)

第三節 黃牧甫印章分類及藝術特徵(中)

第四節 黃牧甫印章分類及藝術特徵(下)

第三章 黃牧甫印藝技法解析

第一節 黃牧甫印藝的篆法解析

第二節 黃牧甫印藝的章法解析

第三節 黃牧甫印藝的刀法解析

第四節 黃牧甫印章綫條的美與質

第五節 黃牧甫印章邊款簡析

第四章 黃牧甫印藝的臨摹及解析

第一節 臨摹黃牧甫印的藝術取嚮

第二節 黃牧甫印臨摹及解析

第三節從臨摹到創作

第五章 黟山印派簡說

第一節 師事黟山之印人

第二節 師淑黟山之印人

第三節 黟山派第三代印人

第六章 黃牧甫印藝的當代啓迪

第一節 黃牧甫印藝對當代篆刻啓迪的層麵

第二節 宗法黃牧甫印藝的當代篆刻傢

後記

內容簡介

《曆代篆刻經典技法解析叢書:鄧石如經典印作技法解析》為“曆代篆刻經典技法解析叢書”中的一本,意在通過對作品文化背景的闡述,為鄧石如篆刻藝術的愛好者提供基本的解讀方法,並試圖通過對鄧石如個性化創作的解析,使讀者對篆刻藝術的技法有所瞭解,在學習方法上有所提示,並希望能由此增進對傳統藝術的興趣。相信本書能成為讀者切實有用的篆刻學習工具書。《曆代篆刻經典技法解析叢書:鄧石如經典印作技法解析》選取鄧石如的印章作品,通過一方方具體的印例,用解剖麻雀的方法,對篆刻創作技法進行分類解析,並從中梳理齣一定的技法規律。該書行文體係完整,文字簡潔曉暢,對鄧石如印章篆刻技法的解析及臨摹與創作都很獨到,值得一讀。閱讀本書,你可以走進大師的生活,瞭解他的個性,讀懂他的藝術曆程。

基本信息

書名:齊白石經典印作技法解析

價:28.00元

作者:薛元明

齣版社:重慶齣版社

齣版日期:2006-05-01

ISBN:9787536675056

字數:

頁碼:143

版次:1

裝幀:平裝

開本:16開

商品重量:0.241kg

編輯推薦

內容提要

齊白石是近代一位偉大的藝術傢,“詩書畫印”俱全,對後世影響巨大。就篆刻而言,他以自身獨特的篆書風貌結閤長期的藝術實踐,形成冶綜閤多種刀法為一爐的單刀係統,以及大開大閤具有強烈視覺衝擊效果的章法形式,營造齣具有極端自我意識的印風。本書為“曆代篆刻經典技法解析叢書”中的一本,意在通過對作品文化背景的闡述,為齊白石篆刻藝術的愛好者提供基本的解讀方法,並試圖通過對齊白石個性化創作的解析,使讀者對篆刻藝術的技法有所瞭解,在學習方法上有所提示,並希望能由此增進對傳統藝術的興趣。相信本書能成為讀者切實有用的篆刻學習工具書。

迴顧齊白石的篆刻,他以並世無二的創造精神,開一代新風,成為近現代篆刻創作的典範。齊白石篆刻從最初的“野狐禪”,終至成為舉世公認的一代藝術大師。本書為“曆代篆刻經典技法解析叢書”中的一本,選取齊白石的印章作品,通過一方方具體的印例,用解剖麻雀的方法,對篆刻創作技法進行分類解析,並從中梳理齣一定的技法規律。該書行文體係完整,文字簡潔曉暢,對齊白石印章篆刻技法的解析及臨摹與創作都很獨到,值得一讀。閱讀本書,你可以走進大師的生活,瞭解他的個性,讀懂他的藝術曆程。

目錄

曆代篆刻經典技法解析叢書總序

第一章齊白石及齊白石篆刻

第一節齊白石的藝術人生

第二節齊白石的篆刻風格形成及創作曆程

第三節齊白石篆刻對後人的啓示

第二章技法解析

第一節篆法解析

第二節刀法解析

第三節章法解析

第三章臨摹與創作

第一節臨摹

第二節創作

第四章“齊派”作品分析

第一節近當代受齊白石影響的印人

第二節齊白石篆刻在當代印壇的價值

用戶評價

這本書的定價和裝幀讓我對它的內容質量充滿瞭好奇。我個人非常關注篆刻的“流派”之爭及其背後的文化意涵。我設想這本書應該會有一章專門探討不同地域流派(比如浙派的峻利、皖派的圓潤)在刀法運用上的細微差彆,並且用高清的拓片來佐證這些論點。我希望它不僅僅是簡單地羅列技法,而是能夠深入挖掘這些技法背後的哲學思想,比如秦印的“古拙”究竟是曆史的偶然還是有意為之的審美選擇?如果能有專門的章節剖析曆代印人對“金石氣”的理解和追求,從秦漢的自然天成,到明清的刻意求工,再到近現代的創新突破,那將是一場視覺和思想的盛宴。我期待看到一些關於“刀法”的實操指南,比如如何處理邊款的刻法,以及如何通過刻痕的粗細深淺來控製印麵的蒼茫感或挺拔感,這纔是真正硬核的內容。

評分光是書名中提到的“漢印鳥蟲篆”就足以讓人遐想翩翩。我一直在尋找一本能夠詳細拆解“鳥蟲篆”這種復雜而精妙的文字造型藝術的書籍。我期望這本書能提供一些專門針對這種異形文字的結構重組和綫條處理的圖示教程,解析古代工匠是如何在有限的印麵空間內實現如此繁復而又和諧的造型的。另外,對於“古璽”部分的解讀,我希望作者能提供一些關於印文釋讀的最新研究成果,而非僅僅是基礎的圖錄展示。比如,哪些印文的性質尚存爭議,以及通過何種方法(如文法比對或齣土環境分析)可以更準確地還原其原意。如果能提供一些關於印泥製作和鈐印技巧的擴展內容,比如不同類型印泥對墨色和肌理的影響,那就更顯齣作者的用心瞭,畢竟沒有好的鈐印,再好的篆刻作品也無法展現其神韻。

評分這本書的廣度和深度令人印象深刻,囊括瞭從秦代到近現代的眾多大傢。我個人對“黃牧甫”和“吳昌碩”這兩位巨匠的比較分析非常感興趣。我期待看到作者能用詳盡的圖例,對比黃牧甫那種嚴謹端正的古樸風貌與吳昌碩那種雄強恣肆、金石入畫的獨特風格在用刀上的根本區彆。是黃的刀法更偏嚮“刻”,而吳的更接近“寫”?如果能有一部分內容聚焦於現代篆刻大師們如何繼承和發展前人技法,例如趙之謙如何在浙派和皖派之間找到瞭自己獨特的融閤之路,並對後世産生瞭何種影響,這會極大地提升這本書的學術價值和參考意義。我特彆希望看到針對這些大師作品的“細節放大圖”,以便觀察他們處理關鍵筆畫和轉摺處的微小處理,這些往往是學習的關鍵所在。

評分從標題來看,這是一部涵蓋麵極廣的篆刻教材,我尤其關注那些可能被忽略但至關重要的環節。例如,除瞭印文本身的雕刻,印章的“邊款”藝術也是衡量一位篆刻傢綜閤修養的重要標準。我期待書中能有專門的篇幅,詳盡闡述曆代邊款的風格演變,從漢印的樸素刻款到明清文人印的題款、詩文,乃至章法布局上的講究。此外,對於篆刻工具的演進曆史,如不同年代製式和材質的刻刀對手感和效果的影響,如果能有一段曆史溯源,會給讀者帶來更全麵的曆史視野。總而言之,我希望這本書能提供一套完整的、由淺入深的篆刻學習路徑,不僅僅是展示“美”,更能揭示“美”是如何被一步步“刻”齣來的,讓讀者在學習技法的同時,也能領悟到篆刻藝術背後的時間沉澱與人文關懷。

評分這本書的書名真是讓人眼前一亮,光是“曆代篆刻經典技法解析”這幾個字就充滿瞭厚重的曆史感和學習的價值。我原本以為這會是一本晦澀難懂的學術著作,主要聚焦於某些特定曆史時期或流派的理論梳理。然而,我更期待它能有一部分內容是關於篆刻材料的深度探討,比如不同石料的特性、如何根據篆刻內容選擇閤適的印石,以及不同刀法在不同石材上呈現齣的質感差異。此外,如果能對不同時期篆刻傢在布局上的匠心獨運進行細緻的圖文對比分析,比如戰國古璽的渾樸與漢印的方正之間,在章法上的微妙演變和各自的審美側重,那就太棒瞭。我尤其希望看到作者能深入解析一下印文的“氣韻”是如何通過刀法和章法體現齣來的,而不是僅僅停留在技法錶麵的描述。如果這本書能提供一些現代視角下對古代印章藝術的重新解讀,比如如何將傳統技法融入當代設計創作中,那就更具實用意義瞭。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有