具体描述

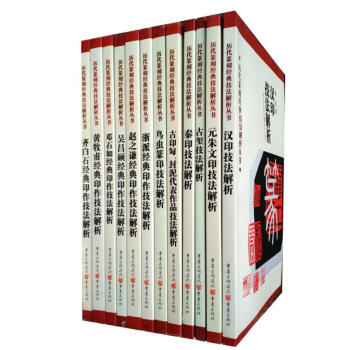

| 历代篆刻经典技法解析丛书 全12本套 | 320 | 重庆出版 |

| 秦印技法解析 | 25 | 重庆出版 |

| 汉印技法解析 | 27 | 重庆出版 |

| 古玺技法解析 | 22 | 重庆出版 |

| 鸟虫篆印技法解析 | 28 | 重庆出版 |

| 元朱文印技法解析 | 28 | 重庆出版 |

| 浙派经典印技法解析 | 26 | 重庆出版 |

| 齐白石经典印作技法解析 | 28 | 重庆出版 |

| 邓石如经典印作技法解析 | 25 | 重庆出版 |

| 吴昌硕经典印作技法解析 | 25 | 重庆出版 |

| 赵之谦经典印作技法解析 | 29 | 重庆出版 |

| 黄牧甫经典印作技法解析 | 29 | 重庆出版 |

- 出版社:重庆出版社

- ISBN:9787536676619

- 版次:1

- 商品编码:10199527

- 包装:平装

- 丛书名:历代篆刻经典技法解析丛书

- 开本:16开

- 出版时间:2006-05-01

- 用纸:胶版纸

- 页数:159

编辑推荐

黄牧甫是著名的印人,他远宗古玺、汉印,近法皖浙几大家,兼取金石文献资料,受启迪于邓、赵的创作思想与方法,并加以融会贯通,拓展、创造,终形成含蓄、深沉、外板内灵、耐人寻味的独特的篆刻艺术风格。本书为“历代篆刻经典技法解析丛书”中的一本,选录了黄牧甫的印章作品,通过一方方具体的印例,用解剖麻雀的方法,对篆刻创作技法进行分类解析,并从中梳理出一定的技法规律。该书内容详实,印例丰富,分析透彻,可成为读者切实有用的篆刻学习工具书。

内容简介

黄牧甫在其审美思想、审美意识的作用下,从对秦汉玺印、各类古器物、文字、印谱、文献资料、前贤时人篆刻创作的研究、借鉴中,既师其迹,又师其心,创造了独具特色的个人艺术风格。其篆刻作品在字法上本色渊懿,造型巧异;刀法上爽健、酣畅,挺劲;线条光洁、峻厚(白文)、健逸(朱文);章法上外板而内灵;总体上具有貌新而意古,形美而意雅,今古浑然相融的美感。本书从黄牧甫印风、印章分类、印艺技法、印艺临摹对黄牧甫的印作技法进行了梳理和解析,值得广大印章爱好者阅读。

目录

历代篆刻经典技法解析丛书总序

第一章 黄牧甫印风综述

第一节 黄牧甫生平及印艺历程

第二节 黄牧甫印艺的师承渊源及其发展

第三节 黄牧甫的审美观与其印风的形成

第四节 黄牧甫印艺的地位

第二章 黄牧甫印章的分类及艺术特征

第一节 黄牧甫印章分类的依据和理由

第二节 黄牧甫印章分类及艺术特征(上)

第三节 黄牧甫印章分类及艺术特征(中)

第四节 黄牧甫印章分类及艺术特征(下)

第三章 黄牧甫印艺技法解析

第一节 黄牧甫印艺的篆法解析

第二节 黄牧甫印艺的章法解析

第三节 黄牧甫印艺的刀法解析

第四节 黄牧甫印章线条的美与质

第五节 黄牧甫印章边款简析

第四章 黄牧甫印艺的临摹及解析

第一节 临摹黄牧甫印的艺术取向

第二节 黄牧甫印临摹及解析

第三节从临摹到创作

第五章 黟山印派简说

第一节 师事黟山之印人

第二节 师淑黟山之印人

第三节 黟山派第三代印人

第六章 黄牧甫印艺的当代启迪

第一节 黄牧甫印艺对当代篆刻启迪的层面

第二节 宗法黄牧甫印艺的当代篆刻家

后记

内容简介

《历代篆刻经典技法解析丛书:邓石如经典印作技法解析》为“历代篆刻经典技法解析丛书”中的一本,意在通过对作品文化背景的阐述,为邓石如篆刻艺术的爱好者提供基本的解读方法,并试图通过对邓石如个性化创作的解析,使读者对篆刻艺术的技法有所了解,在学习方法上有所提示,并希望能由此增进对传统艺术的兴趣。相信本书能成为读者切实有用的篆刻学习工具书。《历代篆刻经典技法解析丛书:邓石如经典印作技法解析》选取邓石如的印章作品,通过一方方具体的印例,用解剖麻雀的方法,对篆刻创作技法进行分类解析,并从中梳理出一定的技法规律。该书行文体系完整,文字简洁晓畅,对邓石如印章篆刻技法的解析及临摹与创作都很独到,值得一读。阅读本书,你可以走进大师的生活,了解他的个性,读懂他的艺术历程。

基本信息

书名:齐白石经典印作技法解析

价:28.00元

作者:薛元明

出版社:重庆出版社

出版日期:2006-05-01

ISBN:9787536675056

字数:

页码:143

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.241kg

编辑推荐

内容提要

齐白石是近代一位伟大的艺术家,“诗书画印”俱全,对后世影响巨大。就篆刻而言,他以自身独特的篆书风貌结合长期的艺术实践,形成冶综合多种刀法为一炉的单刀系统,以及大开大合具有强烈视觉冲击效果的章法形式,营造出具有极端自我意识的印风。本书为“历代篆刻经典技法解析丛书”中的一本,意在通过对作品文化背景的阐述,为齐白石篆刻艺术的爱好者提供基本的解读方法,并试图通过对齐白石个性化创作的解析,使读者对篆刻艺术的技法有所了解,在学习方法上有所提示,并希望能由此增进对传统艺术的兴趣。相信本书能成为读者切实有用的篆刻学习工具书。

回顾齐白石的篆刻,他以并世无二的创造精神,开一代新风,成为近现代篆刻创作的典范。齐白石篆刻从最初的“野狐禅”,终至成为举世公认的一代艺术大师。本书为“历代篆刻经典技法解析丛书”中的一本,选取齐白石的印章作品,通过一方方具体的印例,用解剖麻雀的方法,对篆刻创作技法进行分类解析,并从中梳理出一定的技法规律。该书行文体系完整,文字简洁晓畅,对齐白石印章篆刻技法的解析及临摹与创作都很独到,值得一读。阅读本书,你可以走进大师的生活,了解他的个性,读懂他的艺术历程。

目录

历代篆刻经典技法解析丛书总序

第一章齐白石及齐白石篆刻

第一节齐白石的艺术人生

第二节齐白石的篆刻风格形成及创作历程

第三节齐白石篆刻对后人的启示

第二章技法解析

第一节篆法解析

第二节刀法解析

第三节章法解析

第三章临摹与创作

第一节临摹

第二节创作

第四章“齐派”作品分析

第一节近当代受齐白石影响的印人

第二节齐白石篆刻在当代印坛的价值

用户评价

这本书的书名真是让人眼前一亮,光是“历代篆刻经典技法解析”这几个字就充满了厚重的历史感和学习的价值。我原本以为这会是一本晦涩难懂的学术著作,主要聚焦于某些特定历史时期或流派的理论梳理。然而,我更期待它能有一部分内容是关于篆刻材料的深度探讨,比如不同石料的特性、如何根据篆刻内容选择合适的印石,以及不同刀法在不同石材上呈现出的质感差异。此外,如果能对不同时期篆刻家在布局上的匠心独运进行细致的图文对比分析,比如战国古玺的浑朴与汉印的方正之间,在章法上的微妙演变和各自的审美侧重,那就太棒了。我尤其希望看到作者能深入解析一下印文的“气韵”是如何通过刀法和章法体现出来的,而不是仅仅停留在技法表面的描述。如果这本书能提供一些现代视角下对古代印章艺术的重新解读,比如如何将传统技法融入当代设计创作中,那就更具实用意义了。

评分这本书的广度和深度令人印象深刻,囊括了从秦代到近现代的众多大家。我个人对“黄牧甫”和“吴昌硕”这两位巨匠的比较分析非常感兴趣。我期待看到作者能用详尽的图例,对比黄牧甫那种严谨端正的古朴风貌与吴昌硕那种雄强恣肆、金石入画的独特风格在用刀上的根本区别。是黄的刀法更偏向“刻”,而吴的更接近“写”?如果能有一部分内容聚焦于现代篆刻大师们如何继承和发展前人技法,例如赵之谦如何在浙派和皖派之间找到了自己独特的融合之路,并对后世产生了何种影响,这会极大地提升这本书的学术价值和参考意义。我特别希望看到针对这些大师作品的“细节放大图”,以便观察他们处理关键笔画和转折处的微小处理,这些往往是学习的关键所在。

评分这本书的定价和装帧让我对它的内容质量充满了好奇。我个人非常关注篆刻的“流派”之争及其背后的文化意涵。我设想这本书应该会有一章专门探讨不同地域流派(比如浙派的峻利、皖派的圆润)在刀法运用上的细微差别,并且用高清的拓片来佐证这些论点。我希望它不仅仅是简单地罗列技法,而是能够深入挖掘这些技法背后的哲学思想,比如秦印的“古拙”究竟是历史的偶然还是有意为之的审美选择?如果能有专门的章节剖析历代印人对“金石气”的理解和追求,从秦汉的自然天成,到明清的刻意求工,再到近现代的创新突破,那将是一场视觉和思想的盛宴。我期待看到一些关于“刀法”的实操指南,比如如何处理边款的刻法,以及如何通过刻痕的粗细深浅来控制印面的苍茫感或挺拔感,这才是真正硬核的内容。

评分从标题来看,这是一部涵盖面极广的篆刻教材,我尤其关注那些可能被忽略但至关重要的环节。例如,除了印文本身的雕刻,印章的“边款”艺术也是衡量一位篆刻家综合修养的重要标准。我期待书中能有专门的篇幅,详尽阐述历代边款的风格演变,从汉印的朴素刻款到明清文人印的题款、诗文,乃至章法布局上的讲究。此外,对于篆刻工具的演进历史,如不同年代制式和材质的刻刀对手感和效果的影响,如果能有一段历史溯源,会给读者带来更全面的历史视野。总而言之,我希望这本书能提供一套完整的、由浅入深的篆刻学习路径,不仅仅是展示“美”,更能揭示“美”是如何被一步步“刻”出来的,让读者在学习技法的同时,也能领悟到篆刻艺术背后的时间沉淀与人文关怀。

评分光是书名中提到的“汉印鸟虫篆”就足以让人遐想翩翩。我一直在寻找一本能够详细拆解“鸟虫篆”这种复杂而精妙的文字造型艺术的书籍。我期望这本书能提供一些专门针对这种异形文字的结构重组和线条处理的图示教程,解析古代工匠是如何在有限的印面空间内实现如此繁复而又和谐的造型的。另外,对于“古玺”部分的解读,我希望作者能提供一些关于印文释读的最新研究成果,而非仅仅是基础的图录展示。比如,哪些印文的性质尚存争议,以及通过何种方法(如文法比对或出土环境分析)可以更准确地还原其原意。如果能提供一些关于印泥制作和钤印技巧的扩展内容,比如不同类型印泥对墨色和肌理的影响,那就更显出作者的用心了,毕竟没有好的钤印,再好的篆刻作品也无法展现其神韵。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有