具体描述

用户评价

这是一本非常引人入胜的书籍,深入探讨了现代社会中各种非官方体育团体的兴起与演变。作者的笔触细腻而富有洞察力,将复杂的社会学理论与鲜活的案例研究巧妙地结合起来。我尤其欣赏书中对“自发性”这一概念的精辟解读,它不仅仅是一种组织形式的描述,更是一种社会活力的体现。书中对不同文化背景下群众体育组织的比较分析,让我对体育如何在基层社区中扎根、发展并产生深远影响有了全新的认识。那种源于民众内生需求的驱动力,是如何在看似松散的结构中凝聚成一股强大的社会力量,书中给出了令人信服的解释。阅读过程中,我不断被书中引用的那些鲜活的故事所打动,它们清晰地展现了普通人在体育活动中寻求归属感、实现自我价值的历程。这本书不仅仅是写给体育研究者的,它对所有关心社会组织、社区建设和公民参与的读者来说,都是一份宝贵的参考。

评分这本书的文字充满了对普通人能动性的尊重和赞美。它成功地捕捉到了现代都市生活中,人们在高度结构化和快节奏的环境下,对“非功利性”交流空间的迫切需求。这些自发形成的体育群体,正是为个体提供了一个暂时的“避难所”,一个可以卸下社会角色,纯粹以兴趣为导向进行连接的场所。书中对这些组织如何培养代际传承、如何通过非正式教育实现技能和价值观传递的分析,尤其发人深省。它不再把体育组织看作是体育部门的附属品,而是将其视为现代社会肌体中不可或缺的、具有高度自我修复和创新能力的细胞。读完后,我感觉对周围那些看似不起眼的社区活动,都有了一层更深厚的理解和由衷的敬意。

评分本书以一种近乎田野调查的严谨态度,对当代社会背景下的非营利性体育社群进行了细致入微的剖析。作者并未停留在对现象的简单罗列,而是构建了一个多维度的分析框架,来考察这些组织如何应对外部环境的挑战,并实现内部的可持续发展。我个人认为,书中关于“去中心化治理结构”的讨论尤为精彩,它挑战了传统组织管理学中的许多既定观念。通过详实的案例,读者可以清晰地看到,在缺乏正式行政干预的情况下,群体如何通过协商、共识和弹性规则来维持秩序并促进发展。这种对基层社会治理模式的探索,超越了体育本身的范畴,具有更广泛的社会学和政治学意义。文字流畅且逻辑严密,即使是初次接触相关理论的读者,也能顺畅地跟上作者的思路,领略其深刻见解。

评分读完这本书,我最大的感受是作者对“社会资本”的理解达到了一个新的高度。那些看似随意的、基于共同爱好的体育小团体,实际上是如何通过长期的互动积累起信任、规范和互惠的网络,这本书给予了详尽的描绘。作者将体育活动视为一种社会粘合剂,而这些自发组织正是这种粘合剂的有效载体。书中对技术发展(如社交媒体)如何重塑这些组织的边界和运营模式的探讨,也非常具有时代感。它揭示了在数字化浪潮下,传统社区体育活动如何找到新的生命力。相较于许多空泛的理论论述,本书的优势在于其扎根于实践的叙事方式,每一章都仿佛能看到一群人在汗水与欢笑中构建属于自己的精神家园的场景,充满了真实的生活气息和强劲的生命力。

评分这部著作在方法论上的创新也值得称赞。作者巧妙地运用了历史比较的视角,将当前的发展脉络置于更宏大的社会变迁史中进行审视。这种跨越时空的对话,使得我们不仅看到了当下的状态,也理解了这些组织的“前世今生”。书中对于特定历史时期政策变动对基层体育生态影响的论述,令人深思。它清晰地表明,任何自发的社会运动都不是真空中的产物,而是与宏观政治经济环境相互作用的结果。叙事风格上,作者保持了一种冷静而客观的学者姿态,避免了过度渲染或浪漫化,而是用数据和扎实的观察来支撑其论点,使得整本书的论证更具说服力和学术价值。

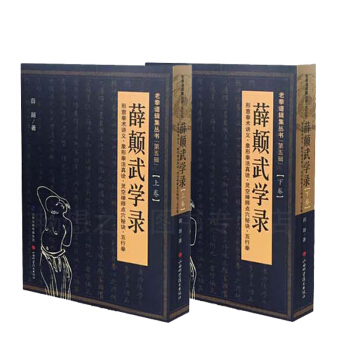

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有