具体描述

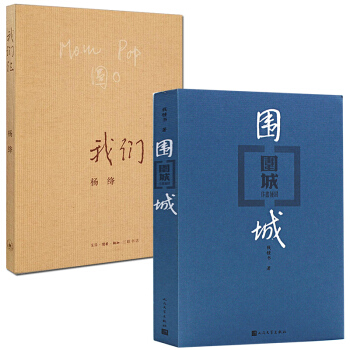

我们仨编辑推荐

天上人间,阴阳殊途,却难断挚情。杨女士独伴青灯,用心灵向彼岸的人无声地倾诉着。作为老派知识分子,她的文字含蓄节制,那难以言表的情和忧伤弥漫在字里行间,令读者无不动容。生命的意义,不会因为躯体的生灭而有所改变,那安定于无常世事之上的温暖情已经把他们仨永远联结在一起,家的意义也在先生的书中得到了尽情的阐释。

内容简介

《我们仨》主要内容包括:我们俩老了、我们仨失散了、走上古驿道、古驿道上相聚、古驿道上相失、我一个人思念我们仨。

作者简介

杨绛(1911―),原名杨季康,江苏无锡人。1932年苏州东吴大学毕业,同年入清华大学研究院研习。1934年开始发表作品。1935年留学英国、法国,1938年回国。先后任上海震旦女子文理学院教授、清华大学西语系教授。1949年后,任中国社会科学院外国文学所研究员。主要作品有剧本《称心如意》、《弄假成真》,论文集《春泥集》、《关于小说》,散文集《干校六记》。长篇小说《洗澡》.短篇小说集《倒影集》等。主要译著有《堂·吉诃德》、《小癞子》、《吉尔·布拉斯》等。

目录

部我们俩老了

第二部

我们仨失散了

(一)走上古驿道

(二)古驿道上相聚

(三)古驿道上相失

第三部

我一个人思念我们仨

附录一

附录二

附录三

精彩书摘

我们静静地回忆旧事:阿圆小时候一次两次的病,过去的劳累,过去的忧虑,过去的希望……我握着锺书的手,他也握握我的手,好像是叫我别愁。

回客栈的路上,我心事重重。阿圆住到了医院去,我到哪里去找她呢?我得找到她。我得做一个很劳累的梦。我没吃几口饭就上床睡了。我变成了一个很沉重的梦。

我的梦跑到客栈的后门外,那只小小的白手好像还在招我。恍恍惚惚,总能看见她那只小小的白手在我眼前。西山是黑地里也望得见的。我一路找去。清华园、圆明园,那一带我都熟悉,我念着阿圆阿圆,那只小小的白手直在我前面挥着。我终于找到了她的医院,在苍松翠柏间。

进院门,灯光下看见一座牌坊,原来我走进了一座墓院。不好,我梦魇了。可是一拐弯我看见一所小小的平房,阿圆的小白手在招我。我透过门,透过窗,进了阿圆的病房。只见她平躺在一只铺着白单子的床上,盖着很厚的被子,没有枕头。床看来很硬。屋里有两张床。另一只空床略小,不像病床,大约是陪住的人睡的。有大夫和护士在她旁边忙着,我的女婿已经走了。屋里有两瓶花,还有一束没解开的花,大夫和护士轻声交谈,然后一同走出病房,走进一间办公室。我想跟进去,听听他们怎么说,可是我走不进。我回到阿圆的病房里,阿圆闭着眼乖乖地睡呢。我偎着她,我拍着她,她都不知觉。

我不嫌劳累,又赶到西石槽,听到我女婿和他妈妈在谈话,说幸亏带了那床厚被,他说要为阿圆床头安个电话,还要了一只冰箱。生活护理今晚托清洁工兼顾,已经约定了一个姓刘的大妈。我又回到阿圆那里,她已经睡熟,我劳累得不想动了,停在她床头边消失了。

我睁眼身在客栈床上。我真的能变成一个梦,随着阿圆招我的手,找到了医院里的阿圆吗?有这种事吗?

……

基本信息

出版社: 人民文学出版社; 第2版 (1991年2月1日)

平装: 377页

语种: 简体中文

开本: 32

ISBN: 9787020098095

条形码: 9787020098095

商品尺寸: 20.8 x 14.6 x 1.8 cm

商品重量: 440 g

品牌: 人民文学

编辑推荐

《围城》编辑推荐: 凡是真正出色的文学作品,都具有一种抗理论分析力,任何自认为深透、精彩的理论都会在它们面前显得干瘪而又捉襟见肘。尽管钱锺书所著的《围城》本身并不朦胧,但我们读后的感觉仍是感觉大于思想,大于语言。读了本书,你会觉得自己周围的一切,包括自身,包括自己原来颇为热衷的一些东西,都增加了不小的喜剧色彩。

钱锺书所著的《围城》是一幅栩栩如生的世井百态图,人生的酸甜苦辣千般滋味均在其中得到了淋漓尽致的体现。钱钟书先生将自己的语言天才并入极其渊博的知识,再添加上一些讽刺主义的幽默调料,以一书而定江山。《围城》显示给我们一个真正的聪明人是怎样看人生,又怎样用所有作家都必得使用的文字来表述自己的“观”和“感”的。

《围城》初版近七十年,新时期以前无人问津,于今出版三十年来,横贯常销畅销小说之首,至今每年依然几十万销量。

名人推荐

钟书创作的基调是讽刺。社会、人生、心理、道德的病态,都逃不出他敏锐的观察力。他那枝魔杖般的笔,又犀利,又机智,又俏皮,汩汩地流泻出无穷无尽的笑料和幽默,皮里阳秋,包藏着可悲可鄙的内核,冷中有热,热中有冷,喜剧性和可悲性难分难解,嬉笑怒骂,“道是无情却有情”。

——柯灵

我认为《管锥篇》、《谈艺录》的作者是个好学深思的钟书,《槐聚诗存》的作者是个‘忧时伤生’的钟书,《围城》的作者呢,就是个‘痴气’旺盛的钟书。

——杨绛

《围城》是中国近代文学中*有趣和*用心营造的小说,可能亦是*伟大的一部。

——夏志清

为读者提供更为开阔精神的智慧世界的,是钱钟书的长篇小说《围城》。它也许是中国现代长篇小说中展示了**丰富的知识界众生相和*舒展的文化智慧联想的作品之一。

——杨义

作者简介

钱钟书,原名仰先,字哲良,字默存,号槐聚,曾用笔名中书君,中国现代著名作家、文学研究家。曾为《毛泽东选集》英文版翻译小组成员。晚年就职于中国社会科学院,任副院长。书评家夏志清先生认为小说《围城》是“中国近代文学中*有趣、*用心经营的小说,可能是*伟大的一部”。钱钟书在文学,国故,比较文学,文化批评等领域的成就,推崇者甚至冠以“钱学”。

目录

重印前记

序

围城

附录:记钱钟书与《围城》杨绛

序言

重印前记

钱钟书

《围城》一九四七年在上海初版,一九四八年再版,一九四九年三版,以后国内没有重印过。偶然碰见它的新版,那都是香港的“盗印”本。没有看到台湾的“盗印”,据说在那里它是禁书。美国哥伦比亚大学夏志清教授的英文著作里对它作了过高的评价,导致了一些西方语言的译本。日本京都大学荒井健教授很久以前就通知我他要翻译,近年来也陆续在刊物上发表了译文。现在,人民文学出版社建议重新排印,以便原著在国内较易找着,我感到意外和忻辛。

我写完《围城》,就对它不很满意。出版了我现在更不满意的一本文学批评以后,我抽空又长篇小说,命名《百合心》,也脱胎于法文成语(Iecoeurd'artichaut),中心人物是一个女角。大约已写成了两万字。一九四九年夏天,全家从上海迁居北京,手忙脚乱中,我把一叠看来像乱纸的草稿扔到不知哪里去了。兴致大扫,一直没有再鼓起来,倒也从此省心省事。年复一年,创作的冲动随年衰减,创作的能力逐渐消失——也许两者根本上是一回事,我们常把自己的写作冲动误认为自己的写作才能,自以为要写就意味着会写。相传幸运女神偏向着年轻小伙子,料想文艺女神也不会喜欢老头儿的;不用说有些例外,而有例外正因为有公例。我慢慢地从省心进而收心,不作再写小说的打算。事隔三十余年,我也记不清楚当时腹稿里的人物和情节。就是追忆清楚了,也还算不得数,因为开得出菜单并不等于摆得成酒席,要不然,谁都可以马上称为善做菜的名厨师又兼大请客的阔东道主了,秉承曹雪芹遗志而拟定“后四十回”提纲的学者们也就可以凑得成和的得上一个或半个高鹗了。剩下来的只是一个顽固的信念:假如《百合心》写得成,它会比《围城》好一点。事情没有做成的人老有这类根据不充分的信念;我们对采摘不到的葡萄,不但想像它酸,也很可能想像它是分外地甜。这部书禄版时的校读很草率,留下不少字句和标点的脱误,就无意中为翻译者安置了拦路石和陷阱。我乘重印的机会,校看一遍,也顺手有节制地修必了一些字句。《序》里删去一节,这一节原是郑西谛先生要我添进去的。在去年美国出版的珍妮?凯利(Jeanne Kelly)女士和茅国权(Nathan K.Mao)先生的英译本里,那一节已省去了。

一九八〇年二月

这本书第二次印刷,我又改正了几个错字。两次印刷中,江秉祥同志给了技术上和艺术上的帮助,特此志谢。

一九八一年二月

我乘第三次印刷的机会,修订了一些文字。有两处多年朦混过去的讹误,是这本书的德译者莫妮克(Monika Motsch)博士发觉的。

一九八二年十二月

为了塞尔望——许来伯(Sylvie Servan Schreiber)女士的法语译本,我去年在原书里又校正了几外错漏,也修改了几处词句。恰好这本书又要第次印刷,那些改正就可以安插了。苏联索洛金(V.Sorokin)先生去年提醒我,他的俄译本比原著**重印本早问世五个月,我也借此带便提一下。

一九八四年十一月

文摘

高松年发奋办公,亲兼教务长,精明得真是睡觉还睁着眼睛,戴着眼镜,做梦都不含糊的。摇篮也挑选得很好,在平成县乡下一个本地财主的花园里,面溪背山。这乡镇绝非战略上必争之地,日本人**豪爽不吝啬的东西——炸弹——也不会浪费在这地方。所以,离开学校不到半里的镇上,一天繁荣似一天,照相铺、饭店、浴室、地方戏院、警察局、中小学校,一应俱全。今年春天,高松年奉命筹备学校,重庆几个老朋友为他饯行。席上说起国内大学多而教授少,新办尚未成名的学校,地方偏僻,怕请不到名教授。高松年笑道:“我的看法跟诸位不同。名教授当然很好,可是因为他的名望,学校沾着他的光,他并不倚仗学校里的地位。他有架子,有脾气,他不会全副精神为学校服务,更不会绝对服从当局的指挥。万一他闹别扭,你不容易找替人,学生又要借题目麻烦。我以为学校不但造就学生,并且应该造就教授。找一批没有名望的人来,他们要借学校的光,他们要靠学校才有地位,而学校并非非有他们不可,这种人才真能跟学校合为一体,真肯出力为公家做事。学校也是个机关,机关当然需要科学管理,在健全的机关里,决没有特殊人物,只有安分受支配的一个个分子。所以,找教授并非难事。”大家听了,倾倒不已。高松年事先并没有这番意见,临时信口胡扯一阵。经朋友们这样一恭维,他渐渐相信这真是至理名言,也对自己倾倒不已。他从此动不动发表这段议论,还加上个帽子道:“我是研究生物学的,学校也是个有机体,教职员之于学校,应当像细胞之于有机体——”这至理名言更变而为科学定律了。

亏得这一条科学定律,李梅亭、顾尔谦,还有方鸿渐会荣任教授。他们那天下午两点多钟到学校;高松年闻讯匆匆到教员宿舍里应酬一下,回到办公室,一月来的心事不能再搁在一边不想了。自从长沙危急,聘好的教授里十个倒有九个打电报来托故解约,七零八落,开不出班,幸而学生也受战事影响,只有一百五十八人。今天一来就是四个教授,军容大震,向部里报上去也体面些。只是怎样对李梅亭和方鸿渐解释呢?部里汪次长介绍汪处厚来当中国文学系主任,自己早写信聘定李梅亭了——可是汪处厚是汪次长的伯父,论资格也比李梅亭好,那时候给教授陆续辞聘的电报吓昏了头,怕上海这批人会半路打回票,只好先敷衍汪次长。汪处厚这人不好打发,李梅亭是老朋友,老朋友总讲得开,就怕他的脾气难对付,难对付!这姓方的青年人是容易对付的。他是赵辛楣的来头,辛楣**不肯来,介绍了他,说他是留学德国的博士,真糊涂透顶!他自己开来的学历,并没有学位,只是个各国游荡的“游学生”,并且并非学政治的,聘他当教授太冤枉了!至多做副教授,循序渐升,年轻人做事不应该爬得太高,这话可以叫辛楣对他说。

用户评价

这本书最吸引我的地方,在于它对“人与人之间关系”的深刻洞察。它不像市面上那些流行的情感小说那样,用夸张的情节来抓人眼球,而是专注于挖掘人性的幽微之处。比如,书中对家庭成员间那种微妙的、有时甚至是矛盾的情感互动,刻画得入木三分。你几乎能感受到人物内心的挣扎与取舍,那种明明相爱却又时常因为误解或各自的坚持而产生隔阂的真实状态,让人感同身受。它并非在批判谁对谁错,而是以一种近乎超然的视角,展示了生活本身的复杂性。每一次翻页,都像是在进行一次对自我的审视,不禁会思考自己在亲密关系中扮演的角色,以及那些未曾言明的期待与失落。这种由内而外的触动,是真正优秀的文学作品才具备的特质,它不提供廉价的答案,而是提供了一片让你自由思考的广阔空间。

评分坦率地说,这本书的叙事节奏是舒缓的,需要静下心来细细品味。它不像快餐文学那样追求即时的刺激,它的美在于“慢”——时间的缓慢流逝,情感的层层递进,以及记忆的碎片如何被精心串联起来。作者的叙事视角非常独特,她总能在宏大的时代背景下,聚焦于个体微小的命运,这种对比产生了强烈的张力。我特别喜欢那种穿插在生活细节中的幽默感,那种幽默并非刻意的插科打诨,而是源于对生活荒诞性的洞察,带着一丝苦涩的笑意。这种看似轻松,实则厚重的笔法,让阅读过程充满了惊喜。它像一杯陈年的老茶,初尝可能觉得平淡,但回味悠长,越品越能感受到其中蕴含的丰富层次和深沉的智慧。对于习惯了快节奏阅读的现代人来说,这本书无疑是一次对心灵耐心的温柔挑战,而回报是丰厚的。

评分我必须赞叹作者的语言功力,那是一种近乎完美的典雅与克制。她的文字干净利落,没有一丝多余的赘饰,每一个词语都像是经过千锤百炼才被放置在那个位置。尤其是对场景的描绘,她几乎不需要冗长的形容词,仅仅依靠精准的动词和名词的组合,就能构建出一个栩栩如生的画面。这种“少即是多”的写作哲学,在她的笔下得到了极致的体现。例如,书中描述某一个特定时刻的宁静,寥寥数语,便能让人感受到空气中尘埃飞舞的静默。这种境界,是需要极高的文学素养和对生活细致入微的观察力才能达到的。阅读过程中,我常常停下来,反复琢磨某一句的结构,感受那种文字本身带来的韵律美感,这已经超越了单纯的信息传递,上升到了艺术鉴赏的层面。它教会了我,真正的力量往往来自于精准的表达,而非喧哗的声量。

评分这本书对我最大的启发在于,它让我重新思考了“陪伴”的真正含义。它不是那种轰轰烈烈的誓言,也不是时刻粘在一起的形影不离,而是一种长久、稳定、彼此心照不宣的默契。书中描绘的两位主角,他们共同经历的那些风雨,最终沉淀下来的,是对彼此生命轨迹的完全尊重和理解。这种理解,是建立在无数次细微的磨合与妥协之上的。它传递出一种非常朴素却又极难实现的价值观:真正的爱,是能在漫长岁月中保持独立人格的同时,又能形成坚不可摧的共同体。这种成熟的情感关系,在当下显得尤为珍贵。读完之后,我不仅为书中的人物命运感到唏嘘,更对如何经营自己的人生和情感关系有了更深一层的敬畏之心。这是一本值得反复阅读,并且每次阅读都能从中汲取新养分的精神食粮。

评分最近读完了一本让人回味无穷的书,它像一面清澈的镜子,映照出人世间的温情与无奈。作者用极其细腻的笔触,描绘了一段跨越时代的爱情和生活。其中对于日常琐事的捕捉,简直是神来之笔,那些看似平淡无奇的对话和场景,经过作者的妙手点化,竟能激发出读者内心深处最柔软的情感。我尤其欣赏作者那种不动声色的力量,她不刻意渲染悲伤或喜悦,而是让情绪自然流淌,如同山涧清泉,润物无声却滋养心田。读这本书,就像是与一位睿智的长者对坐,听她娓娓道来那些关于时间、关于失去、关于坚守的故事。那种淡淡的哀愁中,蕴含着对生命最深刻的理解和接纳,让人在合上书本后,依然能感受到那份恒久的温暖与力量。文字的韵律感极强,读起来有一种古典的美感,仿佛能看到那个逝去的年代的剪影,清晰而又带着一丝朦胧的诗意。

评分不错哦,很喜欢,值得拥有哦

评分书挺好的,没有褶皱

评分书挺好的,没有褶皱

评分东西不错,用来看看,挺好的

评分总体来说还是很不错的,喜欢看纸质书,更有阅读感

评分书包装的都很好,卖家发货也很快,好评!

评分还没看,一般装订,重要的是内容,对吧,对吧,对吧,对吧!

评分书很好,速度快,服务好

评分价格实惠,发货慢了一点,书不错。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有