具体描述

基本信息

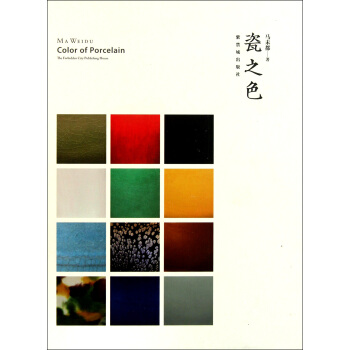

- 商品名称:瓷之色(精)

- 作者:马未都

- 定价:128

- 出版社:紫禁城

- ISBN号:9787513401296

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2011-05-01

- 印刷时间:2011-05-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:16开

- 包装:精装

- 页数:299

- 字数:80千字

编辑推荐语

马未都先生多年致力于文物收藏与研究,在陶瓷、家具等文物领域享有盛名。出版过多本文物研究与收藏的书籍。此次马未都转变了视角,从陶瓷所呈现的色彩,这一直观的角度,研究各种颜色在陶瓷上的成因,不仅阐述其技术条件,*深层挖掘其产生的社会文化背景、时代审美心理等问题,并分析其对于中国文化审美走向的影响。这一领域不仅是马未都**尝试写作,也是文物研究中的空白,具有重要意义。 《瓷之色》分十二章,介绍十一种颜色釉瓷器(青瓷篇幅较大,分作上下两部分)。配以精美的图片,直观的呈现了,各种颜色在瓷器上因各个不同时代,而呈现出的微妙的色彩变化。并辅以优美的文字,表述上也不同于一般的文物介绍和学术专著,*多的体现了语言的文学性与大众化。

目录

千树万树梨花开 白釉

唐代邢窑

宋代定窑

辽白·金定

元代枢府釉

永乐甜白

德化白瓷

乌衣巷口夕阳斜 黑釉

德清黑釉

唐代黑釉

耀州黑釉

河南黑釉

宋代建盏

宋代墨定

磁州黑釉

山西黑釉

辽代黑釉

金元黑釉

永乐黑釉

康熙乌金釉

春色满园关不住 青釉

原始青瓷

汉晋青瓷

隋代青釉

越窑·秘色瓷

柴窑

耀州窑

雨足郊原草木柔 青釉

玉碗盛来琥珀光 酱釉

摘尽枇杷一树金 黄釉

春来江水绿如蓝 绿釉

百般红紫斗芳菲 红釉

影落明湖青黛光 蓝釉

为有源头活水来 官釉

淡妆浓抹总相宜 色斑釉

四时佳兴与人同 仿生釉

用户评价

这本书的价值,很大程度上源于它所汇集和呈现的那些“孤品”或“罕见重器”的图片质量。很多平时只能在顶级拍卖图录或博物馆的内部资料中才能一睹真容的稀世珍品,都被清晰、色彩准确地收录其中,而且排版上似乎特意安排了不同时代、不同风格的“对话”场景。我记得有一组对比,将唐三彩的雍容华贵,与宋代极简的釉下彩意境并置,强烈的反差立刻凸显了时代精神的变迁。最赞的是,许多图片都附带了高倍放大下的局部特写,那些烧结形成的“橘皮纹”、“蛤蜊光”或是釉面上的“棕眼”,清晰到仿佛能用手指触摸到。这种对细节的执着,让这本书不仅仅是一本知识书,更是一本可以随时翻阅、激发创作灵感的视觉宝典,对于任何从事设计或艺术创作的人来说,都是一份沉甸甸的馈赠。

评分这本《瓷之色(精)》的装帧设计简直是视觉的盛宴,那种温润的触感,配合着封面那种深邃而又微妙的青花纹饰,让人爱不释手。我拿到手的时候,就忍不住在光线下细细摩挲,仿佛能感受到历代匠人指尖的温度。书页的纸张选得极好,厚实却不失细腻,油墨的印制清晰锐利,即便是那些极其复杂的釉彩细节,也能被忠实地还原出来。我尤其欣赏排版上的匠心,文字与图像的留白处理得恰到好处,既突出了那些精美的瓷器图片,又保证了阅读时的舒适度,完全不会有那种信息拥堵的压迫感。翻阅的过程本身就是一种享受,那种仿佛置身于博物馆陈列室的宁静与肃穆感,透过纸张的纤维,直达心底。说实话,很多艺术类图书在实体呈现上总是差那么一点意思,但这本书,从打开到合上,每一个细节都在向读者传递着对“美”的极致追求,这绝非寻常出版物能比拟的,光是把它放在书架上,都觉得整个房间的格调都被提升了一个层次。

评分对于一个业余收藏者而言,这本书的实用价值是无可替代的。它提供了一套极为可靠的辨伪和鉴赏标准,但它的厉害之处在于,它教导的不是死记硬背的“特征”,而是一种“眼力”的培养。书中对不同窑口在特定历史时期,其“器型轮廓线”和“底足处理”上的细微差异,做了大量的对比图解和文字注释。例如,某朝代官窑特有的旋削痕迹,与民窑的粗犷处理,界限划分得清晰而明确,绝无含糊其辞。我过去在市场上手看东西时总有些拿不准的模糊感,但读完关于不同时期“款识”书写笔锋的分析后,再去看实物,便豁然开朗。这套知识体系构建得异常严谨,它真正教会了我如何去“读懂”一件瓷器,而不是简单地“欣赏”它。

评分我是一个对中国传统工艺史有着浓厚兴趣的人,但坦白说,很多学术性的著作读起来总是枯燥乏味,充满了晦涩难懂的术语和堆砌的史料。《瓷之色(精)》的叙事方式却出乎意料地生动和流畅。作者显然不仅仅是位学者,更是一位优秀的“故事讲述者”。他并没有简单地罗列时间线或化学配方,而是将每一件代表性瓷器的诞生,置于其特定的历史背景、社会风尚乃至宫廷权力斗争之中去解读。比如,对某一时期官窑色彩微妙变化的剖析,不再是冷冰冰的色谱对比,而是与当时文人士大夫的审美取向、甚至海运贸易的兴衰紧密联系起来,读来引人入胜,仿佛在参与一场跨越千年的对话。这种将艺术品“人性化”和“情境化”的处理,极大地拓宽了普通读者理解瓷器文化的大门,让人在获得知识的同时,也收获了阅读的乐趣,让人忍不住一口气读完一个章节,然后立刻去查找相关的历史背景资料。

评分这本书的深度远超我预期的“画册”范畴,它更像是一部关于“材料科学与人文哲思”的交汇之作。最让我震撼的是它对于“釉色”的探讨。我们通常只看到白釉、青釉、红釉的表象,但书中对不同矿物成分在特定烧制温度和气氛下所产生的微观变化,进行了极为细腻和前沿的分析。那种对于“偶然性”与“精确控制”之间微妙平衡的描述,简直令人叹为观止。作者似乎能穿透几毫米的玻璃质表层,直达胎骨的灵魂深处。我特别喜欢其中关于“失透与半透明”的辩证讨论,这不仅是技术问题,更是一种东方哲学中关于“有”与“无”、“显”与“隐”的表达。这种将硬核的科学原理融入到对艺术精神的阐释中,使得整本书的立意拔高,提供了远超传统鉴赏书籍的思考维度。

评分很好的书

评分运输包装未保护好,可惜了。

评分非常好

评分运输包装未保护好,可惜了。

评分运输包装未保护好,可惜了。

评分很好的书

评分好

评分运输包装未保护好,可惜了。

评分书本身不错,就是第三方发货的包装真是让人不放心啊,两个书角都是摔的有点瘪了,怕麻烦

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![京剧原来如此美丽 [微博童书榜] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12221298318/59041fd1Na26185bd.jpg)