具体描述

| 作者简介 About the Author |

| 主编推荐 chief editor's choice |

无

| 内容简介 Introduction |

“帝国是自己把自己杀死的。帝国制度被废除后,我们民族并没有立即走向共和,而是走过了艰难曲折的道路,并为此付出了沉重的代价。我们要反省的还不仅是大秦王朝或大清王朝,而是整个帝国制度,是帝国的逻辑与命运。当然,事情还得从大秦帝国的建立说起。” 大秦帝国诞生,中国进入权力社会。 大清王朝倒下,帝国制度退出舞台。 帝国看似强悍,实则脆弱。 它既会因内忧外患而灭亡,也会因繁荣富强而腐朽。 整个帝国制度,是帝国的逻辑命运。 两千一百三十二年间,这制度经历了怎样的变迁,又是怎样导致了帝国的终结? “易中天先生的《帝国的终结》,就是他对于中国历史的一种解读方式,或者说是对于中华帝国从形成、发展到终结的历史的一种独特理解。读者诸君如果静下心来,细细品味,便不难发现,他对于“封建”本意的理解,对于“天下为公”的“公天下”的理解,都有一些独到的看法,显现了对历史与现实的睿智与敏感。” ——复旦大学历史系教授、博士生导师樊树志

| 目 录 Table of Contents |

帝国的终结 再版前言 001 序 言(樊树志) 001 引 言 轰然倒塌的帝国 001 第一章 天下一统 来之不易的胜利 002 制度之争 008 邦国与城邦 014 封建的秘密 021 集权是一种必然 026 帝国的前夜 033 第二章 中央集权 君临天下 040 软硬兼施 046 焚坑事业要商量 052 盛极而衰 058 集权,再集权 064 王朝的气数 070 第三章 伦理治国 非法之法 078 无德之德 084 家天下与泛伦理 091 文化大战略 097 一箭双雕 103 沉重的代价 109 第四章 官员代理 代理与授权 118 如此牧民 124 权力的赎买 130 自杀政策 136 龙争虎斗 142 帝国的掘墓人 148 第五章 内在矛盾 天下为公 156 产权问题 162 无法与无天 169 谁为帝国签单 175 变法与动乱 181 出路何在 187 第六章 共和之路 歌未竟,东方白 196 来者不善与徒劳无益 202 错失良机 208 缺失的传统 214 民主与宪政 220 zuid后一问 227 附 录 好制度,坏制度 一 帝国制度 236 二 中央机关 240 三 地方行政 246 四 官员选拔 251 五 问题所在 256 后 记 263

| 在线试读 Online Previews |

后文摘: 后 记 写完《终结》zuid后一个字,才发现全书一共六章,每章六节,六六三十六,正好是秦始皇zuid喜欢的数字。也好,那就用这个数字来祭奠这位千古一帝,以及由他开创又被我们埋葬的帝国制度吧! 在此,首先要感谢著名历史学家樊树志先生专为本书拨冗撰写了序言。在这篇序言中,樊先生表达了一个观点:历史需要不断解读。因为按照英国历史学家卡尔和荷兰历史学家盖尔的说法,历史不过是“现在与过去之间永无止境的对话”(卡尔),或者“一场永无休止的辩论”(盖尔)。既然如此,则不同的作者,从不同的视角,用不同的方法,对历史作出不同的解读,也就理所当然,而且非常必要。 问题是如何解读。 解读需要审视,而审视需要怀疑,特别是要怀疑那些流行的说法。实际上,流行未必正确,比如“封建专制主义”就很可疑。为什么?因为封建必不专制,专制必非封建。什么是封建?封,就是划定疆域,分配领地;建,就是建立政权,指定领主。天子把天下分成若干国,划定一个范围,指派一个国君(诸侯),然后世袭,叫“封土建国”。诸侯再把国分成若干家,也划定一个范围,指派一个家君(大夫),然后世袭,叫“封土立家”。这就是封建,是周代的政治制度和国家制度,我称之为“邦国制”。 秦汉以后的制度,则是“帝国制”。帝国与邦国的不同,首先就在于是否封建。邦国是一定要封建的,天子封建诸侯,诸侯封建大夫。帝国则一定是不封建的。就算封王封侯,那也是荣誉称号;就算封了土地,王侯们也只是地主,不是领主。他们对那块土地,只有财权,没有主权,也没有治权。这,充其量只能叫做“封而不建”。 实际上,帝国实行的是郡县制,邦国实行的才是封建制。天子封建诸侯以后,诸侯如何治国,天子是不管的。诸侯封建大夫以后,大夫如何齐家,诸侯也不管。然而在帝国时代,州官如何治州,县官如何治县,皇帝或朝廷可是要管的。就连谁去当那县官州官,也归皇帝或朝廷任命,不能世袭。所有的权力,仍然归于中央,州县不过代理。 显然,帝国制或郡县制,是集权制。邦国制或封建制,是分权制。真正的封建社会,连集权都做不到,又哪来的专制主义?同样,把秦汉唐宋元明清,都称之为封建社会,也成问题。因为秦汉以后就不封建了,怎么还是封建社会? 所以,今后遇到这类说法,我们至少也得问一句:是这样吗? 其实就连帝国时代,也未必都专制,也有不专制的。大体上说,明清以前,是有时候专制,有时候不专制,或者专制得开明。比如按照唐代制度,一道命令,如果不经政事堂会议通过,加盖中书门下之印,就直接由皇帝发出,是不合法的。虽然也有皇帝这么做,但要么是蛮不讲理(如武则天),要么会不好意思(如唐中宗)。连带强行任命的官员,也会被人看不起。所以,“集权必专制”的说法,恐怕还值得推敲。 当然,明清以后,废宰相,建厂卫,大兴文字狱,就完全是专制了。这也并不奇怪:因为从集权到专制,原本只有一步之遥;从专制到独裁,也同样顺理成章:就算那皇帝是个娃娃,或者弱一点,如果太后厉害(比如慈禧),还不是照样专制,照样独裁? 这就是“帝国的胎毒”了。也就是说,帝国制度的本性,就是要从集权走向专制,从专制走向独裁的。这笔账,甚至要从商鞅变法算起。因为商鞅变法的主要内容,就是变封建为郡县,变分权为集权。所有的权力,都要集中在国君手里。人民群众,包括贵族和士人,都没有言论自由,也没有思想自由,只能以法为教。以吏为师。 显然,秦政就是专政。即便不是暴政,也是苛政。专政是不能持久的,因此秦帝国二世而亡。这才有了后世的开明专制,甚至不专制。当然,也绝不会民主。 不民主的结果是什么呢?是帝国不可避免地由集权走向了专制。这当然有一个逐渐变化的过程。研究这个过程,也是一件有意思的事情。其实,按照原来的计划,我这“帝国系列”本是三部曲。《惆怅》和《终结》之后,还会有一本书谈制度的演变。但这个计划因为走上“百家讲坛”而被中断,还不知将来是否可能再写。留下的,只有一篇提纲性的文字,这就是原本收入《惆怅》一书,现在移到本书的《好制度,坏制度》。 是为记。 易中天

| 关于评论 Editorial Reviews |

深度解读以“制度”为核心的帝国两千年。 “无须戏说,照样引人入胜”的政治历史。 公元前221年,大秦帝国诞生,帝国制度从此建立。 公元1911年,在治乱循环中折腾了两千多年的中国人,终于下决心,革了制度的命,从此迎来历史上zuid后一个帝国的终结。 《帝国的终结》(2014增订版)初版于2005年,是易中天教授zuid看重的作品。本书以辛辣幽默的笔调,生动详实的故事,栩栩如生地再现了延续两千多年的帝国制度背后的政界博弈、权力角逐,抽丝剥茧、入木三分。读者可以从既严谨又恣意的文字中,感受易中天教授的学者魅力,习得来自古人的智慧和谋略。

用户评价

这本书对社会结构和文化变迁的探讨,达到了一个令人惊叹的深度。它超越了传统的帝王将相的线性叙事,而是将视角投向了更广阔的社会肌理——从底层百姓的衣食住行,到精英阶层的思想碰撞,无不着墨。我特别欣赏作者对于“惯性”和“变革”之间微妙关系的分析。他没有简单地将历史进程视为一系列孤立的事件堆砌,而是揭示了深层次的文化基因是如何影响甚至决定了历史的走向。例如,他对某种特定的制度是如何在漫长的时间维度中自我强化、最终走向僵化的论述,逻辑严密,论据扎实,极具启发性。每一次的“终结”都不是突如其来的崩溃,而是一系列结构性矛盾累积爆发的结果,这本书将这个“累积”的过程描绘得淋漓尽致,读后让人对理解人类社会的长期发展有了更宏大和辩证的视野。

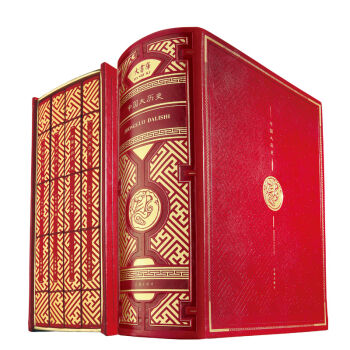

评分这本书的装帧设计简直是一绝,拿在手里就能感受到那种厚重感和历史的沧桑。纸张的质地摸上去非常舒服,印刷的字体清晰锐利,阅读体验极佳。特别是内页的排版,留白恰到好处,既保证了信息量的充实,又不会让人感到拥挤和压迫。初次翻阅时,就被那些精心挑选的插图和地图所吸引,它们不仅仅是简单的装饰,更是对文字内容的有力补充和直观呈现。那些描绘古代场景的绘画,色彩的运用和细节的刻画都极其考究,仿佛能将人瞬间拉回那个波澜壮阔的时代。装帧的坚固程度也让人放心,即便是经常翻阅,也不用担心书脊会轻易松脱,这对于像我这样喜欢精读和反复研读的读者来说,是非常重要的细节。从包装到内页,每一个环节都能看出出版方对这本书的用心和对读者的尊重,这种对书籍本身的珍视,本身就是对其中蕴含的历史价值的最好致敬。

评分作为一本历史读物,它在史料的运用和考证的严谨性上,展现了极高的学术水准。虽然文字流畅易读,但这绝不意味着它在史实上有所懈怠。处处可见作者扎实的文献功底,他对不同时期史料的交叉比对和批判性解读,为他的论点提供了坚实的后盾。每当读到作者引用或解释一些冷僻的古代文献时,都让人感到一股专业的底气。更难得的是,他能在保持学术严谨性的同时,有效地规避了过度引注带来的阅读障碍,处理得非常高明。这本书的价值不仅在于它讲述了什么故事,更在于它如何讲述这个故事,它提供了一种范本:如何将严谨的研究成果,转化为大众能够接受并享受的文化产品。对于想深入了解这段历史的读者而言,它无疑提供了一个可信赖的起点和参照系。

评分这本书带给我的最大震撼,是那种历史的“宿命感”与个体“能动性”之间的永恒拉扯。作者笔下的那些历史转折点,总让人感觉好像是某种巨大的历史洪流裹挟着所有的人向前奔涌,似乎个人的意志在历史的车轮面前显得微不足道。然而,在那些关键的抉择时刻,他又精妙地捕捉到了某个小人物、某个瞬间的决策,如何像蝴蝶效应般牵动了后来的万千景象。这种深沉的宿命感和对个体挣扎的精准捕捉,让人在敬畏历史规律的同时,又对人类在困境中仍能迸发出的勇气和智慧充满了敬意。阅读的过程,与其说是学习历史知识,不如说是一次深刻的哲学思辨,它迫使你思考:我们究竟是被历史推着走,还是在历史的舞台上扮演着某种不可或缺的角色?这种思考的深度和广度,远超出一本普通历史读物的范畴。

评分作者的叙事手法简直是教科书级别的精彩,他仿佛不是在简单地陈述历史事实,而是在娓娓道来一幕幕跌宕起伏的宏大戏剧。最让我赞叹的是他对历史人物复杂性的把握,没有简单的“好人”或“坏人”的标签化处理,每个人物都在其时代的局限性下展现出多面性和挣扎。那种对权谋斗争的细腻描摹,对社会思潮变迁的深刻洞察,让人在阅读过程中不断拍案叫绝。他擅长设置悬念,总能在关键时刻抛出一个引发深思的问题,让你不得不停下来,合上书本,自己去揣摩历史的必然与偶然。这种亦庄亦谐、深入浅出的文笔,使得即便是对某些复杂历史节点不太熟悉的读者,也能轻松地跟上思路,并且产生强烈的代入感。读完一个章节,脑海中留下的不是一堆冷冰冰的日期和事件,而是一幅幅生动鲜活的历史画面和那些鲜活人物的命运轨迹。

评分包装好,是正版

评分总体还可以了。

评分发货速度挺快,书质量还不错

评分挺好的,祝卖家生意兴隆

评分非常棒!

评分是正品,喜欢

评分书可以,就是物流太慢。

评分不错不错不错,好好好好

评分发货速度挺快,书质量还不错

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有