具体描述

内容简介

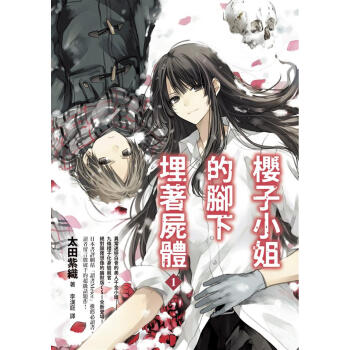

◎角川書店電子書籍大賞推理部門得獎作品,系列銷售突破60萬冊!盤踞ORICON排行榜!◎日本書評網站「讀書Meter」推薦必讀書,讀者留言數破千的超級話題作!

◎日本《達文西》雜誌專題報導,知名綜藝節目《國王的早午餐》推薦必讀書單!

◎動畫化確定,現在最受矚目的萌角輕推理小說!

「真相就像骨頭,雖然隱藏在皮膚、脂肪與血肉之下,卻默默支撐著所有的一切。

事物之間必有關連,就像生物必有骨肉一樣。」

擔任法醫學教授的叔叔說過的這一段話,在年幼的九條櫻子心中悄然萌芽。

北海道旭川市有棟古老洋房,裡面住著妖怪婆婆,和一位酷愛屍體的深閨大小姐──九條櫻子。櫻子小姐外表看來是個脫俗的大美人,骨子裡卻是個熱中解剖的屍體愛好者,不但在自家院子裡埋了兩隻海豚、一隻小鯨魚、一隻棕熊、三頭鹿和三匹馬的屍體,而且數量仍在持續增加。

家住附近的平凡高中生館脇正太郎,在偶然間認識了櫻子小姐,明知她性情古怪、缺乏同理心、說話不經大腦,卻又為她偶來的微笑與赤子之心所著迷,跟著她哪兒有屍體就往哪兒跑,為了解謎忙得暈頭轉向!

這天,正太郎的媽媽經營的出租公寓有房客失聯,媽媽找他去幫忙查看,怎知房門一開,櫻子小姐便心花怒放──眼前是一具發出腐臭的屍體。凡事看重事物本質的她,將憑藉著法醫學的豐富知識,抽絲剝繭地解開密室真相!但是,這個行為卻在無形中傷了正太郎的心?同樣擁有善良之心的兩人,為什麼會背道而馳呢?

電子書籍大賞推理部門得獎系列,強勢登台!

作者简介

■作者簡介太田紫織

出身於北海道札幌市,2012年前居於旭川市,擅長以北海道為舞台撰寫小說,在書中融入觀光美食情報並大受歡迎。喜愛歐美電影與電視劇,對驚悚類、SF、古典推理、吸血鬼等題材情有獨鍾。於小說投稿網站「E☆everystar」發表作品後,藉由高水準的創作功力博得讀者的喜愛;同年以《櫻子小姐的腳下埋著屍體》一作,奪下角川書店電子書籍推理部門優秀獎,此外還獲頒各種大眾小說的獎項,正式出道成為作家。於各寫作領域都有卓越的表現,實力深受各界人士激賞,是目前備受期待的新銳作家。

■譯者簡介

李漢庭

1979年生,畢業於國立海洋大學電機系,自學日文小成。2003年進入專利事務所開始從事翻譯工作,2006年底開始從事書本翻譯。領域從電機專利文件乃至於小常識、生活醫學、科技等等的中日對譯,樂於在工作中吸收新知識。目前嘗試將觸角延伸到特殊造型與影像創作,有各方面之作品。

精彩书评

◎聯合推薦推理評論家/曲辰

推理評論家/余小芳

推理評論家/杜鵑窩人

知名音樂人/陳珊妮

「原來是傲嬌萌黑輕小說來著!」

--知名音樂人/陳珊妮

「櫻子小姐喜歡骨頭卻討厭人,長相秀麗卻講話粗俗,有個未婚夫還老是跟高中男生鬼混,種種矛盾構成了她迷人的個性。這本書最有趣的地方大概就在於,看她以理性與充沛駁雜的知識做為武器,解開一個又一個的謎題,同時揭示我們,關於她的人生,與她的成長。」

--推理評論家/曲辰

「非常輕鬆的幽默推理,如果你想走進推理世界,本書是極佳的敲門磚。」

--推理評論家/杜鵑窩人

「櫻子小姐是專精於骨頭的名偵探日本代表!」

--日本知名書評家/大森望

「櫻子小姐很會使喚人、講話粗魯,但偶爾會流露出可愛的一面,這種反差萌實在太棒了!」

--讀者山田浪漫

「書籍內容涵蓋很廣,有骨頭相關的法醫學知識、北海道旭川當地的美食介紹、緊張刺激的推理情節,還有充滿魅力的可愛角色,是一本適合各種人閱讀的小說。」

--讀者小圭

「從來沒看過像櫻子小姐這樣特殊的角色,實在太有趣了!每次聽到她談論骨頭的相關知識,都令人感到既新鮮又佩服,而且推理的部分很容易讓讀者消化。」

--讀者蝦餅

「萬物死後留下的屍骨中,原來藏著許多我們所不知道的情報,看完後對於死亡有了不同的看法。」

--讀者Ozamachi

「書名裡雖然有屍體,但是內容描寫得很清爽,任何讀者都能輕鬆閱讀,我忍不住就一口氣就看完了!」

--讀者irowa

目录

序幕白骨檔案簿之壹 美人

白骨檔案簿之貳 頭

白骨檔案簿之參 玫瑰樹下

終幕

後記

前言/序言

用户评价

这本书最让我惊艳的一点,在于其叙事视角的灵活切换和陌生化处理。它不像传统侦探小说那样执着于单一主角的线性追踪,而是像多面镜子一样,从不同人物的侧面去折射同一个核心事件。这种多焦点的叙述方式,极大地丰富了故事的层次感。例如,某一章节对事件的描述,完全是从一个几乎不被注意到的配角口中道出,其观察角度的独特和信息筛选的偏差,直接导致了读者对前文信息的全新理解。这种“不可靠叙述者”的运用,处理得极其细腻,没有给人一种故弄玄虚的感觉,反而更贴近真实生活中的信息获取方式——我们永远只能通过有限的、带有偏见的视角来拼凑真相。这种叙事结构的设计,体现了作者深厚的文学功底和对叙事理论的精通。它迫使我不断地反思自己已经“相信”了什么,这是一种非常高级的智力上的享受。

评分我得承认,这部作品的语言风格具有一种近乎诗意的韵律感。作者对于词语的选择非常考究,很多看似简单的句子,细品之下会发现其中蕴含着极强的画面感和音乐性。尤其是一些描述光影和静谧场景的段落,简直可以单独摘出来作为散文欣赏。它不是那种追求华丽辞藻堆砌的文风,而是一种返璞归真的、精准有力的表达。这种语言的张力,使得那些本应平淡无奇的情节,也焕发出一种独特的质感。它让人读起来,不仅是在接收信息,更是在欣赏一种艺术的构造。在如今快餐文化盛行的时代,能看到这样一部在文字本身投入了如此心血的作品,实属难得。它提供的阅读体验是多维度的,既满足了对故事的好奇心,又提供了对语言美学的深度回味。强烈推荐给那些追求阅读深度和语言韵味的读者。

评分这部作品的氛围营造得实在太到位了,初读便有种被拽入那个特定时代的错觉。作者对细节的把握,无论是对老式家具的描摹,还是街角小贩的吆喝声,都栩栩如生。那种略带陈旧却又充满生活气息的质感,透过文字扑面而来,让人仿佛能闻到空气中混合着煤烟和潮湿泥土的味道。更让人称道的是叙事节奏的掌控,它并非那种一泻千里的急促,而是带着一种老派的、娓娓道来的悠然,像是在品一杯需要耐心慢啜的陈年老茶。每一个场景的转换都显得那么自然,毫不突兀,仿佛是记忆的碎片在脑海中缓缓重组。角色们的对话也极具时代特色,那种含蓄却又暗藏机锋的交流方式,极大地增强了故事的真实感和深度。读完第一部分,我已经被牢牢地锁定在了这个故事的魅力之中,迫不及待想要知道后续的走向,但又不舍得太快翻过眼前这些精雕细琢的文字。那种沉浸式的阅读体验,是近年来难得一见的精品。

评分说实话,一开始我担心故事会过于晦涩难懂,毕竟这种对历史背景和地域风俗有较高要求的作品,门槛通常不低。但出乎意料的是,作者的处理方式非常人性化。他没有将复杂的背景知识一股脑地抛给读者,而是将它们像香料一样,恰到好处地融入到日常生活场景之中。比如,通过对某种传统节庆仪式的描写,读者自然而然地就能理解其背后的社会结构和禁忌。这种“润物细无声”的知识植入,使得阅读过程保持了极高的流畅度。而且,作品中对人际关系的刻画,那种微妙的疏离感和难以言喻的羁绊,处理得极其到位。角色之间的情感张力,不是通过激烈的冲突来体现,而是通过长时间的沉默、一个不经意的眼神交流来爆发,让人读来感到心口一紧,仿佛感同身受了他们那种压抑而又深沉的情感。

评分我通常对于这种偏重于环境刻画的小说不太感冒,总觉得容易陷入空洞的堆砌辞藻。然而,这部作品却巧妙地将环境与人物的内心世界紧密地联系了起来。这里的每一栋建筑、每一条小巷,似乎都承载着角色的过往和秘密。比如,那位总是在傍晚时分出现在老旧钟楼下的神秘人物,他的每一次出现,都伴随着一场细微的天气变化,这种对照手法显得非常高明。作者没有直接用大段的心理描写来交代人物的挣扎,而是通过他们与周遭环境的互动——他们如何避开某个特定的路灯,如何习惯性地触摸某块石头——来侧面展现其复杂的内心轨迹。这种“不言而喻”的叙事技巧,极大地提升了作品的艺术性。它要求读者必须全神贯注,去捕捉那些潜藏在字里行间的微妙暗示,这种阅读的挑战性恰恰是其魅力所在。我感觉自己像是在玩一个精妙的解谜游戏,解开的不仅仅是情节的谜团,更是人性的幽微之处。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有