具体描述

内容简介

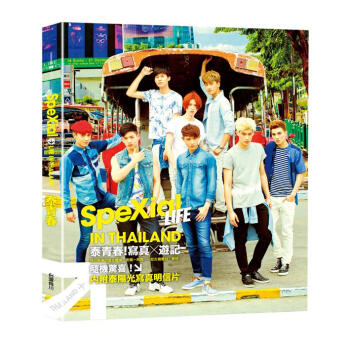

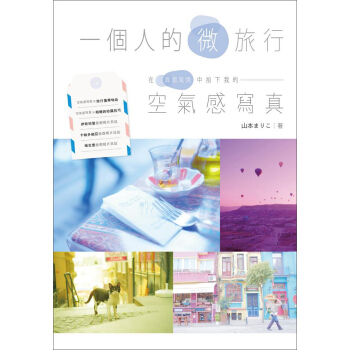

◎跳脫一般攝影書的框架!在迷離夢幻的「空氣感」當中,用攝影記錄下你最真誠的心情與感受!!● 全書滿載!作者獨家的旅遊地圖&攝影手札

● 帶著兩台超高人氣的微單,恣意地享受土耳其的美麗與夢幻!

● 攝影師的行囊大公開!幫你從頭到腳打點好所有該帶的(可愛度滿點)隨身物品!

● 一看就懂的技巧教學×透明清新的「療癒系寫真」

● 風靡中日,大受好評的「透明清新!簡單拍出我的空氣感寫真」作者,山本麻理子最新力作!

【與人們的相遇會化作濃厚深刻的回憶】

若問我為何喜歡在旅行之中拍攝相片,最大的理由就是與他人的相遇。與居住在該土地上的人相遇、交談,彼此熟悉後按下快門拍攝相片,這樣的感覺對我而言有著無盡的吸引力。而且隨著認識當地居民後拍攝相片的方式,不僅會讓我更喜歡相片中的人,對於那片土地的喜愛也會更上一層樓。雖然欣賞美麗的風景或品嚐當地的美食也是旅遊的一大樂事,但與他人相遇的回憶更是濃厚深刻。日後回想旅途點滴時,「我曾和那個人談過那些話題呢,那時候的風吹起來還真是舒服啊。」這種感覺既溫暖又甜蜜,彷彿又將自己拉回到那段時光。

山本まりこ

【勇敢地,給自己一個單身出走Getaway的理由吧!!】

在忙碌的生活中,你我往往會神往能在辛勞之後,給自己的心放個假,來場期待已久的小旅行。

有什麼,比來到充滿異國風情的地方,更能夠讓自己充分獲得休息與充電呢?

帶著輕巧、造型可愛又有形的微型數位單眼相機,漫步在土耳其的街道中,享受怡人的陽光以及迎面而來的海風,這一刻,所有曾經令人心煩的一切,全都就此煙消雲散。

踏著輕快的腳步,心彷彿也跟著飄向那湛藍又迷人的天際。

用手中的相機,把眼前所見的動人景象全都永久保存下來。

若是走累了,不妨找間漂亮的小店,

坐下來悠閒地來杯道地的茶飲,細細品味與感受當下的氛圍與空氣的流動吧。

望著逐漸西下的夕陽,一抹夢幻的顏色帶起了傍晚的夜空。

在耳邊那此起彼落的人聲鼎沸當中,慢慢地享用當地的風味晚餐。

許多從沒時間好好思考的事情、好多過去只能在明信片當中想像的事物,

如今,全都在自己的身旁與眼前不斷地上演著,

直到夜深人靜時都捨不得閉上雙眼,想要恣意地品嚐與體會這一刻。

旅行,就是有著如此的魔力!

而本書,將會是你的旅遊良伴,輕輕地訴說著各種如何拍下美麗景緻的最佳手法。

悄悄地,告訴你許多在地人才知道的特色景點與私房祕境。

讓你在不知不覺當中,習得拍出輕飄飄空氣感寫真的達人技法。

作者简介

■作者簡介山本まりこ(山本麻理子 YAMAMOTO MARIKO)

畢業於日本大學理工學院建築學系。

從事過設計工作,於2000年出道成為自由攝影師。

擅長建築攝影、室內攝影、人像攝影等,活躍於廣告和雜誌等領域。

對於山本老師而言,拍攝連結「空間」和「人」的作品,這是她一生的攝影目標。

攝影師—山本まりこ擅長以如何讓內心所描繪的「空氣感」世界成為相片為中心,透過實地的經驗與拍攝的相片,為讀者們解說各式各樣攝影的拍攝技巧。

除了講授相機設定等各項基本技巧外,更重要的是山本老師對於自己拿著相機面對被攝體時的心情,還有腦海中所構思的畫面構圖,如何透過最喜歡的夏威夷相片來忠實重現。

相信讀者在欣賞相片與感受夏威夷風情之際,也能從書本當中發現許多拍攝自己最喜歡事物的技巧與訣竅。

植田正治攝影美術館攝影大賽—優勝,作品「我的暑假」(2003年)

全國公開募集攝影展「視點」東京都美術館展示—入選,作品「出產LOVE」(2004年)

第8屆綜合攝影展—『日本相機社』獎,作品「心繫」(2004年)

第8屆綜合攝影展—評審獎,作品「大跳躍!」(2004年)

第8屆綜合攝影展—評審獎,作品「力量集結」(2004年)

I.travel我的旅行相片攝影大賽—亞軍ROCKPORT獎,作品「人間仙境屋久島—光與影」(2004年)

White Cube藝廊,次世代攝影師決選出版作品,攝影集「我的暑假。我的寒假」(2005年5月出版)

個人攝影展「我的暑假。我的寒假」原宿LAPNETSHIP(2005年)

原宿女子攝影社 studio poco 攝影聯展「smile」(2005年)

原宿女子攝影社 studio poco 攝影聯展「vono!vono!vono!」(2005年)

「兩人漫步在印度 先生的印度 太太的印度」LE DECO藝廊(2008年)

「兩人漫步在印度 先生的印度 太太的印度」福果藝廊(2010年8月)

個人網頁:http://marikoyamamoto.com/

Facebook官方網頁:https://www.facebook.com/marikoyamamotoofficial

■譯者簡介

林克鴻

精彩书评

◎聯合推薦攝影名家/Karren Kao

攝影名家/Lingo蘋果耿

攝影名家/李莎拉

攝影名家/阿默

(按筆劃排序)

目录

Part.1空氣感寫真 旅行攜帶物品

自己愛用的相機、相機配件、

更能輕鬆享受旅行樂趣的便利物品等,

介紹山本まりこ老師個人推薦的旅行用品。

Part.2

空氣感寫真 相機與拍攝技巧

介紹山本まりこ老師拍攝空氣感寫真時

最喜歡使用的兩台相機—

「SONY α6000」、「FUJIFILM X-T1」,

學習拍攝相片的各種技巧。

Part.3

空氣感旅遊相片日誌

—伊斯坦堡—

憧憬的藍色清真寺、與他人的相遇、繁華熱鬧的舊市街。

用空氣感寫真捕捉在伊斯坦堡美好的旅途回憶。

Part.4

空氣感旅遊相片日誌

—卡帕多細亞—

來到卡帕多細亞,當地壯闊的自然美景讓人沈醉其中。

按下相機快門將周遭的清爽空氣永遠留在相片中。

Part.5

空氣感旅遊相片日誌

—棉花堡—

有著廣大石灰棚與溫泉的棉花堡。

運用空氣感寫真來表現這片有如雪中的純白世界。

用户评价

读完这书,我最大的感受是,它彻底改变了我对“旅行摄影”的理解。以往总觉得,要拍出大片感,得去最壮观的景色,用最专业的设备,但这本书显然走的是一条完全不同的路径。作者似乎在告诉我们,真正的美,往往存在于那些不经意间被忽略的“留白”之中。那种所谓的“空气感”,在我看来,是作者对光线和空间极度敏感的体现。我特别欣赏作者在文字中流露出的那种谦逊和观察力,她没有试图去征服眼前的风景,而是选择融入其中,成为风景的一部分。这种哲学层面的探讨,让这本书的厚度远超一本普通的旅行手册。它更像是一本心灵成长的记录册,关于如何在陌生的环境中,找到与自我对话的最佳方式。文字的节奏感也拿捏得恰到好处,时而轻快如风,时而沉静如水,非常适合在通勤的间隙,或者睡前一个人静静品读。我已经开始反思自己过去拍的照片,是不是太“用力”了,缺乏了那种自然松弛的美感。

评分这本书的装帧设计和内页排版,简直是艺术品级别的存在。我必须得赞美一下纸张的选择,那种略带纹理的哑光质感,让每一张照片和每一段文字都显得格外温柔,完全符合书名所宣扬的“空气感”。如果说内容是灵魂,那么装帧就是承载灵魂的躯壳,而这本书的躯壳无疑是精致而有品味的。特别是照片的选材,我注意到作者似乎偏爱使用广角镜头捕捉环境的开阔感,但同时又巧妙地利用前景和背景虚化来突出主体的情绪。很多照片的构图都非常大胆,挑战了传统的“三分法”,反而营造出一种动态的平衡。这对于我这种摄影爱好者来说,是极好的学习范本。我甚至忍不住拿出自己的旧旅行照片,试图套用书中的一些布光思路去重新审视,发现很多原本平淡无奇的瞬间,只要稍微调整一下拍摄角度和时机,就能焕发出完全不同的生命力。这本书放在书架上,本身就是一道风景线,让人忍不住想时不时地去触摸和翻阅。

评分这本书的文字叙述风格,简直是为“慢生活”爱好者量身定制的。它的节奏感非常舒缓,像是一首悠长的散文诗,读起来让人全身心的放松下来,仿佛跟着作者一起进行了一场精神上的“深呼吸”。我特别喜欢作者在描述心境变化时所使用的那些富有画面感的词汇,它们不是华丽辞藻的堆砌,而是精准地捕捉到了那种特定情境下的微妙感受。比如,当她描述某个清晨的薄雾笼罩着异国的街道时,那种“世界仿佛被按下了静音键”的感觉,我立刻就能在脑海中构建出完整的场景。这本书的好处在于,它不仅仅是记录了“去哪里”,更重要的是阐述了“如何去感受”。它提供了一种看待世界的新视角,让我们意识到,即便是日常所处的环境,只要我们用心去捕捉,也能拍出具有“空气感”的、充满个人印记的照片。这是一本真正能让人沉淀下来,并激发内在创造力的好书,适合反复品味,每次都会有新的感悟。

评分我向来对那种过度美化的旅游书籍持保留态度,但这本书的真诚度却让我感到非常惊喜。它没有那种商业宣传的腔调,读起来更像是在一位品味高雅的朋友的家中做客,听她娓娓道来在异国他乡捕捉到的那些“不完美的美”。作者在描述那些异国风情时,没有落入俗套地去堆砌异域符号,而是着重描绘了当地人生活中的细微动作、光影投射在老旧墙壁上的纹理,以及那种渗透在空气里的独特气味和温度。这种细腻入微的观察,是任何攻略都无法提供的。我感觉自己仿佛真的跟随着作者的步伐,在不为人知的小巷中穿行,感受着那种独属于“微旅行”的放松与自由。这本书传递出一种积极的生活态度:旅行不一定要远走高飞,关键在于你用什么样的心境去面对周遭的一切。它鼓励读者放下评判的标准,去接纳和欣赏那些“恰到好处的瑕疵”。

评分这本书的封面设计简直太抓人眼球了!那种轻盈、朦胧的视觉效果,立刻就把我带入了一种悠闲自在的氛围中。我还没翻开内页,仅仅是看着封面的色彩搭配和字体排版,就已经能感受到作者在生活美学上的独到眼光。我猜想,这本书的内容一定不仅仅是简单的游记,更像是一本关于如何捕捉生活瞬间美感的私房指南。从书名就能看出,作者强调的是“微旅行”和“空气感”,这暗示着一种不张扬、更注重内心感受的旅行方式,这正是我一直以来所向往的。现在的旅行指南太多强调打卡热门景点,反而忽略了那些转瞬即逝的美好细节。我特别期待作者能分享一些关于如何在异国他乡找到那些不那么“游客化”的角落,用镜头去记录那种微妙的情绪和光影。如果书里能附带一些摄影小技巧,教导我们如何用最简单的设备拍出富有层次感的照片,那就太棒了。总而言之,光是这外在的呈现,就已经成功勾起了我强烈的阅读欲望,仿佛我已经闻到了异国街角咖啡的香气,准备好跟着作者一起慢下来,去感受每一次呼吸间的风景。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有