具體描述

用戶評價

我最近在看一本比較冷門的考古學專著,叫做《青銅時代的社會結構與冶金技術》。這本書的論證方式極其紮實,它沒有過多關注那些宏大敘事,而是選擇瞭以青銅器皿的化學成分和器型特徵為切入點,去反推古代社會內部的權力分配機製。作者團隊對齣土的大量青銅器樣本進行瞭同位素分析,並根據锡、銅、鉛等元素的配比差異,推斷齣不同區域或不同時期原材料的來源地和冶煉技術的掌握程度。最讓我震撼的是其中關於“禮器”的研究部分,它通過分析大型鼎器上紋飾的復雜程度以及鑄造難度,論證瞭青銅器從實用工具嚮純粹的等級象徵轉變的過程,以及這種轉變如何鞏固瞭王權和貴族階層的統治地位。這本書的文字風格非常平實、剋製,充滿瞭嚴謹的科學數據和圖錶,沒有絲毫誇張的描述,但正是這種客觀性,讓它所揭示齣的曆史圖景顯得格外真實可信。對於曆史愛好者來說,這本書提供瞭一個完全不同於傳統史書的,基於物證的社會學視角。

評分我最近翻完瞭一本關於中國傳統園林藝術的典籍,《疊山理水秘鑒》。這本書簡直是匠心獨運,完全顛覆瞭我對中國古典園林“小中見大”的傳統認知。它不是那種空泛地談論美學意境的書,而是非常實操性地講解瞭古代園林設計中的核心技術——如何通過巧妙的堆石和引水,在有限的空間內營造齣無限的山水意境。書裏麵配有大量的古代工匠繪製的“施工圖”和“透視圖”,這些圖紙的精細程度令人咋舌,比如如何選擇不同紋理和顔色的山石來模仿不同山脈的地貌特徵,如何利用微小的坡度變化來控製水流的聲音和速度,達到“鬆風水月入抱”的境界。特彆是關於“藉景”的章節,它分析瞭宋代蘇州園林如何利用遠處的山巒或鄰傢的古樹作為自己園景的一部分,這種跨越邊界的視覺整閤手法,真是高明。讀完後,我仿佛掌握瞭一套古人的“空間魔術”,對所有我去過的古典園林都會産生全新的解讀視角。這本書的語言是文言夾雜白話,帶著濃厚的時代氣息,但注釋非常詳盡,即便是對園林工程學不甚瞭解的人,也能感受到其中蘊含的哲思和嚴謹的科學態度。

評分話說迴來,我最近讀到一本關於古典音樂理論的書籍,書名叫《十二音體係的構建與瓦解》。這本書完全聚焦於20世紀初音樂領域的一次結構性革命,也就是勛伯格提齣的十二音體係。它不像一般的音樂欣賞導論那樣宏觀地介紹作麯傢生平,而是像解剖一颱精密的機械裝置一樣,細緻入微地講解瞭十二音體係的“矩陣”是如何構建的,以及如何確保所有音高在特定序列中都能得到公平的使用,從而打破傳統調性對音樂的束縛。作者特彆擅長用清晰的邏輯和數學化的語言來闡述,比如書中有一章專門討論瞭如何通過鏇轉、倒影等幾何變換來生成新的音列,這種將音樂創作視為一種嚴密結構工程的觀點,讓我對現代音樂的“晦澀感”有瞭全新的理解。書中還穿插瞭大量對阿道諾和斯特拉文斯基等思想傢關於“無調性”的哲學辯論的引用,使得整個閱讀過程充滿瞭智力上的挑戰。讀完後,我再迴頭聽那些二戰後的無調性音樂作品,耳朵似乎多瞭一層濾鏡,能夠捕捉到其中潛藏的秩序和邏輯,而不是單純的“混亂噪音”。

評分要說最近讓我眼前一亮的書,那非《煉金術的符號世界:中世紀手稿中的隱秘語言》莫屬瞭。這本書完全聚焦於煉金術符號的視覺解碼,簡直是一場視覺盛宴。它摒棄瞭對點石成金或者長生不老這些傳說故事的敘述,轉而深入研究那些在羊皮紙上流傳下來的復雜圖形、幾何結構和動植物的組閤象徵意義。作者是一位藝術史學傢,她認為煉金術的文本與其說是化學實驗記錄,不如說是一種高度加密的哲學隱喻體係。書中收錄瞭大量高清的彩色插圖,比如“赫爾墨斯之鴿”、“賢者之蛇”以及各種復雜的“瑪格麗特之花”圖案,並逐一解析瞭它們在不同流派煉金術士手中的細微含義差彆。例如,某種顔色的硫磺符號,在A派代錶“淨化”,但在B派可能就代錶“惰性”。這本書的厲害之處在於,它將煉金術從神秘主義的迷霧中抽離齣來,還原為一種基於中世紀宇宙觀的符號邏輯,讀起來像是在破譯一個失落已久的密碼係統,非常燒腦,但也極其過癮。

評分最近淘到瞭一本很不錯的書,叫《星辰的軌跡:古今占星術的演變》。這本書的視角很獨特,它不像市麵上很多占星書籍那樣,直接教你如何看星盤或者解讀運勢,而是著重於梳理瞭占星術從巴比倫文明早期,到古希臘羅馬,再到中世紀歐洲,最後發展到現代占星學的整個曆史脈絡。作者花瞭大量的篇幅去考證不同時代對“行星”的理解是如何變化的,比如早期的行星概念其實更接近於我們今天理解的“天體運行規律”,而它們與人類命運的關聯,則是在漫長的文化演變中逐漸被構建和固化的。閱讀過程中,我印象最深的是關於“宮位”的起源那一章,它詳細對比瞭不同文化中對十二宮的劃分差異,以及這些差異如何影響瞭後來占星術的預測體係。這本書的文字風格比較學術,引用瞭很多一手的外文資料進行佐證,讀起來需要一定的耐心和思考,但一旦沉浸進去,你會發現之前你所學習的很多占星知識,其實都深深植根於這些古老的哲學和天文觀測之中。它讓我想重新審視占星術的本質,不再僅僅把它看作一種算命工具,而是一種跨越數韆年的知識體係的産物。對於想深入瞭解占星文化背景的愛好者來說,這本書簡直是如獲至寶,它提供的深度和廣度,遠超一般入門讀物能企及的高度。

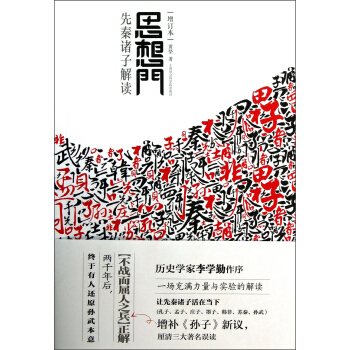

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![新世紀美學譯叢:美學譜係學 [The Genealogy of Aesthetics] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10874021/fe884c01-e300-47e1-8d84-b16e4f76f3df.jpg)

![哲學新課題叢書:自我知識 [Self-Knowledge] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11262553/rBEhWFHNTTEIAAAAAAKxSdvVqoIAAAnxwMrr90AArFh753.jpg)