具体描述

编辑推荐

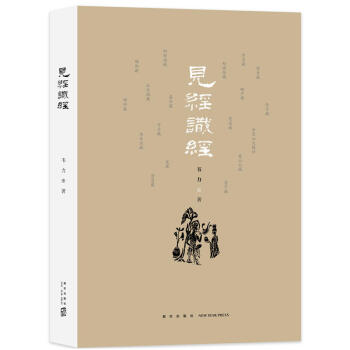

◎藏书家韦力首部寻访佛经藏书的著作

◎收录十几种《大藏经》珍本照片,及十几处寺院的实地寻访图片

◎一部大藏就是一段历史

◎历时数年,辗转十几个县市,

从豫北到闽东,从唐宋皇家寺院到近现代私家花园,

太平兴国寺、大觉寺、东禅寺、金粟寺、大报恩寺、径山寺……

深入一座座几近隐没于岁月烟尘的禅林古刹,

寻访散落各处的汉文《大藏经》,

展阅幽微古卷,进行一场跨越千年的历史对话。

◎寻经,也是寻找中国文化的来源和去处

◎世界美的书获得者周晨操刀设计

◎腔背装,双色印刷

海报:

内容简介

作为一个爱书的理想主义者,多年来韦力不仅收藏了大量珍稀古籍,还尝试办杂志、复原古纸、刻印孤本,力图以一己之力接续传统,留住斯文。

上世纪九十年代起,更辗转各地,踏上实地寻访的“文化之旅”,遍访藏书史上名人旧迹、书楼胜概,留下现场影像,记下见闻感触。

《见经识经》是韦力以刊刻和收藏《大藏经》的佛寺为线索进行的一次寻经之旅。从中国首部大藏《开宝藏》到近现代印刷出版的《频伽藏》,从崔法珍断臂化缘募资刊刻《赵城金藏》到康圣人发现、盗取《碛砂藏》……详细梳理了各珍稀版本《大藏经》的刊刻缘由、收藏流变,以及围绕它们发生的历史掌故、逸闻趣事,带我们走进古书经卷中的幽微之境。寻访不仅是与历史的对话,也是对历史的记录,很多寺塔已经湮没在岁月的烟尘中,作者把它们一一捡拾起来,与那些存世不多的经卷一起,成为历史的见证。

作者简介

韦力,藏书家。凭个人之力,收藏古籍逾十万册,四部齐备。“唐、五代、宋、辽、金之亦有可称道者,明版已逾八百部,批校本、抄校稿、活字本各有数架。”可谓中国民间收藏古籍善本多的人。

著有《芷兰斋书跋初集》《书楼寻踪》《古书之爱》《得书记失书记》等十余种著作,与庆山合著《古书之美》等。

目录

《开宝藏》藏板地:鹤壁太平兴国寺

——经板堆积处,曾为译经院

《契丹藏》刊刻地:北京大觉寺

——玉兰花开祭如在

《契丹藏》收藏地:应县木塔

——不怕地震怕小将

《崇宁藏》刊刻地:福州东禅寺等觉院

——私刻大藏,由是而始

《鼓山大藏》收藏地:福州涌泉寺

——名经东际守龙威

《毗卢藏》刊刻地:福州开元寺

——原物难寻,影印亦足珍

《金粟山大藏经》抄写处:海盐金粟寺

——裁经求纸,哪管佛陀南无语

《赵城金藏》刊刻地:运城静林寺

——崔法珍断臂募资

《赵城金藏》收藏地:临汾广胜寺

—— 护宝,飞虹塔下起烟云

《思溪藏》刊刻地:湖州思溪寺

——合家之力,独刊大藏

《碛砂藏》刊刻地:苏州碛砂寺

——一经离开,墙颓屋倾

《碛砂藏》收藏地:西安卧龙寺

——康圣人盗经,一场冤案

《碛砂藏》收藏地:太原崇善寺

——两顾古寺,无缘目睹

《普宁藏》刊刻地:湖州普宁寺

——施主大恶大功德

《初刻南藏》刊刻地:南京灵谷寺

——不与皇家争风水

《初刻南藏》收藏地:光严禅院

——古寺幽幽,歌声悠悠

《永乐南藏》刷印地:南京大报恩寺

——佛光明灭琉璃碎

《永乐北藏》刊刻地:北京司礼监汉经厂

——皇恩浩荡,巨细关心

《嘉兴藏》汇板处:杭州径山寺

——五台苦寒,经板南迁

《万历藏》收藏地:宁武延庆寺

——颓殿危阁,当年经满楼

《龙藏》刊刻地:北京贤良祠

——中国特色,闲人免进

《龙藏》刷板处:北京榆垡邦普印刷

——购得花梨木,补板再新刷

《普慧藏》出版地:上海静安寺

——贩毒修大藏,换来一条命

《频伽藏》出版地:上海哈同花园

——爱俪园中的传奇

精彩书摘

《开宝藏》是中国第 部《大藏经》,起初并没有名称,不同的人在不同的文章中对它有不同的叫法,有的直称其为《大藏经》,也有的叫《佛经一藏》或《释典一藏》。至近代,开始有学者研究它,为了称呼方便,就以它的刊刻年代——北宋开宝年间来命名,称之为《开宝藏》。不过也有人称其为《蜀版大藏经》,这是以刊刻地来命名的,因为它雕造于四川。

《开宝藏》对中国藏经史影响极大,之后历代大藏都以此为开端。宋太祖为什么要花这么大气力刊刻这样一部大藏?可惜我对佛经了解太浅,至今也没查到直接原因。在研究《开宝藏》的各种史料中,谈到 多的就是,宋太祖在开宝四年命张从信前往益州(今成都市)雕造佛经全藏。至宋太宗太平兴国八年(983)雕造完成,总计用十二年雕造雕板十三万块,之后这些经板被运至国都开封。

为什么在四川雕完之后要将雕板运到开封?我也没查得资料,还盼专家赐教。北宋有四大皇家寺院,分别是相国寺、开宝寺、天清寺和太平兴国寺,前三座都在开封城内,唯有太平兴国寺坐落于今鹤壁市浚县大山上。《开宝藏》经板被运回来之后,就放在太平兴国寺西侧的译经院中。

我决定前往浚县寻找《开宝藏》的藏板寺院。那时,我寻访的脚步已到新乡市,但浚县在鹤壁市。起初向路边几辆出租车司机打听如何去大山,他们均说不知,无奈只得改说到浚县。不知为何新乡的出租车都不愿出市区,当我总算找到辆愿意前往的,却在途中被告知不认识到大山的路。类似情形我在寻访中遇到过太多,早有准备,于是淡定地拿出随身携带的导航仪,准备插在车上,可这时才发现,车被改造过,竟然没有电源插孔。

这是我没有预料到的。司机开始给他多个同行打电话,用当地话问大山在哪里,应该开价多少等。其实我上车时已与他谈妥往返浚县四百元,而从地图上看,大山还未到浚县,我便建议司机仍按四百元收费。本是一番好意,他却很警惕,对我的话表示怀疑。我拿地图给他看,他却说不会看地图,同行告诉他四百元往返大山价格太低,要我再加二百元。其实我听到他的同行在电话中告诉他,收费应在三百到三百五十元之间,但想到刚才打车之难,还是咬牙答应了。这又犯了个错误,就如同买古玩,如果在对方开价而不还价的情况下购得,卖主会认为价格报低了。司机看我应允,果然面露不爽之态,嘴里嘟嘟囔囔,车也越开越慢。

我觉得这不是办法,还有好几个寻访点,这样开下去后面的计划全得泡汤,于是果断结账下车。几经周折终于赶到鹤壁市,拦下一辆出租车,跟司机商量前往大山。“你是去太平兴国寺吧?”一句话让我放下心来。我对当地情况完全陌生,也不了解大山有多高,更担心在偏远之地办完事后找不到返程的车,于是跟司机商量在原地等我。我告诉他自己是第 次来,也不知道从入口到拍摄地需要多长时间。他说大山并不大,把山上的寺庙转一遍拍拍照用不了几个小时,他可以在门口等,付一百元即可。价格便宜到让我暗吃一惊,我主动表示,如果拖时略长,可以按他的要求加钱,他笑笑说不用。真是佛不分南北,人也一样有好坏。

司机在路上告诉我,大山每年 热闹的时候是三月,人山人海,但不是来旅游而是来拜佛,而且大多为同一个祈求——生男孩。当地人认为来此寺求子 灵。司机问我:“你来大山是求什么呢?”这句话问住了我。是啊,我来求什么呢?这让我反省起自己来:为什么要来此山拍照?为什么要用几年工夫做文化寻踪?为什么要活着?想到这一层,我又开始深究起哈姆雷特的人生 之问。这问题至今没有答案。哈姆雷特在没有找到答案之前就已离世,以他的聪慧,尚且没能想明白生存与毁灭的关系,我又何必深究?还是老老实实去寻找《开宝藏》的藏板地吧。这样想着,我觉得自己得到了大自在,离佛土更近了。

大山四围全是平原,山是拔地而起,虽然不高,但跟四邻相比很是挺拔,看上去颇为壮观。景区票价分五种,通票六十元,余外可分别购买。我只买了二十元去太平兴国寺的门票。

沿着景区内的台阶一路而上,两旁柏树似有千年以上,旁立一块石碑,刻着“情人柏”字样。不知为什么会起这么温馨的名字——现在很多古树都被冠以类似的名字,大概是一种风尚吧。树上挂满了红布条,像是情人们的许愿。再往上走,路的一侧出现几座用青砖墙围起的舍利塔,不知何人在围墙的一侧扒开一个小口,从这里进入,细看那几座塔,却是新造的。拍照后我仍从小口爬出,继续沿路前行,不远处就是太平兴国寺。

太平兴国寺正在复建,门口和院内堆满建筑材料,许多中年妇女肩扛手抬,在往院内搬运建筑构件。寺院占地面积不大,院中石碑大多也是重新翻刻的,其中有一块《敕赐太平兴国寺记》碑,原来的古碑用新的青砖碑券立在院中,上面的字迹几乎难以辨识。碑旁有一块同样大小的新碑,原碑文字被刊刻其上,原文不可辨识者,则以一条一条的空块儿代替。这种刻碑方式甚是少见,也很值得赞赏:既能让人读到原碑上的文字,又忠于原作,不清楚之处不随意添补,很有晚清汉学派的遗风。当年顾千里等人校书,就是采取这种办法,明知原书有错,仍然照刻,然后再出校记。这种校刊方式被称为“死校”,顾千里跟段玉裁的矛盾就在这校刊方式的不同上。

进入山门,迎面是一尊木雕千手观音,还未涂彩,就被立在台子上了,两侧的房梁立柱上却刻着弥勒佛的专用对联:“肚大能容容天下难容之事;开口便笑笑世间可笑之人。”正殿旁还有一个小洞,名为“鸿运洞”,说明牌上记载,宋太平兴国四年,太宗赵光义为抵御辽兵御驾亲征,不幸兵败,避入大山,躲入此洞中。辽兵追至洞外,只见香烟缭绕,五彩祥云熠熠放光,中现达摩祖师圣像,大惊,俯身顶礼膜拜,退兵而去。太宗返回汴梁后,为表彰山洞护驾之功,亲赐山洞所在寺为“太平兴国寺”,封此洞为“鸿运洞”,并派一皇族弟来做住持,这里也因此被誉为皇家寺院。

鸿运洞旁还有一单独院落——朝阳洞,为大山五大名洞之冠。朝阳洞在悬崖一侧的凹进处,后沿石壁盖了屋檐。洞窟很小,约十余平方米。历史记载此洞原为天然洞穴,但如今能看到四壁的斧凿痕迹,也许是后人重新修缮所致。西汉末年,佛教传入中国不久,就有高僧在此修行。而今洞内供奉着三尊佛像,每尊佛像身上都披着黄红相间的斗篷,两侧石台上各有一排小的石雕像,不时有游客进洞朝拜。

鸿运洞的右侧是一段断崖,石壁较为完整,上面满是石刻,细看之下,字迹大多漫漶,但也有一些字口内被重新涂抹过红漆,字迹尚能清晰辨识。断崖西侧已是寺院的西墙,按照我查得的资料,当年《开宝藏》的藏板地在译经院内,后来译经院改名传法院,就在太平兴国寺西侧,而我所在的西侧却找不到这个院。隔着围墙向外望去,隔壁竟然也是一座寺院,很少见到一墙之隔有两座佛寺,直觉很有必要前往一探。

隔壁的寺院名叫“天宁寺”,花十元门票进入寺内,见到一座巨大的坐佛,除乐山大佛之外,这是我所知的第二座依山开凿的大坐佛。天宁寺西侧有一个单独的院落,总感觉那里有可能就是我要找的藏板地,问过院中两位僧人和一位管理人员,他们都表示不了解。既来之,则拍之,等回去再研究。然而,回来后查过一些资料,依然没能弄清两座寺之间的关系,想找一些证据来证实我的判断的愿望未遂,只能等相关专家来指教了。

另一个让我感到奇怪的是,宋太宗为什么要把《开宝藏》经板藏在太平兴国寺内?关于这一点,我倒是查到了一些蛛丝马迹。我的寻访还有一个主题是佛迹寻踪——寻找历代高僧在国内留下的足迹。根据查到的资料,有三位印度高僧法天、天息灾和施护曾在太平兴国寺译经。

天息灾是中印度惹烂驮罗国密林寺僧,施护是北印度乌填曩国帝释宫寺僧,两人是同母兄弟,于太平兴国五年一同来到开封,并带来了一些佛经。当时,法天也在开封,三人都通晓汉语,太宗便让他们审核宫里所藏的梵本佛经,同时将宫里所藏和他们带来的梵文佛经翻译出来,于是命内侍郑守钧在太平兴国寺西侧设立译经院。两年后译经院建成,三人入住,开始翻译佛经。

关于这三位高僧翻译佛经的记载很详细,但过程太长,就不抄录于此了。三人先是分别译出了《圣佛母小字般若波罗蜜多经》《大乘圣吉祥持世陀罗尼经》《无能胜幡王如来庄严陀罗尼经》。然而,可能是朝廷无法断定译经是否做到了信、达、雅,于是集合京城的义学沙门一百多人,共同审查这三卷译经的翻译水平。当然,也有僧人指出这种新释佛经的问题,但大多数认为这三卷译经确有价值,遂被编入大藏之中。太宗很高兴,于是加派人手,还下令随时将译经进呈御览。尤其在每年太宗生日的那一天,一定要有新译成的佛经献上,作为寿礼。此后,在皇帝生辰献经就成为惯例沿袭下来。

这个故事只能说明译经院的由来,还不能解释《开宝藏》的经板为什么要藏在这里。四大皇家寺院三家都在城内,唯有太平兴国寺在山上。虽然大山并不高,但以当时的运输水平,把十三万块经板搬运上山,远不如放在城内的寺院方便。这个问题我 终也没能找到答案。十三万块经板陆续印刷增补了一百四十年,后来被金人烧毁了。

《开宝藏》对后世影响深远。宋朝时曾作为国礼被赠送给日本、高丽、女真、西夏等国,这些国家又分别予以翻刻,比如《高丽大藏经》,至今经板尚存。由此可知,《开宝藏》不只对中国佛教史有影响,一些邻国也受其影响,甚至达千年之久。

然而,这样重要的《大藏经》却没有一部流传下来。直到今天,全世界仅有《开宝藏》零种十二卷,其中国家图书馆藏有四卷,几乎每次通史展,国图都会亮出一件来让大家开眼。每次看到《开宝藏》,我都情不自禁地怦然心动,藏书这么多年,还没有运气得到这样一卷珍宝。如果这四卷《开宝藏》都是国图几十年前所得,我也就断了念想,但国图得到 新一卷不过是在八年前,那时我也耳闻这卷珍宝现世,也曾交涉商谈,可惜缘分未到。当然,得到得不到是一回事,无论如何一定要有信念在,就像拉磨的驴,眼前吊着的那根胡萝卜虽然永远吃不到,却能鼓励自己一路走下去,这不也同样算是人生目标吗?

前两年,佛经研究专家方广先生和李际宁先生经过多次商谈,终于把存世的十二卷《开宝藏》底本汇集在一起,按原样影印出版,题名《开宝遗珍》。装帧极其精美,但成本也高,售价不菲。花这么多钱买影印本我难下决心,于是决定继续等待,集意念于一端,看看能不能让上帝感我诚,从天上掉下一卷《开宝藏》砸在我的头上。别告诉我不可能,谁要打破我的这个梦,我跟他急!

用户评价

从整体的格局来看,这本书试图构建的,是一个宏大而精密的佛经文献图谱,将唐宋皇家寺院这一核心地理坐标串联起来。我深信,韦力先生的考据功力,足以让这个图谱细致到令人叹为观止的程度。它不仅仅关乎文字内容,更关乎那个时代的政治权力如何通过“赞助”和“收藏”佛经来彰显其合法性与文化优越感。期待看到他对皇家供养的经本与民间流通的经本之间,在装帧、题跋、乃至所用墨色上的对比分析。这种自上而下的文化影响力的剖析,是理解中古社会结构的关键。这本书,在我看来,是一部将“物”的价值提升到“史”的高度,并用充满激情的笔触去描绘的杰作。它提供给读者的,不仅是知识,更是一种重新审视历史、珍视经典的思维方式。

评分这本书散发出的那种对“收藏”的敬意,是令我非常着迷的。它不只是记录了“有什么”,更深入地探讨了“为什么会流传至今”。收藏,本身就是一场跨越时空的对话。我们今天能读到的每一页经文,背后都站着无数人的努力、保护、甚至牺牲。作者以藏书家的身份,必然对“物之价值”有着更深层次的理解,这种价值,远超乎金钱可以衡量。我期待看到书中对于不同版本佛经在历史上的地位被如何重新审视和定位。也许某个被世人遗忘的小小抄本,在韦力先生的慧眼下,会重新显露出其无与伦比的史料价值。这种拨开迷雾见本质的洞察力,是需要长年累月在书堆中、在古籍档案中磨练出来的。读来,我感觉自己也仿佛参与了一场对文化遗产的抢救和珍视,心灵受到了极大的洗礼。

评分翻开扉页,那份对“求真”的执着劲头,几乎要穿透纸面。我常常觉得,研究古代典籍,尤其是佛经这种承载了千年智慧的载物,最忌讳的就是故作高深或人云亦云。这本书的魅力想必就在于它展现的“现场感”。韦力先生的文字,我相信是带着泥土和香火气的,他不是在书房里想象,而是在真实的古迹中触摸、辨识。我尤其关注作者是如何处理那些皇家寺院的叙事脉络的。皇家寺院,那可不仅仅是宗教场所,更是权力、财富与文化交汇的焦点。我想象着那些宏伟的殿宇中,保存着怎样稀世的孤本,它们是如何从帝王之手流转到僧侣手中,又在历史的动荡中幸存下来的。这种对“物证”的尊重和细致入微的考察,使得整本书的论述都拥有了坚实的根基。读这样的书,就像是跟随着一位博学的向导,走进一座座历史的迷宫,每一步都充满了发现的惊喜,让人忍不住屏息凝神,生怕错过任何一个细微的线索。

评分这本厚重的书摆在桌面上,光是封面那份古朴的气息就让人心生敬畏。我一直对中国传统文化中那种深入骨髓的信仰和艺术追求抱有浓厚的兴趣,而这本书,虽然我还没来得及细细品读,但从其名字和作者的履历来看,它无疑是一把钥匙,能带领我们窥见那个恢弘的时代。想象一下,韦力先生作为一位资深的藏书家,他的视角必然是独特的,他不是空泛地谈论理论,而是从无数珍本的流传、装帧、乃至那些尘封的寺院墙壁上,去“阅读”历史。我尤其期待看到他对不同历史时期佛经的抄写工艺、纸张质地的细微变化,以及不同流派对同一经典的不同注解是如何体现那个时代社会思潮的变迁。那种将文献学、版本学与历史地理、艺术史融会贯通的叙事方式,是当下许多学术著作所缺乏的,它让冰冷的文物活了起来,充满了人世间的烟火气与虔诚心。它更像是一场精妙的寻踪之旅,而非枯燥的学术报告,读来想必乐趣无穷,每一次翻页都可能揭开一个被时间掩盖的秘密。

评分这本书的叙事节奏,想必是非常有张力的。它不是线性的编年史,而更像是一系列精彩的“案件侦查报告”。“寻访”二字就充满了动态感和悬念。想象一下,在偏远的山区、在无人问津的古刹,寻找一册失落已久的唐宋经本,那种过程的艰辛和最终发现的狂喜,是任何虚构的故事都无法比拟的。我非常好奇,作者在描述这些寻访过程时,是否加入了他与当地文人、僧侣之间的互动,或者那些令人捧腹或感动的曲折经历。一个好的历史探索故事,需要生动的细节来支撑,需要人与人之间的情感连接。如果这本书能将那种“在路上”的发现精神,那种对知识的饥渴感传递出来,那么它就成功地超越了一本普通的学术著作,而成为了一部引人入胜的文化探险实录,让人读得热血沸腾,恨不得立刻背起行囊,也去探访一下自己的“文化秘境”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有