具体描述

内容简介

暂无用户评价

说实话,我本来对文学性太强的作品有点敬而远之,总觉得会陷入辞藻的迷宫里出不来。然而,这本《旅行》系列的书籍,却有着一种非常独特的“松弛感”。它的语言是优美的,但绝不堆砌;它的哲理是深刻的,但绝不卖弄。每一次翻阅,都像是在进行一次心灵的深呼吸。我发现自己不再急着去读完它,而是会刻意放慢速度,去品味那些带着湿润空气感的句子。尤其是在描述旅途中遇到的各种“陌生人”和“不期而遇”时,那种克制的抒情,比任何激烈的呐喊都更有力量。它让人感受到,生命中的很多重要时刻,并不是我们刻意安排的,而是那些在不经意间,被我们“舍下”或“抓住”的瞬间共同构筑起来的。这本书的价值在于,它教会你如何有意识地去“无意识”地生活。

评分我很少给一本书写评价,因为大多数时候,看完就看完了,没什么能留下深刻印记的。但这一本,我合上书后的那个晚上,感觉周围的声响都变轻了,心里的“噪音”也少了很多。它的影响是潜移默化的,它不是给你一个明确的答案,而是给你一个提问的方式。比如,当生活遇到不顺心的事情时,我不再是第一时间问“我该怎么办”,而是会慢下来想一想,“这件事教我舍弃了什么,又让我看到了什么我曾经不想看到的自己?”这种内向的探索,比任何外部的指导都来得更有建设性。这本书就像一个温暖的向导,带着你穿越自己内心的丛林,它不承诺终点有多么绚烂,但保证沿途的风景,值得你细细品味和珍藏,即便最终发现,自己一直寻找的,其实就在出发的那一刻就已经拥有了。

评分这本书的行文节奏掌握得非常妙,它不是那种一气呵成的长篇大论,而是像把一个个珍珠串在了柔韧的丝线上。每一章的过渡都非常自然,让人读起来毫不费力,但内容的密度却非常高。我特别欣赏作者那种信手拈来的典故运用,他不会刻意去炫耀自己的学识,而是把那些古老的智慧,用现代人能理解的语境巧妙地嫁接起来。比如他谈到我们对完美的追求时,引用了古代工匠对一件器物的反复打磨,但重点并非打磨的过程有多辛苦,而是指出“完美”本身就是一个流动的概念,一旦达到某种状态,它就可能不再是它自己。这让我联想到我一直以来对某段人际关系的处理方式,总想抓住不放,试图让它固定在最美好的那一刻,结果反而让双方都感到窒息。这本书提供了一种看待事物的全新视角,一种更具弹性和包容性的目光。

评分我向来对那些动辄就谈论“人生真谛”的书持保留态度,总觉得里面掺杂了太多作者的臆想和矫饰,但这一本却出乎意料地真诚。它不像是一本“教你如何生活”的工具书,更像是一面镜子,让你清晰地看到自己内心的纠结与不甘。特别是关于“放下”这个主题的阐述,我读到好几处几乎是拍案叫绝。作者没有鼓吹盲目的放弃,而是精准地指出了我们“舍不得”的根源——往往是源于对“拥有”的执念和对未知的恐惧。他用一种近乎散文诗的语言,将这种挣扎描绘得淋漓尽致。我记得其中一段描述“心如流水,不争不滞”,读完之后,我特意放下手中正在修改的一个无关紧要的工作邮件,走到阳台上静静地站了十分钟,感受那种被时间推着走的无力感和随之而来的释然。这种阅读体验是极其稀有的,它带来的不是知识的增加,而是心境上的迭代。

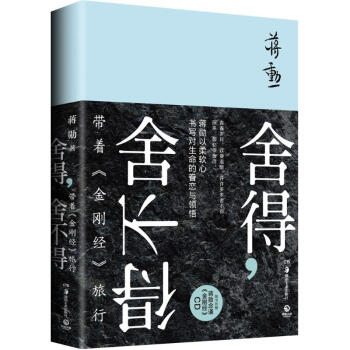

评分这本书的封面设计本身就带着一种让人心安的质感,那种略微泛黄的纸张触感,仿佛能嗅到时光沉淀下来的味道。我原本以为这会是一本晦涩难懂的哲学读物,毕竟“金刚经”这三个字自带一种距离感,但翻开第一页就被作者细腻的笔触和温和的叙事风格所吸引。他没有高高在上地布道,而是像一个老友,絮絮叨叨地跟你分享生活中的点滴感悟。那些关于“得”与“失”、“取”与“舍”的探讨,不是生硬的理论,而是融入了对日常场景的观察——清晨茶馆里师傅的一手好字,黄昏街角老奶奶的微笑,甚至是雨水打在窗户上发出的声响。这些细节的捕捉,让原本宏大的佛理变得极其贴近生活,让人在阅读的过程中,不自觉地就进入了一种沉思的状态,好像自己的心也跟着那趟“旅行”慢了下来,重新审视了那些曾经被我们匆忙丢弃的微小美好。这本书最厉害的地方在于,它让你在不知不觉中,学会了如何与自己的内心和平相处,而不是急于去定义什么是“对”什么是“错”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有